アルバム・ジャケットの世界

ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

目次にもどる

♪ 第 43 回 テナーの伝説

久しぶりに,楽器シリーズにしよう。ここは,テナー・サックスという王道で迫ってみる。

ジャズでテナー奏者といえば,有名なミュージシャンが多いので,2 回分以上は出来そうなほどだが,今回は,1950 年代あたりを中心に,いつも通り 10 枚ほど選んでみようと思う。選ぶ限りは,やはりテナー・サックスを持っていなくちゃ・・・

ところで,サックスという楽器,発明されたのは,1840 年代と比較的新しい楽器で,ベルギー生まれの楽器製作職人のアドルフ・サックス (Adolphe Sax) によって作られた。彼は,木管楽器と金管楽器の両方の良さを併せ持つ楽器を作ろうと考え,かつ,その楽器だけでオーケストラが出来るようにと,ソプラニーノからコントラバス まで,14 種類の楽器を考案,製作したという。現在,ジャズで主に使われているのは,ソプラノ,アルト,テナー,バリトンの 4 種類だろうか。(たまに,ソプラニーノも使われることがあるようだが)

今でこそ,サックスという楽器は,ジャズに無くてはならない楽器になっているが,初期のジャズには,サックスは登場しないと言っていい。ニュー・オリンズ・ジャズの頃から,トランペットやトロンボーンなどといっしょに参加していたのは,クラリネットであった。第 40 回 で紹介した Louis Armstrong のアルバムは,1930 年代のアルバムだが,そこでも,Johnny Dodds や Jimmy Strong といったクラリネット奏者が参加しているだけで,サックスはお呼びじゃなかった。

とはいえ,最も初期にあたるサックス奏者といえば,1920 年代にソプラノ・サックスを演奏した シドニー・ベシェ (Sidney Bechet) で,彼は,元々は,クラリネット奏者であったが,1923 年には,ソプラノ・サックスを使った録音を残しているそうだ。おそらく,サックスでのジャズ録音の最初のものだろう。

しかし,今回は,ソプラノではなく,テナー・サックスの話だ。

アルト・サックス,テナー・サックスにバリトン・サックスを加えてもいいが,これらジャズにおいて主流になっているサックスは,スウィング時代に登場する。1920 年代後半から 30 年代にかけての頃だ。アルト・サックスについては,第 36 回で,「アルト・サックスの三羽烏」 として触れたように,Johnny Hodges, Willie Smith,Benny Carter といった名手たちが,アルト・サックスを花形楽器に飛躍させた。

それでは,テナー・サックスはどうかというと,まず,ひとりの傑出したミュージシャンが現れた。

最初の人物がコールマン・ホーキンスであった。その劇的でメロディックな構成、ヴォリュームゆたかなソノリティ、ラプソディックなインプロヴィゼーション ―― 千九三〇年代の終りまで、あらゆるテナー・プレイヤーがホーキンスを手本とした。テナーを吹いた者は、皆ホーキンスの生徒だったといってよい。

ヨアヒム・E・ベーレント 著,油井正一 訳 『改訂新版・ジャズ (ラグタイムからロックまで) 』 (1975,誠文堂新光社,p. 203)

この Coleman Hakins の流れからは,Ben Webster ら数多くのテナー奏者が次々に現れた。

もうひとりテナー奏者を挙げるならば,それは,Lester Young だろう。Coleman Hakins とは,少し違った演奏でテナーの可能性を広げただけでなく,そのフレージングは,Charlie Parker を通じて,モダン・ジャズに大きな影響を与えた,忘れることのできないミュージシャンだ。

そして,このふたりの延長線上に,Sonny Rollins や John Coltrane ら,モダン・テナー奏者が綿々と続いていくことになる。

歴史的な話はこれぐらいにして,アルバムに目を向けることにしよう。ただし,先にお断りしておくと,選んだアルバムが,それぞれのミュージシャンの最高作というわけではないし,全盛期に録音されたアルバムというわけでもない。私の手持ちの中から,彼らがテナー・サックスと共に写っているものを選んだだけだ。かと言って,駄作か,というとそういうものではない。どれも,時を経て,現在まで残り,聴き継がれているアルバムだ。では,始めましょう。

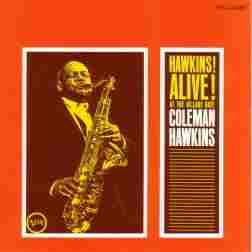

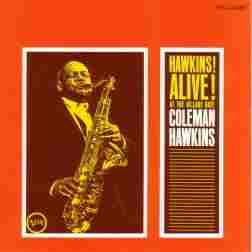

1920 年代に,Fletcher Henderson 楽団で名を上げたテナー・サックスのレジェンドである Coleman Hawkins だが,モダン期に入って,積極的にモダン派のミュージシャンとの共演も行っている。Red Garland もそのひとりだが,やはり忘れてはならないのは,Thelonious Monk の “Monk's Music” (Riverside) だろう。この 1957 年 6 月 26 日に録音されたアルバムでは,John Coltrane と同じスタジオに入り,共演している。

もちろん演奏自体は,Coltrane とは違って,古めかしさを感じさせるが,若いモダンなジャズを受け入れようとする前向きな姿勢を持ち続けていたという証ではあろう。

ここに挙げた左のアルバムも,1962 年 8 月 13, 15 日に,ニュー・ヨークの “Village Gate” でのライブ録音で,共演しているのは,Tommy Flanagan(p), Major Holley(b), Eddie Locke(ds)というメンバー。

カヴァー・デザインは John Murello。

なお,第 31 回 で紹介した,Billie Holiday や Lester Young と共演している “Billie Holiday At Jazz At The Philharmonic” (verve) も聴きものだ。

‘Pres’ こと Lester Young と Teddy Wilson の名盤,“Pres And Teddy” (Verve) は,1956 年 1 月 12,13 日に録音された。ベースは Gene Ramey,ドラムスは Jo Jones という申し分のないメンバーだ。1 曲目の 《All Of Me》 から彼らの世界に吸い込まれるようだ。

この時期,Lester Young は絶不調の時期だったのだが,このアルバムに関しては,まったくそんなことを感じさせない。どうして絶不調だったかについては少し後に書くことにするが,ここでは,彼の良き理解者であった Teddy Wilson との共演が彼を燃え上がらせたのかもしれない。人の命が尽きる前に,もう一度,燃え盛る時があるともいうが,この時が,Pres のその時だったのかもしれない・・・

写真は Herman Leonard,アート・ディレクションは Sheldon Marks。

前に,Duke Ellington の ‘Duke’ とか,Count Basie の ‘Count’ に関連して,「爵位」 について触れたことがあった。ミュージシャンには,「王 (King)」 もいれば,「公爵 (Duke)」 や 「伯爵 (Count)」 がいた。

それならば,というので,Billie Holiday が Lester Young につけたのが,「大統領 (President)」 だった。つまり,「Pres」。

その Lester Young を模倣しようとしていた,Paul Quinichette は,「副大統領 (Vice-president)」 と呼ばれた。

それはともかくとして,彼が Coleman Hawkins の後釜として,Fletcher Henderson 楽団に雇われた 1934 年の頃の,彼への評価は最悪だったという。まったく,Hawkins とは違った音色,フレージングだったことが原因だった。当時のことを,後に,Lester 自身は次のように語っているという。

「バンド全体が私を白い眼でにらんだ。ホーキンズのあとがまにやとわれながら、ホークの音色を持ちあわせていなかったから――。当時、私はヘンダーソンの家に下宿していた。ヘンダーソン夫人は朝早く私を起こし、ホーキンズのレコードをきかせてくれたものだ。そうすることによって私がホーキンズのように吹けることを期待していたにちがいない。私は自分流に吹きたかったのだが、黙って聴き入っていた。彼女の気持を傷つけたくなかったので――。とうとう私はヘンダーソンに辞任を申し出た。(以下略)」

油井正一 著 『ジャズの歴史物語』 (1972,スイングジャーナル社,p.132)

その後,カンサス・シティに戻った彼が,1936 年に Count Basie 楽団に再入団し,絶頂期を迎えることになる。

しかし,1944 年に,兵役に就き,そこで白人の上官から,激しいイジメにあったという。以後,彼の演奏は,往年の輝きが失われた。そんな中で,“Pres And Teddy” は,「一時的にもせよ快演を復活させた」 (大和 明 『ジャズ 歴史と名盤』,1982,音楽之友社,p.112) アルバムとして知られている。

Coleman Hawkins, Lester Young とくれば,当然,スウィング時代の三大テナーの残り一人,Ben Webster を出さないわけにはいかない。

1930 年代からいろいろな楽団で演奏したが,やはり,1935 年に加わった Duke Ellington 楽団で名を上げたといっていいだろう。

1950 年代には,Norman Granz の JATP に参加するなど,多くの録音を Verve (Nogran, Clef を含む) に残しているが,ここに出した “King Of Tenors” (Verve) もそうした一枚。1953 年 5 月 21 日の録音は,Barney Kessel を含む Oscar Peterson トリオ + J.C.Heard とのクインテットで,同年 12 月 8 日の録音では,Harry Sweets Eddison,Benny Carter も加わった Oscar Peterson トリオ (ギターは Herb Ellis に変わっている) + Alvin Stoller(ds) との演奏 (もちろん,ベースは Ray Brown だ)。この時期の Ben Webster らしいテナーを聴かせてくれるアルバムだ。

カヴァー写真は,Phil Stern。

ところで,Webster という名前で思い出したのは,ジャズではなくて,SF小説だと言ったら,驚くかもしれない。実は,中学生から大学の頃まで,いろんな文学を手当たりしだいに読み漁ったものだが,その中のジャンルのひとつとして,SF小説にも熱中していたものだ。1970 年代から 1980 年代にかけて,日本でもSFブームがあり,星 新一,小松左京,筒井康隆の御三家の他,光瀬 龍,眉村 卓など日本の作家も人気があったが,やはり,主流はアメリカやイギリスの作家だった。

ここで,SF小説のことを詳しく書くつもりはない。ただ,面白いことに,SF小説の全盛期が 1950 年代から 1960 年代にかけてで,ジャズの興隆と時を同じくしていることだ。しかも,1960 年頃から 1970 年代初頭にかけて,ジャズがひとつの転換を迎えたのとの同じように,SF小説の世界も転換点にさしかかっている。こうしたことを深く考えると,大衆文化の変転を読み解く手がかりになるかもしれない。もっとも,そんなことは,すでにされているかもしれないが・・・

それはともかく,1952 年に,クリフォード・D・シマック (Clifford D. Simak) という作家が書いた 『都市 (CITY)』 という連作短編がある。この作品は,1953 年の 「国際幻想文学賞 (International Fantasy Award)」 を受賞した未来を扱った小説で,名作のひとつだと思っている。

はるか未来,地球上の文明生物は,「犬」 になっていた。その 「犬」 たちの間に残る 「神話」,「伝説」 として語られるのが,本書だ。そこでは,とても実在したとは思えない 「人間」 という存在が語り継がれているが,その代名詞のようになっているのが,「ウェブスター」 という名前だった。

物語は,その 「ウェブスター」 がどう存在し,いなくなってしまったのか,その後,世界がどのように変わってきたかという,断片的な 「伝承」 をまとめたものという体裁をとる。

「人間」 の未来に関わる重要な分岐点に登場する何代かの 「ウェブスター (一族)」 と彼らに飼われていたという 「犬」 との関係,そして,「ウェブスター (一族)」 に仕えていた執事ロボットであり,何千年もの間,「犬」 たちを見守ってきた 「ジェンキンズ」 の物語だが,「現在」 の 「犬」 にとって,不完全な精神しか持ち合わせていなかった 「人間」 が文明を築けるはずも無く,また,自分たちの先祖が飼われていたなどという 「伝説」 をどう解釈すればいいのか・・・そういった事も考察されていく。

『スター・ウォーズ』 など未来活劇に慣れた人にとっては,退屈な一冊かもしれないが,大きく言えば,SFを超えた哲学に近づいた一冊と言ってもいいかも・・・というのは,ちょっと言い過ぎか。

ただ,仮に読みたいと思っても,現在では,古本を探す他はないようだ。ちなみに,私の持っているのは,ハヤカワ・SF・シリーズ 3022 (1960),『都市』 (林 克己 他訳),昭和 40 (1960) 年 7 月 15 日発行の再版。

Duke Ellington 楽団のテナー奏者と言えば,その最初のスターが Ben Webster で,1950 年にその跡を継いだのが,この Paul Gonsalves だ。以後,ほぼ Ellington 楽団で過ごしたといってよく,彼が亡くなったのは, 1974 年 5 月 15 日で,それは,Duke Ellington の亡くなる 5 月 24 日の直前だったわけだ。まだ,53 歳だった。

このアルバム,“Gettin' Together” (Jazzland) では,Wynton Kelly,Sam Jones,Jimmy Cobb,Nat Adderley という当時第一線で活躍していたモダン派と共演している。録音は,1960 年 12 月 20 日,彼が 40 歳の頃。

Nat Adderley 抜きのバラード 《I Surrender Dear》 や 《I Cover The Waterfront》 では,エモーショナルな演奏を聴かせてくれ,また,彼にしてはモダンな感覚をみせるが,一枚のアルバムとして言えば,少々無理があるような気がする。彼の最良のソロは,やはり Ellington 楽団での演奏であることは間違いないのだ。

カヴァー・デザインは Ken Deardoff。この写真を見ると,けっこうハンサムな人だったんだねぇ。(右のジャケットでは,小さすぎてよくわからないかな)

Wardell Gray “Wardell Gray, Vol. 1” (Prestige) は,あまり言及されることのないアルバムだろうか。しかし,どうして,こんな素晴らしいアルバムについて語られないのか,不思議だと思うほどだ。少なくとも,このアルバムと,“Wardell Gray, Vol. 2” (Prestige) は,忘れられていいようなアルバムではない。Sonny Rollins 以前のモダン期のテナー奏者としては,これほど歌心にあふれ,澱みないフレーズを紡ぎだす人はいないからだ。

この “Vol. 1” は,3 つのセッションが収録されており,最初は,1949 年 11 月 11 日の Wardell Gray(ts), Al Haig(p), Tommy Potter(b), Roy Haynes(ds) のもの。2 つ目は,デトロイトのミュージシャンとの演奏で,Phil Hill(p), Johnny Richmond(b), Art Madigan(ds) との 1950 年 4 月 25 日録音。3 つ目は,ロス・エンジェルスで,Teddy Charles(vib), Frank Morgan(as), Sonny Clark(p), Dick Nivison(b), Larry Marable(ds) との 1953 年 2 月 20 日の録音。最後のセッションは,Sonny Clark の初録音でもある。

カヴァー写真は Ray Avery の撮影したもの。

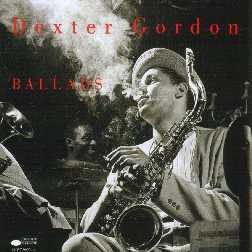

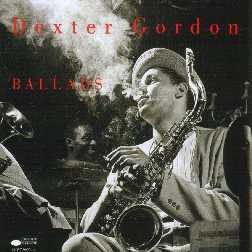

今どき,こんなジャケットのアルバムが新しく作られることはあるまい。煙草を吸うなんて言うと,もう,まっとうな人間ではないように言われる時代だ。それでも,かって 「第 5 回」 では,そんな煙草ジャケを特集したことがある。14 年近く前のことだが,その頃は,まだ,いろいろ言われながらも,特集できた時代だったということか。

アルバムは,Sonny Rollins や John Coltrane にも影響を与えたという Dexter Gordon の “Ballads” (Blue Note) で,1961 年から 1965 年の 7 つのセッションから 1 曲ずつと 1978 年 9 月 16 日の ‘The Keystone Koner’ でのライブ 1 曲。メンバーも様々で,“Our Man In Paris” など,Blue Note からのアルバムのコンピレーション・アルバムだ。

カヴァー写真は Herman Leonard。

ところで,「煙に巻く」 というコトバがある。「けむにまく」 と読むが,いつもの 『広辞苑』 をひくと・・・

けむ 【煙・烟】 (ケムリの略) けむり。

― になる あとかたもなく消え失せる。

― に巻く 気炎をあげて相手をとまどわせる。

新村 出 編 『広辞苑 第五版』 (1998,岩波書店)

とある。では,この 「煙」 とはどんな 「煙」 なのか。

「煙になる」 で,「あとかたもなく消え失せる」 というくらいならば,これは,やはり 「焼却」 や 「火事」 を連想するし,「煙に巻く」 では,「気炎」 というわけだから,やはり 「炎」 が出るくらいのものだ。

火事の際に,文字通り 「煙に巻かれて」 逃げ遅れてしまうことが多いという。それほど,「煙」 は,恐ろしいわけだ。

京都府の相楽郡精華町の 精華町消防本部予防課予防係 のHPに,火災の際の煙の怖さを 「煙の速さ」 や 「煙の影響」 について紹介されていて,身を守るための方法についても言及されているので紹介しておこう。

ちなみに,「火事 煙の怖さ」 で検索すると,いろんな市町の消防本部や消防組合などのページが出てくるので,一度は,どこでもいいから見ておいてもいいかもしれない。

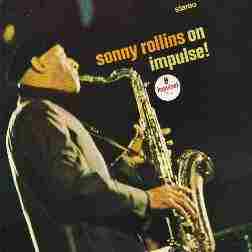

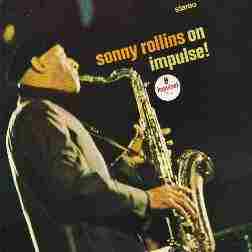

Sonny Rollins(ts), Ray Bryant(p), Walter Booker(b), Micky Roker(ds) のカルテットで,1965 年 7 月 8 日に録音された “On Impulse!” (Impulse)。

1959 年 8 月に,人気絶頂の最中に突然,雲隠れした Rollins は,1961 年に復活したが,しばらくは,前衛に走ったり,元のような歌心あふれるプレイをしたりと落ち着かなかった。しかし,この “On Impulse!” あたりから,往年の良さに新しさを加味したスタイルに落ち着いていく。そういう意味で,重要なアルバムの一枚だろうか。

カヴァー写真は Charles Stewart。

ずっと前の話になるが,ある若いジャズを聞き始めたばかりの人に,Sonny Rollins のアルバムのことを訊かれ,「初めて聴くんなら,“Saxophone Colossus” と “On Impulse” を聴けばいい。極端な話,この 2 枚持ってればいいよ」 と放言したことがあった。

実際,その人が,どこまでジャズにのめりこむかわからなかったし,もし,ジャズにのめりこんだら,私がそんな極論を言おうと,ほっておいても,もっと広がっていくだろう。ジャズは,芋づる式にいくらでも深くも広くも入り込めるからだ。

が,今になって思い出すと,余りにも極論過ぎた気がする。ここは,反省しないといけない。

(その後,彼がジャズにはまったという話は聞かない・・・)

何十年ぶりになるだろうか・・・少なくとも,この 20 年くらいは聴いていなかったアルバムを取り出した。John Coltrane “Crescent” (Impulse) だ。McCoy Tyner, Jimmy Garrison, Elvin Jones とのカルテットで,神秘的な 「もう一枚」 の “Ballads” といえる作品だ。超有名盤の “Ballads” は全曲スタンダードで占められていたが,こちらは,Coltrane のオリジナルで,《Wise One》 や 《Lonnie's Lament》,この時期には珍しいオリジナル・ブルースの 《Bessie's Blues》 など 5 曲が演奏されている。これらの曲は,今なお,テナー奏者によって取り上げられることがある。

録音は,1964 年 4 月 27 日と 6 月 1 日で,この年の 12 月 9 日に “A Love Spreme” (Impulse) が録音されているが,その間には,クラブでのライブのプライヴェート・テープは残されているようだが,正式なスタジオ録音がない。そして,“A Love Spreme” の後,フリー・フォームの世界へ進んでいくことになる。だから,この “Crescent” や “A Love Spreme” は,それまでの Coltrane 音楽の総決算と言えるだろう。

カヴァー写真は Charles Stewart,デザインは Robert Flynn / Viceroy と記載されている。

タイトルの ‘crescent’ とは,直訳すれば,「三日月」 のことで,フランス語にすれば,‘croissant’,つまり 「クロワッサン」 となる。が,‘The Crescent’ とすると 「イスラム教」 ということになり,たとえば,シンガポールやトルコの国旗には,三日月が描かれているのも,そのためだ。イスラムと 「三日月」 の関係は,15 〜 16 世紀にかけてのオスマン帝国が関係しているらしいが,ここから先には,踏み込まないでおこう。興味のある方は,調べてみるといい。

「三日月」 というと,どういう形を想像するだろうか。半月のさらに半分くらい細い弓なりの月を思い浮かべる方が多いと思う。「三日月」 は,太陰暦で 「三日」 に見える月のことで,半月は 「七日」,「八日」 頃の月だから,それでいいではないか・・・と思えるが,実際には,「一日」 は,「朔」 で,まったく月が見えない日なので,「三日」 の月は,月齢でいうと 「月齢ニ日」 ということになる。「月齢ニ日」 の月というと,想像以上に,細い細い月なのだ。

(参考:国立天文台 「暦Wiki > 月の満ち欠け」 から,「いろいろな月」 )

こんなジャケット知らない・・・という人が多いだろう。Zoot Sims だとはわかるが,何だ?

実は,Bethlehem の有名なアルバム “Down Home” なのだ。ふつうは,こんなジャケットでご存知だと思う。中味は同じで,Zoot Sims, Dave McKnenna(p), George Tucker(b), Danny Richmond(ds) というカルテットでの素晴らしい演奏だ。1960 年 7 月の録音。

私の手持ちの右のジャケットは,1977 年にアメリカで再発された時のジャケットで,写真は Bob Prent,デザインは Karen Bernath, アート・ディレクションは Paula Bisacca と記されている。Zoot Sims の服装がオリジナル盤とは違うから,別のセッション時の写真だろう。

ところで,タイトルの ‘down home’ って,どういう意味? と,昔から気になっていた。どちらも簡単な単語で,なんだかわかったつもりになってしまうが,じゃあ,どういうこと,と改めて考えると,「???」。「ボーっと生きてんじゃねーよ!」 と叱られそうだ。

そこで,いつものように,我家にある英和辞典を調べてみたが,出ていない。それも,2 種類の英和辞典で,だ。

そこで,最後の手段として,昔買ってあった英英辞典を引っ張り出した。Ballantine Books というペーパー・バック版の “THE RANDOM HOUSE DICTIONARY” (Jess Stein:Editor Chief,P.Y.Su:Executive Editor,© 1980,1978 by Random House, Inc.,Ballantine Books)。

down-home adj. Informal, warm and folksy.

「四角ばらない」,「心の暖かい」,「打ち解けた,親しみやすい」 といったことを表すようだ。(以上の訳語は,いつもお世話になっている,『最新コンサイス英和辞典<第10版・小型版>』 (1966,三省堂) より選んだもの)

‘folk’ というコトバが入っているということは,ニュアンス的には,「都会的」 というより,「田舎的な暖かさ」 ということだろうか。もっと,ジャズ的に考えると,「南部」,「ニュー・オリンズ」 といった地域を連想してもいいのではないか・・・ そんな風に考えると Zoot Sims にぴったりな気がするのは,私だけではないと思うが,いかがだろう。

Stan Getz “Stan Getz Quartet” (Prestige) は,まさに名盤。このアルバムは,下に述べた Woody Herman のバンドを離れた直後といっていい時期の 1949 年 6 月 21 日,1950 年 1 月 6 日,4 月 14 日の 3 つのセッションを収録している。

メンバーは,1949 年のセッションは,Stan Getz(ts), Al Haig(p), Gene Ramey(b), Stan Levey(ds),1950 年 1 月は,Stan Getz(ts), Al Haig(p), Tommy Potter(b), Roy Haynes(ds),同年 4 月は,Stan Getz(ts),Tony Aless(p), Percy Heath(b), Don Lamond(ds) である。この時期だけに,1 曲の演奏時間は,3 分前後と短いが,Stan Getz のクールで,しかし瑞々しい,素晴らしい演奏が堪能できるのだから,それでいいのだ。

カヴァーは,Bob Parent。

Woody Herman というバンド・リーダーをご存知だろうか。不勉強にも,そのビッグ・バンドのアルバムを私は持っていないのだが,名前だけは知っている。1944 年から 1946 年までのバンド,First Herd と 1947 年に作った Second Herd というバンドは,ジャズ史に燦然と輝いているといっていいだろう。

Woody Herman 自身は,アルト・サックスやクラリネットを演奏したが,彼の演奏は,まったくどうでもいいようなものだったらしい。

スイング時代でクラリネットといえば,もちろん,Benny Goodman だ。そんな時代に,クラリネットのテクニックでは絶対負ける Benny Goodman と同じことをしても経営は成り立たないと考えた彼は,最初のバンドの売り物として 「ブルース」 を取り入れた。それまで,黒人の音楽だったブルースをビッグ・バンドで演奏したのだ。

そして,1943 年に入団してきたベース奏者の Chubby Jackson が推薦するミュージシャンであり,編曲の才もあるふたりを雇う。それが,トランペット奏者である Neal Hefti と ピアニストの Ralph Burns だった。そうして,彼らを起用してバンド・カラーを一新した。

このふたり,当時そろそろ話題になっていたビ・バップにも通じていたため,Woody Herman はそこに目をつけ,バップを新生ビッグ・バンドの売り物にしたのだ。それが,First Herd と呼ばれるバンドだった。

Neal Hefti と言えば,今では,スタンダードでもある 《Li'l Darlin'》 の作曲者だ。そして,Ralph Burns の方はというと,Woody Herman の Second Herd で有名になったこれまた名曲の 《Early Autumn》 の作曲者。(当時の慣習から,Woody Herman の名前も作曲者名に入っている)

Woody Herman はというと,人気絶頂だった 1946 年に,バンドを解散してしまう。が,しばらくして,再びバンドを結成した。その頃,ロス (Los Angeles) のボウル・ルームに出演していたテナー・サックス・チームに目をつけた彼は,そのチームを雇い,今度は,ブルースでもバップでもなく,クール・サウンドを目指した。

そのテナー・チームのメンバーは,なんと,Stan Getz, Zoot Sims,Jimmy Giuffre,Herbie Steward だった。ただ,Jimmy Giuffre は抜け,その代わりに,バリトン・サックスの Serge Chaloff が加わり,ここに名高い Four Brothers が誕生する。そして,Neal Hefti が抜けたあとに加入したのが,Shorty Rogers だった。こうした名前を並べるだけで,後のウェスト・コースト・ジャズの温床になっていたことがわかるだろう。

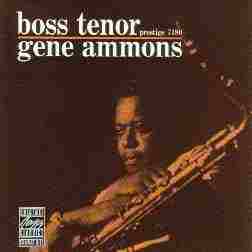

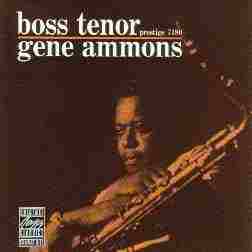

Gene Ammons は,ブギ・ウギ (boogie-woogie) ピアノの名手のひとりである Albert Ammons の息子だ。先に書いたように,Lester Young は,“President” と呼ばれ,Ben Webster は,“King of Tenor” と呼ばれた。この Gene Ammons の仇名は,“Boss” だった。端正な Pres でもなければ,豪快な King でもなく,ちょっと俗っぽい Boss というのは,いかにも彼のテナー・スタイルに合っているように思える。

その仇名がそのままアルバム・タイトルになったのが,“Boss Tenor” (Prestige) だ。

1960 年 6 月 16 日の録音で,Gene Ammons(ts), Tommy Flanagan(p), Doug Watkins(b), Art Taylor(ds), Ray Baretto(cong) というメンバー。

ジャケットについては,記載がなかった。

クラシック音楽の殿堂であった Carnegie Hall で,1938 年 1 月 16 日に Benny Goodman のコンサートを開いた John Hammond は,その成功に味をしめて,同じ年の 12 月 23 日と翌 1939 年 12 月 24 日に,“From Spirituals To Swing” (Vanguard) というコンサートを開催した。そしてこのコンサートで,Pete Johnson, Meade Lux Lewis, Albert Ammons という三大ブギ・ピアニストを見つけ出して紹介したのだ。彼らの素晴らしい演奏を聴いた Alfred Lion が,その後,Blue Note を立ち上げることになったという。

最後は,タフ・テナー (Tough Tenor) と呼ばれた Johnny Griffin の “In Copenhagen” (Storyville)。録音は,1984 年 7 月 10 日に コペンハーゲン (Copenhagen) の ‘Montmartre’ で行われたライブ。今回のアルバムの中では,比較的新しいものだが,テナー・サックスの特集は,少なくとも,もう 1 回や 2 回はできるし,その時には,今回より新しい奏者を選ぼうと思っているので,「つなぎ」 的な意味で選んでみた。ただ,このアルバムのもうひとりのテナーは,Eddie Lockjaw Davis という 1940 年代からのベテラン。新しくもあり,古くもある。

実際,Johnny Griffin と Eddie Lockjaw Davis は,Riverside の別レーベルである Jazzland に,数枚のアルバム (“Tough Tenors”,“Lookin' At Monk” など 5 枚ほど) を録音しているから,ここに挙げたアルバムは,再会セッションといえるだろう。

他のメンバーは,Harry Pickens(p), Curtis Lundy(b), Kenny Washington(ds)。

写真は Jan Parson。

今回は,あまり脱線せず・・・と言っても,何度か脱線したが・・・比較的真面目にジャズについて書いた部分が多かった。たまには,こういうのもいいだろう・・・というか,ホントはこっちをメインにしなくてはならない。

だけど,最近はどうしても脱線したくなるんだ。オマケに脱線するためのネタの仕入れは続けていて,けっこう面白いネタもあるんだが,うまくジャズと結びつかないので,仕入れたネタを披露するチャンスがなかなか巡ってこないのだ。それなら,ネタ集というか,まとめて書けばいいじゃないかと思われるかもしれないが,そこまでの根気がない。だから,ちょっとずつ小出しにしていくしかない。それに,ハナシがあっちへ飛び,こっちへ飛ぶというのが好きなので,我ながら困ってしまう。中途半端な書き方になってしまっているものも少なくないと自覚はしているが,ま,少しずつ修正していくしかないか・・・そうして,私自身の頭の中を整理しているのだから,それでいいじゃない,と開き直ることにしよう。

(2019. 3. 9.)

目次 第 42 回 第 43 回 第 44 回 TOP ページへ