ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

もう何も言うことがない。Eric Dolphy “Last Date” (Limelight) だ。私の所持するLPは,Limelight 盤なので,左のようなジャケットになっている。原盤は,Fontana レーベルのようだが,私たちの頃は,もっぱらこのイラスト・ジャケだった。描いたのは,Z.Jastrzebski という人。スタジオの中の椅子にバス・クラとアルトとともに腰かけた Dolphy の姿。LAST DATE に相応しい雰囲気を醸し出している。

演奏の方は,1964 年 6 月 2 日の オランダの Hilversum でのライブを録音したもので,Eric Dolphy(bcl, fl, as), Misja Mengelberg(p), Jacques Schols(b), Han Bennink(ds) というカルテット。どの曲も素晴らしいの一言に尽きるが,やはり,《You Don't Know What Love Is》 でのフルートのソロの響きは,感動ものだ。何度,聴いたことだろう。そして,一番最後に残された彼の肉声。その声は,詩人の LeRoi Jones の声にそっくりだと Nat Hentoff は書いている。

When you hear music, after it's over, it's gone in the air, You can never capture it again.

この 1 か月足らず後,講演先の ベルリン で,若い命の火を消した。私たちは,二度と彼の生の音楽をつかまえることはできないが,残されたアルバムによって彼の音楽を耳にすることはできる。そのことを感謝するしかない。

1970 年代末頃にジャズを聴き始めたのだが,最初は,ただカッコいい音楽だと思うだけで,ほとんど何も知らなかった。それでも,Miles Davis や Sonny Rollins が来日するとか,そんなニュースから彼らの名前は知っていた。

ジャズ喫茶に通い始め,いろいろなアルバムを聴き,レコードが欲しくなったので,いわゆる 名盤案内の本やジャズの歴史について調べるようになる。FM ラジオでも,ジャズのアルバムを放送していたし,アルバイトで得た給料で,少しずつLPを買えるようになったのだが,最初は,「ジャズの帝王」 と呼ばれ,ジャズという音楽を広げ,高めたという 偉大な Miles Davis には,近づかないようにしていた。あまりにもその名声,権威に気圧されたからだろう。

しかし,ジャズを聴き続ける上で,彼を避けては通れないと気づく。そうして最初に買ったのが,“Relaxin'” だった。1982 年 12 月 20 日のことだ。その頃のリアル・タイムの Miles といえば,“The Man With The Horn” や “We Want Miles” の時代で,私の当時の好みとは違っていたが,1950 年代の “Relaxin'” などを聴くと,やはり素晴らしいとしか思えなかった。それで,1960 年代あたりまでに広げていったわけだ。

だが,この Miles Davis “Birth Of The Cool” (Capitol) には,近づかなかった。ようやく,トリオ,カルテット,クインテットといったコンボの演奏がわかるようになってきたばかりだったことと,革新的な名盤というレッテルを貼られているような気がして,そういうものからは遠ざかり,自分の好みを優先できるようになってきだしたからだろう。だから,このアルバムを手に入れたのは,なんと 2003 年 2 月のことだった。

このアルバムは,1948 年の 9 月に,ジャズ・クラブの Royal Roost にわずか 2 週間の出演した臨時編成の Miles Davis 九重奏団のバップとは違ったクールなサウンドが評判を呼び,記録に残らなかったことを残念がった Pete Rugolo が,1949 年 1 月 21 日,4 月 22 日,1950 年 3 月 9 日の 3 回,スタジオで再現させたもの。ただし,メンバーは,Royal Roost 時にメンバーだけでなく,その時々で若干異なっている。また,当時の 78 回転の SP 盤に収録するため,クラブ出演時とは異なって演奏時間は短くなっている。

それでも,Gil Evans や Gerry Mulligan,John Lewis らのアレンジによる統一感のあるサウンドは見事に再現されている。ヘッド・アレンジだけで,華々しいバップとは一味違ったサウンドを Miles は作り上げ,ジャズという音楽をさらに広げてみせたわけだ。

トランペット,トロンボーン,アルト・サックス,バリトン・サックス,それに,ピアノ,ベース,ドラムスといったふつうの楽器に加えて,フレンチ・ホルンやチューバを加えた独特のサウンドで,それまでとはまったく違ったジャズを演奏した。

これ以降,Miles は亡くなるまでいろいろな試みを続ける。その間,彼のソロそのものを聴くと,意外とそれほど大きな変化はない。が,彼の作り出すグループのサウンドは,次々にジャズを大きくし,可能性を広げていくものだったのではなかったか。私は,Miles の時代時代の変貌を,そんな風に解釈している。

最後に,カヴァー写真は,Aram Avakian。

Cannonball Adderley “Somethin' Else” (Blue Note) は,Cannonball のアルバムと言いながら,実質的には,Miles Davis のアルバムと言っていい内容だろう。1958 年 3 月 9 日録音で,Miles Davis(tp), Cannonball Adderley(as), Hank Jones(p), Sam Jones(b), Art Blakey(ds) というパーソネル。

大人気の 《Autumn Leaves》 の演奏は,このシャンソンの名曲を一躍ジャズのスタンダードにした。Miles のミュート・トランペットが素晴らしい演奏であることは疑いもないが,他のメンバーとのコンセプトの違いがあるように感じる。それだけ,Miles が頭抜けていると言えるだろう。個人的には,この評判の 《Autumn Leaves》 より 2 曲目の 《Love For Sale》 の方が,メンバー全員の息がぴったり合っているのではないかと思っている。というわけで,このLP,A面がすべてだ。

デザインは,もちろん Reid Miles。裏に Miles と Cannonball の写真が小さくあるが,こちらは Francis Wolff。

もうずいぶん昔,私がまだ,中学生の頃だったと思う。『おはなしこんにちは』 という短い番組があった。その番組の放映日には,時間に間に合うように,寄り道をせずにまっすぐ帰宅したものだった。

田島令子さんという女優さんが,童話を朗読するという番組で,その童話は,よくある昔話ではなく,劇作家でもある 別役 実さんが書き下ろした新しい 「童話」 だった。

今,調べてみたら,こんな ページ があった。間もなく,そこで朗読された 「童話」 は活字にもなった。その本の <あとがき> で,書き下ろした 「童話」 の基本コンセプトを次のように語っている。

・・・もっとも、私は極く単純に、民話というものは 「村」 の話であるから,「街」 の話にすればいいのだなと、その程度に理解していただけである。「田舎は神様がお創りになりました。都市は人間が創りました」 というパターンだけが、私にはあったのだ。

別役 実 『淋しいおさかな』,(1973,三一書房,p. 257)

子ども向け番組であったが,話の内容は,幼児や小学生には難しすぎるもので,おとなの方がいろいろ考えさせられるものではないかと思っていたし,実際,今,読み返してみてもそう感じる。

その頃,私は,SF 小説にも夢中になっていて,できることなら SF を書いてみたいと思っていたし,『淋しいおさかな』 のような物語も書いてみたいとも思っていた。「村」 の話ではなく,「街」 の話でもなく,そう 「宇宙」 の話を書けないものか・・・そんな大それた考えの元,たった一つだけイメージでき,初稿を書き上げたのが,『さみしいうちゅうせん』 だった。思い入れが強かったせいか,原稿は失くなってしまったが,ほぼ今回復元できたのではないか,と思っている。

あの当時は,戦後数十年,ベトナム戦争など,そういった戦争への不安が強かった。現代も,それぞれの国々が,自分たちの国をどうするかで四苦八苦している。しかし,かっての核戦争もそうではあるが,今や温暖化などの環境問題など,一国だけでは処理できない地球規模の不安が影を落としている。それだからこそ,どの国の政治家もそうした地球規模の現実にはあえて眼をそむけているのではないか・・・そんな新たな不安の時代が続けばどうなってしまうのだろう・・・

合わせたジャケットは,Steve Kuhn “Oceans In The Sky” (Owl) で,1989 年 9 月 20, 21 日に録音された,Steve Kuhn(p), Miroslav Vitous(b), Aldo Romano(ds) という豪華な顔ぶれのトリオ・アルバム。

アート・ディレクションとデザインは,Bernard Amiaire。

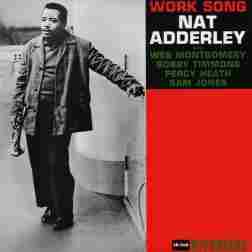

Nat Adderley “Work Song” (Riverside) は,1960 年 1 月 25,27 日に,Nat Adderley(cor), Wes Montgomery(g), Bobby Timmons(p), Sam Jones(cello, b), Percy Heath(b), Keter Betts(b, cello), Louis Hayes(ds) らで録音されたファンキーなタイトル・チューンが有名なアルバム。比較的,端正なアルバムの多い Riverside としては,案外珍しいかもしれない,などと思ってしまうが,もちろん,この時代だから,他にもないわけではないし,《I've Got A Crash On Me》 や 《Violets For Your Furs》 といったバラードでは,Nat Adderley,Wes Montgomery,Sam Jones のトリオで,しっとりとした演奏も聴かせる。どうしても,《Work Song》 や 《Sack Of Woe》 の印象が強すぎる。

こういう強すぎる曲が入っていると,それだけで,アルバム全体の印象が決められてしまうところがある。昔の評論家の中には,まるでレコード会社の宣伝マン的な人もいて,そういった印象の強い演奏だけを取り上げて,それがすべてのような 「決めこみキャッチ・フレーズ」 でレコード評を書いていたりする。その評を信じて買ってみると,他はまったく違った印象だったりしたものだ。

もっとも,私自身だって,強い印象に引きずられてしまうことがないわけではないから仕方がないとも思う面もある。そういうレコード評の掲載されている雑誌や名盤紹介のような本で情報を得ていた世代だから。今はそんな雑誌がなくてもいろいろな情報を得ることができる。ただ,今も昔も,コマーシャル的であるかどうか別にして,結局のところ,個人の感性による情報だから,自分とはまったくちがった評価であることも少なくない。

そのあたりをどう克服するかは,じっくり聴き込む以外方法はない。素晴らしいアルバムがこれまで残され,聴き継がれているのは,より多くの人が声を上げ,買い求め,聴き込んできたからだろう。多くの人が聴き,共感していけば,その音楽は残っていく。私などでも,あるいは,その一端を担っているのかもしれない。今,リアル・タイムのジャズのアルバムで,私がいいなぁ,と思うアルバムを,「今週のアルバム」 と 「モダン・ジャズの世界」 で今後もできる限り紹介していきたい。(大それたことですが・・・)

写真は,Lawrence N.Shustak, デザインは,Paul Bakon,Ken Braren, Harris Lewine。

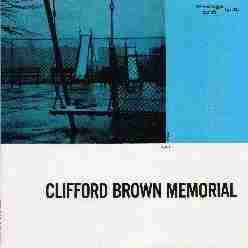

多くのトランぺッターがいる中で,Clifford Brown は,まさに,トランぺッターというに相応しい。この “Clifford Brown Memorial” (Prestige) は,1953 年 9 月 15 日に,ヨーロッパ楽旅の際のストックホルムでの録音と,その少し前の 6 月 11 日にニュー・ヨークで録音されたものをカップリングしたもの。

メンバーは,ストックホルムでは,ヨーロッパのミュージシャンも加え,Clifford Brown(tp), Art Farmer(tp), Ake Person(tb), Arne Domnerus(as), Lars Gullin(bs), Bengt Hallberg(p), Gunnar Johnson(b), Jack Noren(ds) で,ニュー・ヨーク録音分は,Clifford Brown(tp), Idrees Sulieman(tp), Herb Mullins(tb), Gigi Gryce(as), Oscar Estell(bs), Tadd Dameron(p), Percy Heath(b), Philly Joe Jones(ds) となっている。

ジャケットには,Edwards と Hannan の名前が記されている。プロデューサーの Esmond Edwards とデザイナーの Tom Hannan だろう。ふたりとも,Prestige のジャケットではおなじみだ。

華やかな音色と尽きせねメロディーの Clifford Brown は,まさに,トランぺッターといえる。演奏することがすべてだ。そのあたりが,ジャズそのものに切りこむ音楽家 Miles Davis との大きな違いだと言えようか。

彼のアルバムを聴くと,駄作というのはほとんどない。常に,Clifford ・・・ Brownie は Brownie だったが,やはり若さが前面に目立つともいえる。そういうことを感じるのは,“Jam Session” (EmArcy) などで,Clark Terry と共演したアルバムを聴くと分かる。そこでは,明らかに,Clark Terry の深みのある演奏の方が勝っているからだ。

もっと長生きし,いろいろな人生経験を積み重ねた Brownie を聴きたかった。夭折してしまったことは,あまりにも残念だ。そして,絶対に有り得ないことだが,長生きし,深みを増した Clifford Brown の演奏する 《I Remeber Clifford》 を聴いてみたかった・・・

もうずいぶん昔に買ったアルバムで,その頃はすでに,いわゆる名盤案内書から離れ,また輸入盤に手を出し始めていた。どのレコード屋でも買えそうな日本盤より,輸入盤の方が安かったということも大きいが,なによりも,まだ日本盤になっていないリアル・タイムのアルバムが手に入るからだった。そこでまず的を絞ったのが,ピアノ・トリオのアルバム。そして,曲目にも目を向けた。オリジナルだけでなく,気に入ったスタンダード・ナンバーが演奏されていること。まずは無難な方向性だったろう。

そんな基準で入手した一枚が,Joe Bonner “New Life” (Steeple Chase) だった。1988 年 8 月 3 日録音の,Joe Bonner(p), Hugo Rasmussen(b), Aage Tangaard(ds) というトリオ。《If I Should Loose You》,《A Child Is Born》,《As Time Goes By》 などお気に入りの曲が演奏されている。

この一枚は,ひたすら美しい。それは,Bill Evans からの影響はあるが,よりいっそう,美しくありたいと願ったような一枚だ。だから,刺激的でも,革新的でもない。サラッと聴く。綺麗なピアノだなぁ,それでいい。

Miles のようなサウンドを追求するジャズもあれば,Clifford のように尽きぬ歌心に満ちたメロディーを吹き切るのもジャズ。Bill Evans のような,美しさと緊張感と新しい奏法を開拓していくのもジャズ。いろいろなジャズの行き方があるのだ。そうして,アドリブに込めたミュージシャンたちの心の奥底を,その一端を感じればいいのだろうと思う。それが,私のようなリスナーの愉しみなのだから。

写真は Nils Winther,デザインは Harret Jensen。

以前,「今週のアルバム」 で紹介した時にも書いたが,「なんとも,憚られるようなグループ名」 だ。しかし,内容はその時に書いたように,素晴らしいアルバムだった。

グループ名はどこからきたものかと,メンバーの名前を見ると,テナー,バリトン,バスクラの Fredrik Lindborg の ‘L’,ベースの Martin Sjöstedt の ‘S’,そしてドラムスの Daniel Fredriksson の ‘D’ という頭文字からとったものではないか,と推測するがどうなんだろう。姓の方なら,‘LSF’ だろうが,とツッコミを入れたくもなるが,そこはシャレだろう。

アルバム・タイトルは,“Hawaii” (Prophone) で,2017 年 11 月 30 日の録音。スウェーデンのトリオだ。このアルバム・タイトルもどうして “Hawaii” なのかはわからない。スウェーデンで流行ったという曲を,Sonny Rollins ばりの見事なジャズに仕立て上げていて,ハワイっぽさは微塵もない。

夕暮れ時だろうか,穏やかな海の写真は,それなりにいい雰囲気だが,残念ながら,カメラマンについての記載はなかった。この海だって,あんまりハワイらしさはないよなぁ。

北欧の陰鬱な冬の海・・・。Tord Gustavsen の “Being There” (ECM) というアルバム。Tord Gustavesen(p), Harald Johnson(b), Jarle Vespestad(ds) のトリオで,2006 年 12 月に録音されたもの。

アルバムは,Harald Johnson の 1 曲を除いて,他は Tord Gustavsen のオリジナルで,どれも深く暗く静かな美しさを湛える。

それにしても,この荒ぶる海の暗さはなんだろう。写真は,Jean-Guy Lathulière。デザインは,Sascha Kleis.

北欧というと,極寒の雪国で,白夜にオーロラ,そんなイメージがあるが,私自身の勝手なイメージは,それほど暗くない。むしろ,森の緑にあふれた明るい感じがする。それと,自然の中に棲む妖精や神々を受け入れる,日本にも通じるアニミズム的な素朴な人々の心情を想像する。それは,合理的な考え方とは別に,万物に向き合う際に畏敬の念を隠さない。

もちろん,キリスト教の国々であることは,他のヨーロッパ諸国と変わりがないのだが,それだけにとどまらない古い伝説や神話が人々の心の中に,自然に息づいているような印象がある。厳しい自然環境の中で暮らすだけに,より自然の恵みと恐ろしさを日々実感しているからだろうか。

コンクリート,アスファルトに囲まれ,人間の力で自然を抑え込めると思い込むのととは,まったく違った感じ方・・・人間が築き上げてきた文明の力を使いつつ,しかし,自然と共存する接点を見つけ出す試行錯誤をすること,そんな,ある意味矛盾した考えが大切になってきているのではないか,と思うこの頃。

電気やガス,水道といったライフ・ラインがなくては生活できない。スマホやパソコンも欲しい。自然災害からも守られて安全に暮らしたい・・・しかし,そのためには,自然を壊していく必要がある。山を削り,森を切り開き,海岸を埋め立て,高い防波堤を築く。石炭や石油を掘り,燃やす。

大きく環境が変わり,絶滅する生物もいよう。明日ではないにせよ,あるいは,「ヒト」 もそうした道を辿っているのかもしれない。自然の中の生命としての 「ヒト」 ならば,そういう道を辿っているのだろう。はからずも,「人間」 としての自分たちの行為の結果で。

しかし,「ヒト」 という生物としてではなく,今生きている私という 「人間」 は,生きるためには,そうして自然を破壊することも認めざるを得ない。そうして,これまでに先人の築き上げてきた 文明 を守り,それを享受して安らかに生きていきたいと思えば,仕方がない。たとえ,それが,「ヒト」 としての絶滅への道だとしても,「人間」 としては止めることができないのだろう。

・・・やはり,とても結論は出せない。

最後のジャケットも暗い感じだ。John Taylor “Russlyn” (ECM) で,2002 年 4 月にオスロ (Oslo) で録音されたもの。John Taylor(p), Marc Johnson(b), Joey Baron(ds) のピアノ・トリオだ。

写真は,Thomas Wunsch, デザインは SaschaKleis。

写真なのだが,どういう写真なのか,よくわからない。風景なのか,物なのか。ひょっとしたら,ピアノの鍵盤にレンズを向けて素早く動かしたのか,列車や車の動きを遅めのシャッターで撮ったのか,もっと別の手法をつかったものか,ともかくわからない。上の Tord Gustavsen ほどではないにせよ,やはりどこか暗さを感じさせる。それだから,最後のアルバムに選んだわけではあるが・・・

John Taylor というピアニスト,イギリスのマンチェスター (Manchester) 生まれだという。1942 年 9 月 25 日生まれで,2015 年 7 月 17 日に亡くなっているようだ。1960 年代の半ばから演奏し始め,1971 年に最初のアルバムを発表し,その後,Kenny Wheeler らと Azimuth というグループを結成し,ECM に何枚かのアルバムを発表しているとのこと。残念ながら,私は,それらは知らない。

このアルバムを聴くと,やはり内省的な,仄暗い美しさを感じさせる。《How Deep Is The Ocean》 といったスタンダードでも同様だ。スタンダードだからといって,ごく普通にスタンダードらしく惹く必要などない。それがジャズなのだから。

(2020. 9.23.)