今回は,その中から選んで見直すことにしよう。

ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

それは,今年 (2017) の 7 月のこと。古くからのおなじみである Madame さんの掲示板で,後姿のことが話題になった。

最初は,美人歌手の話題だったように思うが,後姿がジャケットのヴォーカル・アルバムが出てきた。それに対して,なんだかんだあって,私が思い出したのが,「バック・シャン」 というコトバ。

「バック・シャン」 というのは,大正から昭和初期に流行したコトバらしくて,英語の back と ドイツ語の schöen の合成語。back は,「後ろ・背中」 という意味だし,schöen は,「美しい」 という意味。要するに,後姿美人というわけだ。

ただ,後姿は美しいけれど,前に回ってみるとそれほどでもなくガッカリした,というニュアンスで使われていたもので,おそらく,当時の大学生あたりから生まれたコトバではないかと推察する。

太平洋戦争の頃までは,使われていたらしいが,その後は,もちろん世の中そんな余裕もなく,しだいに使われなくなったようだ。

しかも,強くなった女性の前で,もともとの意味で使ったら,顰蹙を買うのがオチだったろう。

だけど,戦後生まれの私でも,子ども頃から知っていたというように,おおっぴらには使わないけど,綿々と受け継がれてきたようで,完全な 「死語」 にはならなかったようだ。

今,ネットで,「バック・シャン」 を検索してみると,ファッション関係でいっぱいヒットする。

「後ろ姿が素敵なファッション」 だとか,「セクシー」 だとか,もともとの意味から,もっと積極的に肯定する意味で使おうとしているようだ。

そのせいか,「バック・シャン」 の意味を,「昔の流行語」 としながら,「今で言う、「イケてる」みたいな意味合いです」 なんて説明している人がいますが,これは,「昔の流行語」 というのであれば完全な間違いで,最近になって 「イケてる」 という意味で使われだしているというふうに言わなければいけない。

いずれにせよ,コトバは,時代とともに変わっていくという,一つの例ではある。

そうそう,話を戻さなければ・・・

掲示板で話題になった時,そういえば,ジャズ・アルバムの中にも,後姿のジャケットあったなぁ,と思い出した。

とはいえ,すぐに思い出せるアルバムがなく,そんなに多くはないはず・・・

そこで手持ちのアルバム・ジャケットをチェックしてみた。イチイチLPやCDを取り出して確かめるのではない。こういう時のために,手持ちのアルバム・ジャケットはすべてスキャナーしてあり,それを一覧で見れるようにしてある。ただ,画像サイズは小さいので,あとは,記憶でカバーする。

やはり,数は多くないが,20 枚ほどはある。

今回は,その中から選んで見直すことにしよう。

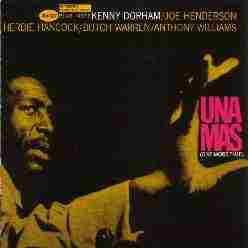

まずは,Blue Note 盤。おそらく,私が意識して手に入れた最初の 「背中」 アルバムだろう。John Patton “Let'Em Roll”。

オルガンの Big John Patton をリーダーに,Grant Green,Bobby Hutcherson, Otis Finch というメンバー。オルガンにヴァイブという組み合わせが珍しいだろうか。1965 年 12月 11 日の録音で,いかにもその頃の Blue Note らしいアルバムともいえる。

カヴァー写真とデザインは,もちろん Reid Miles だ。

ところで 60 年代半ばの Blue Note のアルバム・ジャケットには,黒人女性がよく用いられている。Bobby Hutcherson の名盤 “Happenings” や Duke Pearson “Sweet Honey Bee” など,いろいろある。

Blue Note は以前から,黒人ミュージシャンのリーダーの写真をジャケットに用いることがほとんどだったが,他のレーベルでは,黒人ミュージシャンのアルバムであっても,そのミュージシャンの写真を使わない時には,白人女性が使われることも少なくなかった。

もっと昔には,黒人ミュージシャンのレコードを白人が聴いたり,買ったりすることさえなかった時代さえある。それがジャケットに,ミュージシャンではなく,黒人女性が使われるようになったというのは,まだまだ根深い溝はあるものの,ずいぶん 「時代」 が変わってきたことを物語っているようだ。

次は,Stanley Cowell の “Dancers In Love”。日本の Venus 盤だ。

このアルバムは,私がHPを始めた頃に新たに買ったアルバムなので,けっこう印象に残っている。「後姿」 といえば 「後姿」 だが,どこか,川を流れていく水死体を連想させなくもない。

ちなみに,このアルバムの Front Cover は,SUPER STOCK / Amana Images とあり,Jack Frisch の写真,デザインは,Taz と記されている。

その頃は,Venus 盤がよく目について,何枚か買ったものだ。特に,目を惹くちょっとセクシーなジャケットが多かったことも,目につきやすかったか。

そんなジャケットとは別に,ちょっと珍しいミュージシャンを引っ張り出し,復活させたこともあった。Eddie Higgins,Barry Harris,Archie Shepp,Richie Beirach ・・・

実力は申し分ないのに,日本では,過小評価されていたり,いわゆる売れ筋ではないために,あまりアルバムが出回っていないミュージシャンが多かったともいえる。そんな彼らを録音し,新たに注目させたという点では,評価できるだろう。しかも,ミュージシャンも,なかなか素晴らしい演奏を残してくれたものだ。特に,私の記憶に残っているのは,3枚ほど出た Archie Shepp のバラード集。それまでの彼の印象を変え,違った一面をみせてくれたアルバムだった。

そうなると,今度は,中身がいいんだから,もうちょっとジャケットも考えて欲しい,という気になってくる。いかにも目を惹くジャケットも,なにやら 「売らんかな」 という意図を感じてしまう。そのせいか,しだいに Venus 盤に手を出すことがなくなった。最後に Venus 盤を買ったのは,2002 年。以後,ほとんどチェックすることもなくなった。

そんなことを言いながらも,もう1枚 Venus 盤。

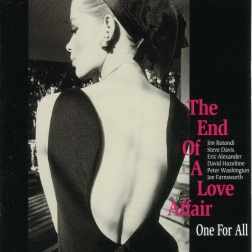

「後姿」 が,今回のテーマなので,前の2枚より,もっとはっきりと 「後姿」 のジャケットを出す。

One For All “The End Of A Love Affair”。Jim Rotondi(tp), Steve Davis(tb), Eric Alexander(ts), David Hazeltine(p), Peter Washington(b), Joe Farnsworth(ds) という実力者揃いのグループの日本制作盤。グループとしては,4枚目のアルバムだろうと思う。

ジャケットは,「後姿」 というより「背中」 か。少し左に向けた顔から推察するに,白人の美人であろうか。

Front Cover : ⒸJean Loup Sieff / G.P.I. Tokyo. Photo by Frisch Designed by Taz. とある。

この 2001 年製の日本盤と最初にあげた Blue Note 盤。なにやら考えさせられる。

戦後,昭和 30 年代のテレビでは,アメリカ製のドラマがよく放映された。

そこに映し出された豊富な電化製品や自動車などがふつうにあるアメリカの白人家庭。テレビに洗濯機,冷蔵庫,電話,自動車・・・そうした豊富なモノの詰まった庭付きの広い家と美人の妻と子どもたちに囲まれた生活。

戦争が終わり,平和にはなった。次は,そういう生活・・・と憧れ,そして,遮二無二頑張った。

そんな時代の影響なのか,その少し後くらいからだろうか・・・オシャレなCMやポスターに白人モデルが多く登場するようになったような気がする。

もちろん,その風潮もだんだん下火になってはきたが・・・今も,そんな下地がないわけではないような気がする。

2001 年製の日本盤と最初にあげた Blue Note 盤。なにやら,両国のそれぞれの 「歴史」 に思いを向けるのは,考えすぎだろうか・・・

もう少し,気楽に行こう。

Dusko Goykovich “In My Dream” (enja)。旧ユーゴスラヴィアのボスニア生まれの Dusko Goykovich のワン・ホーン・アルバムで,メンバーは,Dusko Goykovich(tp,flh), Bob degen(p), Isla Eckinger(b), Jarrod Cagwin(ds)。

なかなか色っぽいジャケットだが,これは,明らかにジャケ買いしたアルバムだと知れてしまうだろう。

写真は,Ssirus W.Pakzad, W.Patrick Hinely, Matthias Winckelmann と3名の名前が記載されており,デザインは Brey Graphics Munich とある。オランダで録音され,ドイツで制作されたアルバムだ。

ヌードの女性が横たわっている・・・それも,はっきり見えない・・・そういうところが,助平な男心をくすぐる。

「背中」 だけでは片手落ちというもの。ジャケットには,足だけというのもあり,Dave Brubeck Quartet の “Anything Goes!” やもっと有名なところでは,Blue Note の Sonny Clark “Cool Struttin'” がすぐに思い出す。しかし,どちらも,「後姿」 というわけではない。

「後姿」 で,「背中」 ではない。じゃあ,こういうのはどうだろうか。

Along Came Betty “Brad Mehldau's Monogrammed Guest Towels” (Along Came Betty)。

Brian Stock(flh), Paul Tarantino(ts), Biff Smith(p), Pete Lips(b), Patrick Tregenza(ds) というメンバーに Storm Nilson(g) が2曲ゲスト参加している 2007 年に制作されたアルバム。

腰に巻こうとでもしているタオルに <BMA> とあり,これが Brad Mehldau's Monogram ということか。

ジャケットには,表も裏も内側も,写真と曲名,プレイヤー名などのクレジットだけで,メッセージなどなにもない。だから,どういう経緯でのアルバムなのか皆目わからない。何も語ってはくれない。

ジャケット・デザインは Kathy Kopp,写真は Patrick Tregenza とある。

それにしても・・・「背中」 や 「腰」 だけでは,物足りない。やはり,「後姿」 という限り,全身でなくっちゃ。

そう思われる方もいるかと察して,左のアルバムなどいかがだろう。

Trio Montmartre “Cafe En Plein Air” (Key'stone)。

日本の Videoarts Music 制作で,メンバーは,Niels LanDoky(p), Francois Moutin(b), Jeff Boudreaux(ds) というトリオ。2000 年 9 月 1 日,10 月 1 日の録音。

「カフェ・モンマルトルからの眺め」 というタイトルどおり,シャンソンやパリに関係する曲,それに LanDoky のオリジナルからなる。

写真は Stine Norden,デザインは Hiroshi Ono とある。

しかし,ここまでくると,「後姿」 には違いないが,ちょっと趣旨がブレていないか・・・という声も聞こえてきそうな気がしてきた。

別に,ヌードな写真・・・ではなく,あくまで 「後姿」,「バック・シャン」 がテーマだ。それを忘れたわけじゃない。ただ,こうして並べていくと,私の下心が語られているのかもしれぬ。

写真だからいけないのか。どうしても,「あっち」 の方に気が向いてしまうのかもしれない。

それでは,イラストでいきましょう。

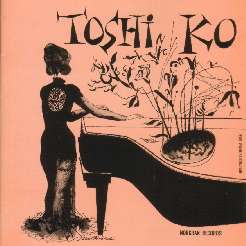

Toshiko Akiyoshi “Amazing Toshiko Akiyoshi”。Norgran 原盤なので,ローマ字標記にしたが,穐吉敏子がアメリカへ渡った頃のアルバム。

JATP で来日していた Oscar Peterson が賞賛したといわれるように,片面は,1953 年 11 月,東京で録音されたもので,バックは,当時の Peterson グループである,Herb Ellis,Ray Brown,J.C.Heard。

もう片面は,渡米して出演した 1957 年 7 月の ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルでのライブ。こちらのメンバーは,Gene Cherico(b), Jake Hanna(ds)。

まるで,LPを持ってるかのような書き方をしてしまったが,私の持ってるのはCD。あくまで,説明しやすいので,LPのように書いただけ。

印象的なイラストだが,誰の描いたものかわからない。

それに,どう見ても,この女性は中国人だ。アメリカ人に,日本人と中国人の区別がつかないのは仕方がないとして,服装や文化の区別もほとんど区別できなかった・・・いや,区別するほど気にも留めてなかったということだろう。もっとも,新吉原の花魁姿で描かれなくて良かったのかもしれない・・・

最近はどうなのか知らないが,一昔前までは,日本人はチョンマゲを結い,刀を持ち歩いていると,教科書に書かれていたぐらいだ。

そんな頃に,日本を訪れた一般の欧米人は,チョンマゲもなく刀も持ってない日本人に驚きもし,安心もしたという。ひとつ間違うと,サムライの刀で首を切られるかもしれない・・・と,本気で不安だったらしい。

そういう時代だった・・・だけでなく,現在の欧米人にとっても, 「日本」 は,サムライの国という印象が根っこにあり,そういう独特の文化の名残りを,現在も日本への旅行の中に求めているのだろう。

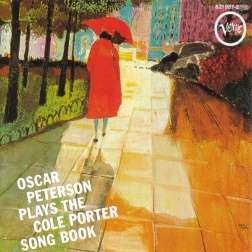

もう1枚,イラスト・ジャケを。これまた,Verve 盤。もっとも,穐吉敏子盤は,Verve の前身の Norgran が原盤だったが・・

その穐吉敏子を当時のジャズ・シーンに紹介した Oscar Peterson のアルバム。“Oscar Peterson Plays The Cole Porter Song Book”。1959 年の録音で,Ray Brown,Ed Thigpen を擁する当時の黄金のトリオ。

ジャケットのイラストを描いたのは,Merle Shore という人。

こちらのCDは,西ドイツでの再発盤で,先の穐吉盤は,日本での再発盤だった。

イラストの画家の名前の有る無しが,この再発した国の違いなのか,もともとのオリジナル盤の違いなのか・・・

CDケースの裏面は,多少の違いはあれ,どちらもCDの大きさに合わせて,再発時に作ったもの。

ジャケットは,CDだから,もちろんケースの中に入っていて,その表は,どちらも基本は,オリジナルLPのデザインのまま。

で,そのジャケットを取り出すと,日本再発盤は,表紙,裏表紙を除いて8ページのブックレットになっており,中身は,日本の評論家2人の解説。そして,裏表紙は,オリジナル・ジャケットの裏面を縮小したもの。

西ドイツの再発盤は,紙一枚を折っただけのもので,折った表紙はオリジナル・イラスト。裏は,CDに書かれている記号の説明を4ヶ国語で・・・。その内側は,おそらくオリジナル盤に書かれていたデータやライナーを,縮小したのではなく,CDの大きさに合わせて配置したもの。そして,その中に,イラスト作者の名前が書かれている。

オリジナル盤を知らないので,なんともいえないが,Oscar Peterson 盤は,ダブル・ジャケットの豪華なものだったのかもしれない。なんといっても,Verve 創成期からのビッグ・ネームだ。

それにひきかえ,穐吉盤は,Verve になる前身の時代で,しかも,まったくアメリカでは無名の外国人。ダブル・ジャケットであるはずはない。

しかも,Oscar Peterson 盤の出た 1959 年頃といえば,いろいろなレーベルが,こぞってアルバムを出していた頃。それだけ,ジャズの華やかな時代だ。

それに,イラストレーターの地位も,グンと上がっていたのだろう。そんなことを考えさせる。

(と書いてアップしたら,さっそくご覧いただいた A.tomy さんから,Toshiko Akiyoshi “Amazing Toshiko Akiyoshi” は 「デヴィッド・ストーン・マーチン」 のイラストじゃないかと,教えていただきました。それで,もう一度ジャケットを虫眼鏡でよく見ると,ピアノの足の下に,確かに David Stone Martin と読めるサインがありました。もっとよく見ないといけませんね。反省するとともに,正確な情報をいただき,お礼を申し上げます。)

紹介したいジャケットが,まだまだある。あまり有名なアルバムではない「後姿」 のジャケット。たとえば,比較的ご存知の方も多いかもしれないが,Art Pepper の “Mucho Calor”。ただ,これはちょいと色っぽい方のジャケット。比較的新しいところでは,Massimo Salvagnini の “U”。これは,女性のヌードの 「背中」。

「バック・シャン」 と言いながらも,お顔も鏡に映っている George Shearing の “Latin Lace” なども面白いところ。イラストものでは,Kenny Barron の “Scratch” なんてのもある。

しかしここらで,女性ばかりではなく,男性の 「後姿」 も紹介することにしよう。

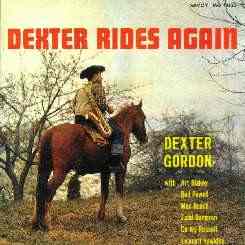

Savoy の名盤のひとつ,Dexter Gordon の “Dexter Rides Again” はどうだろう。

テナー・サックスを肩に,馬にまたがる男。よく見ると,Dexter Gordon ではないようだ。1945 年から 1947 年にかけてに録音されたアルバムだから,やはり,Dexter Gordon 本人ではなく,白人のようだ。

デザインは,Levy A.Agency,写真は,Jos.Bottwin と記載されている。

ところで,人間の場合,「後姿」 といえば,今まで見てきたように,「背中」。このアルバムも,少し斜め後ろからではあるが,「背中」 を撮っている。

それでは,馬の場合はどうか・・・「後姿」 と言っても 「背中」 ではない。四足の動物の場合は,「お尻」 ということになるだろう。仮に,四足動物の 「背中」 を見ても,「後姿」 とは言うまい。後ろからではなく,上から見下ろすことになるからだ。

しかし,上からしか見られない馬の背中でも,back には違いない。じゃあ,馬のお尻の方から見た姿は,なんと言うのだろう。

Bill Mays Trio “going home” (Palmetto)。

2002 年 7 月に録音されたアルバムで,Bill Mays(p), Matt Wilson(b), Martin Wind(ds) というトリオ。

ジャケットの中の文章は,Bill Mays 本人によるものだが,その冒頭に,「このレコーディングは,シェリー・マン,レッド・ミッチェル,ジミー・ロウルズの思い出に捧げる」 と記されている。そのことについて,いろいろ書いているようだが,あいにくスラスラ読めるほど英語が達者ではないので,おいておこう。

Bill Mays 自身のオリジナルの他,《You'd Be So Nice To Come Home To》 や Red Mitchell の曲,Jimmy Rowles の曲なども演奏しており,アルバム・タイトルに因んで,Dvorzak の 《Going Home》 なども収録されている。おまけに,最後には,自作の 《I'm A Homebody》 を歌っている。決して巧いとはいえないが,それだけに,このアルバムへの思い入れを感じる。

going home・・・「家路」 という言い方は,ドヴォルザークのあの曲を思い出すせいか,なにかこう,哀愁というか,寂しさを感じさせる。そして,すごくいい響きでもある。

夕暮れ時,いやもう少し暗くなった頃,我が家への道を急ぐともなく急ぐ。それは,学校帰りか,仕事帰りか。そろそろ,街灯の明かりが,光を増すように感じる。別に,光が強くなったわけではない。あたりが暗くなってきたからだ。楽しかったのか,辛かったのか,それまでの一日の疲れを感じ,待っているだろう家の明るさを期待する・・・

「帰郷」 という言い方もできるかもしれない。

私自身は,大阪以外の土地で暮らしたことがないし,母親のいた実家も大阪であり,引っ越した先も奈良だったから,実家に帰るということはあっても,それは,「帰郷」 というものではなかった。

「帰郷」 というと,やはり遠く離れたところに住んでいて,久しぶりに離れていた家族に会うために帰るというイメージだろう。

「帰郷」 ・・・単に,ご機嫌伺いに一時的に帰るのか・・・夢を実現させるために家を出て,その夢がかなったことを報告に帰るのか・・・逆に,夢が儚くついえたために帰らざるを得なくなったのか・・・それとも,誰か家族の危急のために急ぐのか・・・

この Bill Mays のジャケットは,どういう状況なのだろうか。けっこう,たくさんの荷物。一日,二日というわけではなさそうに見える。

カヴァー写真は,Judy Kirtley,デザインは,Margery Greenspan/ mg design とある。

さて,そろそろ最後にしよう。最後を締めくくるのは,やはり Red Garland だろう。アルバムは “Stepping Out” (Galaxy)。

このアルバムは,1979 年 7 月の録音で,Kenny Burrell, Ron Carter, Ben Riley, Julian Priester, George Coleman らと4日間で,LP3枚分の録音をこなしている。Red Garland,56 歳の夏だった。

この前後の Red Garland をあらためて振り返ると,1962 年,39 歳の時に,Prestige レーベルに “When There Are Grey Skies” というアルバムを残して,突如,隠遁生活に入る。

当時は,Coltrane をはじめとするミュージシャンらにより,それまでのジャズとは一線を画した新しい時代に入るところだった。その反面,ジャズ・クラブが次々に閉鎖して,ミュージシャンの仕事が急速に減っていった。その上に,個人的な理由もいろいろあったらしく,彼は,故郷のダラスに引きこもることになった。

地元の小さなクラブには,気が向いたら出演していたようだが,1971 年,48 歳の時に,プロデューサーの Don Schlitten に請われて,ドイツの MPS レーベルにLP2枚分の録音をする。ほぼ,10 年ぶりのことだった。しかし,それだけで,再びジャズ・ファンの前から姿を消した。

死後出されたアルバムでみると,1974 年頃からは,サンフランシスコのジャズ・クラブ,「Keystone Korner」 には,度々出演するようになっていたようだ。

そして,1977 年 12 月,54 歳になっていた彼は,Galaxy レーベルへ2枚のアルバムを録音。さらに,翌 1978 年には,Muse レーベルに2枚。そして,その夏,LIVE UNDER THE SKY '78 に出演するために,初来日を果たす。

ディスコグラフィーでいうと,1984 年 4 月 23 日に 61 歳の誕生日の 1 ヶ月前に亡くなるまでの,生前に発売されたアルバムは,この Galaxy レーベルへの7枚以降では,1980 年に2度目の来日を果たした時に録音した2枚と 1982 年にやはり日本のレーベル Baystate に録音した1枚だけで,それ以外の Keystone Koner でのライブ盤は,死後発表されたものばかりである。

そうして考えると,Galaxy 時代は,死の4年前,最後に燃え盛った時代だったといえるかもしれない。

この “Stepping Out” というアルバム,Photographs & Art Direction - Tadayuki Naitoh,Design - Yoko Nakanishi とあるように,日本人が関わっている。

それにしても・・・このジャケット,4年後の死を暗示しているような,寂寥感を感じるのは,私だけなのだろうか。

それとも,言葉では語ることのできないことを,「後姿」 は伝えてくれるのだろうか。

(2017. 8. 6.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

アルバム・ジャケットの多くは,やはりミュージシャン自身が多い。演奏している姿もあれば,楽器を手にちょっと気取ったポーズのポートレイトもある。グループの仲間との集合写真も少なくない。

そうした写真の中には,屋外でスナップ写真のようなものや風景と演奏する姿を重ね合わせたようなものある。

今回は,ジャケットの中に切り取られた風景,場所に注目してみたい。

多くは,録音スタジオの近くの場所なんだろうが,はっきりした場所はわからない。地元の人にはわかるんだろうが,これまでに一度しか日本から出たことがない私には,それがどこなのかほとんどわからない。

近くの風景ではなく,アルバム・タイトルに因んだ写真が使われることもある。カメラマンが新たに撮影しに出かけたのか,もともと撮影してあった中から選び出したのか,それはわからない。

また,資料写真のようなものが使われていることもありそうだ。

いずれにせよ,風景の入ったアルバム・ジャケットは多く,そこに注目するのも面白い。

そんな中で,割と多いと思うのは,橋をあしらったアルバムだ。

Jim Rotondi “Dark Blue” (Smoke Sessions) もそんな一枚。ニュー・ヨークでの録音だから,当然,ニュー・ヨークの橋だろう。なんという橋なのかはわからない。

写真は,John Abbott,デザインは,プロデューサーとアシスタント・プロデューサーの2人である Damon Smith と Paul Stache。

ニュー・ヨークは,ハドソン川の河口にあり,マンハッタン,スタテンアイランド,ロングアイランドという3つの島が大部分を占める。それだけに,橋も多く架けられているから,摩天楼とともに,被写体になりやすいのだろう。

それに,橋というのは,構造物としても興味深い。武骨な鉄骨や太いワイヤーなどを組み合わせ,実に強靭な建造物であるにもかかわらず,いや,それだからこそか,その遠景は,意外に優美な姿であり,また,近づいて細部を見ると,力強さとそれを裏打ちする幾何学的な計算されつくしたような美しさを見せる。

吊橋の美しさは,また格別だ。メイン・ケーブルの優雅な曲線,そこから等間隔に伸びて橋桁を支えるハンガー・ロープ。直線と曲線の組み合わせの妙とでも言えばいいだろうか。

“Bryan Lynch meets Bill Charlap” (Sharp Nine) のジャケットの橋も,ニュー・ヨークに架かる橋。きっと,ニュー・ヨークっ子なら,誰でも知っている橋なのだろう。

Noah Friedman-Rudovsky の写真。グラフィック・デザインは,Judy Lamirand,Parallel Design。

川面に映る橋・・・それもまた,風情がある。

Eric Alexander “Second Impression” (High Note)。水面の揺らぎに震える橋の影も,こうして見るとなかなかいいもんだ。

写真は,Porcar Cano (portraits),Keiji Obata (cityscape) とあるから,橋の写真は,Keiji Obata だろう。デザインは,Keiji Obata and Peter Muller, Littlefield & Company とある。

ちなみに,この Keiji Obata さんは,京都生まれのデザイナー。ジャズ関係だけでも,数多くのアルバムのデザインや写真を手がけている。

橋のジャケット・・・まだまだ,ある。それだけで,1回分出来そうだが,これくらいで止めておこう。

橋と並んで目につくのが,一直線に伸びた道だ。

「すべての道はローマに通ず」 と言うまでもなく,道がなければ,町は生まれない。生活も送れない。だから,経済活動,軍事活動・・・いろんな意味で,道が整備されてきた。

それにしても,右のジャケットの道,どこまでも直線的に続いている。

Phil DeGreg Trio “Down The Middle” (Prevenient)。ノース・ハリウッドで録音されたものだから,これは,カリフォルニアから中西部に向かう道なのだろうか。

art direction & design は,Evan Sharfe とある。

左右は,広い牧草地だろうか,なにかの畑だろうか。とにもかくにも,ずっと先の山々まで,建物もなく,電灯もなく,ひたすら道がまっすぐ続く。対向車がくる気配さえない。夜になれば,真の闇の中に沈み込むのだろう。ヘッド・ライトだけが頼りのドライブが続くわけだ・・・

やはり,アメリカという国,広いと思わざるを得ない。

Don Friedman Trio “Straight Ahead” (No Coast) もまっすぐな道。

こちらは,電信柱が並んでいるから,町外れの道か。隣町まで,最短距離でつなぐ道なのだろう。録音は,ニュー・ジャージー州リヴァー・エッジのスタジオ。地図で見るとニュー・ヨークにも近く,ジャズではおなじみの Rudy Van Gelder スタジオのあるハッケンサックのすぐ北側だ。それほど,田舎とは思えないから,このジャケットの道は,もっと離れた場所だろう。

写真は,Jonathan Kutler,デザインは,プロデューサーの Mark Ferrante。

それにしても,だ。これだけまっすぐな道,日本には,そうそうないだろう。あるとすれば,北海道か。

しかし,あまりにも道路が直線で続くと,事故が起きやすいといわれる。ハンドル操作もほとんどしなくていいし,速度も出し易いからだろう。

直線の続く高速道路として有名なのは,ドイツのアウト・バーンだ。

アウト・バーンの計画自体は,かなり古くからあったようだが,なかなか実現できなかった。そんな計画を,第一次大戦のあと,国威発揚,経済立て直し,失業者対策などといった意味あいもあって,実現させるべく動いたのが,ヒトラーだった。彼一流の大風呂敷というか,目くらましだったかも。

もっとも,現在のヨーロッパの高速道路網の出発点ではあった。

アウト・バーンというと,速度無制限の直線高速道路というイメージがあるが,実際には,速度無制限区域もあるが,場所によっては制限速度の決められている区間もある。また,基本的には,直線道路ではあるが,世界で初めてクロソイド曲線を用いたカーブもあるということだ。

クロソイド曲線とは・・・これは,けっこう説明が難しそうで,私の手には負えないので,みなさんで調べていただこう。なんにせよ,直線ではなく,曲線,カーブである。

日本でこの曲線を意識して用いられたのは,昭和30年代末に開通した東名高速道路だった。当初,日本の技術者は,山を削り,トンネルを掘り,谷には橋脚を作って,出来るだけ一直線の弾丸道路を作ろうとしたという。それに異を唱えたのが,ドイツから招聘した技術者 クサヘル・ドルシュ。彼は,アウト・バーンの建設に携わったフリッツ・ドットの弟子でもあった。

そういうドイツの技術者の進言もあり,クロソイド曲線を用いたカーブのある道路建設がはじまったという。それは,一つには,建設費用を抑えるため,そして,事故を少しでも減らすためでもあったが,道路の美しさを求めたためとも言われている。

そんな話を,昔,中島みゆきの歌がテーマ・ソングだったテレビ番組で見たことがあるような気がする。

橋や道路のジャケットは,もういいか・・・

ここからは,世界のいろいろな場所を見ていこう。

アウト・バーンの話が出たから,まずは,ドイツ。

右のジャケット写真は,Jim Hall “It's Nice To Be With You” (MPS) 。“Jim Hall In Berlin” としても知られるアルバムだ。

Jim Hall といえば易満妙さんのHP 「JIM HALL Maniacs」 を忘れることはできない。その中から,「JH リーダーアルバム2,3作目」 というページを開いてみた。

一部を引用すると・・・

1作目のりーダーアルバムJazz Guiter (1957)から、約12年ぶりに2枚目のアルバムが発売された。 1969年ということで、J.Hの1960年代(30歳~40歳)の最後にあたる年であった。

It's Nice To Be With You/Jim Hall In Berlin (MPS 1969)

1960年代の前半は、Sony Rollins(1961-1962),Art Farmer (1962-64),Paul Desmond (1959-65)や その他のギグ、レコーディングをこなし、ハード・バッパーでない身の施しを見せてくれた。但し、 一時体調を崩したが回復し、結婚後NYに定住、テレビのオーケストラの仕事をやりながら、 スポットの仕事もこなしていた。その、スポット仕事のなかに”ベルリン・ジャズ・フェスティバル” への出演があった。その際、ドイツのジャズ評論家Joacim E. Berendt氏に気に入られ、この2枚目の アルバムが氏のプロデュースによって、作成された。

・・・と,あって,なんとこのアルバムがリーダー作としては,2枚目だという。

このアルバム,そういうわけで,ベルリンで録音されたもの。だから,ジャケットに写っているお店もベルリン・・・当時だから,西ベルリン市内だろう。どこかの公園の中なのかもしれない。

Jim Hall といっしょにいる少女は,彼の愛娘,デボラさんであるとのこと。このアルバムには,彼女に捧げた 《Young One, For Debra》 という曲も演奏されている。この 1969 年当時,彼女は13歳。ちなみに,Jim Hall は,1930 年 12 月 4 日生まれだから・・・ま,歳のことはいいか。

私の持ってるアルバムは,シングル・ジャケットの日本盤 (テイチク盤)。ジャケットはご覧の通りで,裏面は,トリオのそれぞれの写真がレイアウトされているだけで,メンバーの名前も曲名すらない。

ただ中に,一枚ライナー・ノートが入っていて,そこに,メンバーや曲名,プロデューサーのヨアヒム・E・ベーレントの 「ジム・ホールへの手紙」 という一文が,油井正一さんの翻訳で収録されており,さらに,油井さんの解説が書かれている。もともとは,ダブル・ジャケットだったのかな?

で,デザイナーと写真家の名前もあった。Fotos: Jutta Matthess,Design: Heinz Bahr。

このあたりの配慮は,油井さんが日本盤制作に関わっていたからか。

Jim Hall 盤は,ベルリン・ジャズ・フェスティヴァルに参加するために渡独した際に,スタジオ録音されたアルバムだった。

ヨーロッパでのジャズ・フェスティヴァルといえば,スイスのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルを忘れることはできない。次の2枚は,そのフェスティヴァルでのライブ盤だ。

最初は,ジャズ・ファンならこのジャケットを見たことがない,という人はいないだろう。「お城のエバンス」 と呼ばれている Bill Evans “At The Montreux Jazz Festival” (verve) だ。

Eddie Gomez(b), Jack DeJohnette(ds) とのトリオで,1968 年に出演した時のライブだ。

写真は,Gene Lees の撮影したもの。

ジャケットの 「お城」 は。レマン湖の畔に建つ古城 「シヨン城 (Château de Chillon)」。

モントルーという場所は,イタリアからドイツやフランスへ抜ける要衝に位置していたことから,古くから砦が造られた場所であったらしい。12 世紀の中頃,サヴォイア伯がこの地に築いたのが 「シヨン城」 だという。

現在では,多くの観光客が訪れるらしい。

次のイラストのジャケットは,Herb Ellis “Herb Ellis At Montreux : Summer 1979” (Concord Jazz)。

A 面は,Ross Tompkins(p), Ray Brown(b), Jake Hanna(ds) というカルテット,B 面は,Michael Moore(b), Jeff Hamilton(ds) とのトリオでの演奏になっている。

ちなみに,イラストは,Tessie Dong がモントルーの街を描いたもので,手前右下の黄色い建物は,「シヨン城」 ではないかと思う。

ところで,この 1970 年代末頃,ちょっとしたジャズ・ギター・ブームがあって,Herb Ellis もそうだが,Barney Kessel,Kenny Burrell,Joe Pass などのベテランが,表舞台に戻ってきた時代だといえようか。

70 年代末頃から 80 年代の 10 年間は,今から思うと,モダン・ジャズが大復活した時代だった。Art Blakey が Jazz Messengers で,驚くような若手を次々に起用し,その中から,Wynton Marsalis をはじめとする 「新伝承派」 といわれた有望な若手がジャズ・シーンに旋風を巻き起こした。

Art Blakey だけではなく,Hank Jones ら大ベテランも,The Great Jazz Trio などで,復活ブレイクしたものだ。

我が国でも,今では信じられないくらいのジャズ・ブームだった。夏の野外でのジャズ・フェスティヴァルは,どのフェスも超満員の盛況ぶりだったし,その模様が,テレビで録画中継されたりもしていた。おまけに,Ron Carter や Herbie Hancock らが,テレビ・コマーシャルに起用されるほどだったのだ。

本当に,信じられないくらいだった・・・

ヨーロッパをもう少し回ってみよう。

これも有名なジャケットかもしれない。Duke Jordan “Flight To Denmark” (Steeple Chase)。1973 年 11 月 25 日と 12 月 2 日の録音。

真冬の雪道に佇む Duke Jordan の姿が印象的だ。写真は,Jørgen Bo,デザインは,Lissa Winther とある。デザインの Lissa Winther,ひょっとしたら Steeple Chase の創設者 Niels Winther の関係者かな。あるいは,奥方?

もう一枚,このアルバムのジャケット裏の写真をお目にかけよう。

左から,Ed Thigpen,Nils Winther,Mads Vinding,Duke Jordan という面々。

今では,デンマーク・ジャズ界の重鎮ともいえる Mads Vinding の若々しく,初々しい姿。1948 年 12 月 7 日生まれのだから,この時,25 歳ということになる。そんな彼も,今はもう 70 近いか・・・

こういうところにも,歴史の瞬間を切り取る写真の本領がある。そんな若かりし頃の姿を見たくないと思っても,仕方がない。見たいと思うのなら,なんとかして残しておかなければならない。

写真の素晴らしさ,怖さは,どう使われるか・・・にかかっている。現代に限らず,昔から,写真は,真実をありのままに伝えるはずだ,という思い込みから,加工され,事実ではないモノを作り上げられて,プロパガンダに利用されたこともある。

逆に,そのままの情景を映し出すだけに,それもまた,利用された。

あるいは,切り取られた情景を発表することを抑圧され,長年,隠し続けられた例もある。・・・長崎の被爆直後の 「浦上天主堂」 の廃墟となった写真や映像は,それが教会を破壊した証拠であるが為に,キリスト教徒へは見せてはいけない,ということから,封印されたという話を耳にしたことがあるように思う。私の記憶違いでなければ・・・

誰もが手軽に写真を撮影できる現代,しかも驚くほど簡単に修正・加工でき,気軽に不特定多数の人が見ることができるようにネット上に流すことが可能になった。その功罪について,もう一度,考えるべきなのかもしれない。

Eddie Gomez Trio “Palermo” (Jazz Eyes) のジャケットの上半分は,アルバム・タイトルどおりイタリアのパレルモの風景だろう。少し小さくてわかりにくいが,まさにイタリアらしい町並みだ。

写真を撮影したのは,Domenico Aronica。彼のHPもあり,多くの写真があるが,その中に,パレルモを撮影した写真もある。

パレルモは,シチリア島北部の街で,現在は,シチリア州の州都となっている。

もともとは,古代,フェニキア人によって開かれた港町として栄えが,その後,ローマに支配されたり,イスラムに支配されたり,ノルマン人に支配されたり,フランスやスペインに征服されるなどという歴史を刻んできたという。

ヨーロッパを巡っているのだから,やはりフランスは花の都 パリを訪れなければ。

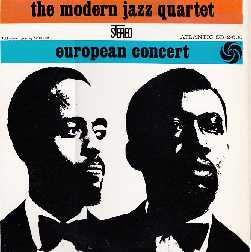

ジャケットは,もちろん The Modern Jazz Quartet “Concorde” (Pewstige) だ。

カバー・デザインは,Bob Parent,カバー・写真は,Courtesy of French Government Tourist Bureau とある。フランス観光局の許可を得たものということか。

このアルバム,Milt Jackson,John Lewis,Percy Heath,Connie Kay という不動のメンバーになった最初のアルバムだ。

それにしても,MJQ は,室内楽を思わせる John Lewis と ブルースの塊のような Milt Jackson という対極の個性が,ぶつかり合いながらも,不思議に融合した,稀有なグループだった。ハード・バップ,ファンキー全盛の時代に,なんともクールな存在だったといえようか。忘れ得ないグループのひとつだろう。

ところで,エジプトのルクソール宮殿から持ち込まれたオベリスクを中心に据えた 「コンコルド広場」 は,パリの名所のひとつである。1755 年に設計され,当初は,ルイ 15 世の騎馬像が置かれ,「ルイ 15 世広場」 と呼ばれていたというが,フランス革命の際に騎馬像は取り払われ,「革命広場」 と呼ぶようになった。そして,1793 年には,この広場で,ルイ 16 世やマリー・アントワネットの処刑が行われている。

広場の中央に立つオベリスクは,エジプトのルクソール宮殿に立っていた一対のオベリスクの片方で,1826 年にフランスに贈られ,1833 年に現在地に立てられた。

このオベリスクには,ラムセス 2 世を称えるヒエログリフが刻まれているという。

フランスといえば,やはりエッフェル塔だろう。そのエッフェル塔を中央に配置したモノクロのジャケットは,Bill Carrothers “I Love Paris” (Pirouet)。

Nicolas Thys(b), Dré Pallemaerts(ds) とのトリオで,スタンダードを演奏する。スタンダードといっても,全9曲のうち,よく知られているのは,《Stars Fell On Alabama》,《I Love Paris》,《It's A Blue World》 くらいか。

Bill Carrothers は,ミネアポリス出身のアメリカ人だが,私は,このアルバムくらいしか知らない。

アルバム・タイトルは,“I Love Paris” で,ジャケットもエッフェル塔だが,録音されたのはミュンヘン。ま,そういうこともある。

デザインと写真は,Konstantin Kern という人。

今さら,エッフェル塔について説明することもないだろうが,ご存知のように,1889 年のフランス革命 100 周年を記念して開催されることになった 「パリ万国博覧会」 に合わせて建設された,高さ 324 m の,完成当時では,世界一高い建造物だった。

ちなみに,大阪の初代の通天閣は,凱旋門の上にエッフェル塔を乗せたようなデザインだった。

ここらでヨーロッパを離れ,大西洋を越えて,新大陸に戻ろう。ジャズの本場,アメリカ合衆国に戻る前に,まずは,メキシコに立ち寄ってみる。

富士山によく似た山がジャケットを飾るのは,Eddie Gomez Trio “Live In Mexico City” (Jazzling) だ。

Steffan Karlsson(p), Rodrigo Villanueva(ds) とのトリオで,2009 年にライブ録音されたアルバム。Steffan Karlsson は,上に紹介した “Palermo” でもピアノを弾いていた。

このトリオ,ピアニストはスウェーデン,ドラマーはメキシコ・シティー,Eddie Gomez もプエルトリコで,と生まれた国が3人とも違う。現在は,みなアメリカ在住だが・・・

ところで,ジャケット写真のカメラマンやデザイナーの名前はわからない。Special thanks として,9 名の名前とライブ会場であった Papabeto Jazz Bistro の staff が挙げられているが,その中にデザイナーも入っているのだろうか?

写真の山は,ポポカテペトル山という高さ 5426 m の活火山。メキシコシティーからは,70 km ほどの距離にあり,最近でも,毎年のように噴火を続けているようだ。

ジャケット裏面には,ポポカテペトル山の北側に並ぶ イスタシワトル山 5286 m が写っている。メキシコ国内での,2番目,3番目という高山だ。

では,アメリカ合衆国に戻ろう。メキシコからなら,南部や中西部へ入るのが道順かもしれないが,やはりニューヨークへ行こう。

ヴァイブの Steve Hobbs のアルバム “Vibes, Straight Up” (Challenge) だ。

はっきりしないが,ジャケット右上奥の影のような彫像・・・片腕を高々と挙げた姿は,「自由の女神」 に間違いないだろう。

Marcel van den Broek の写真とデザイン。

Steve Hobbs というヴァイビスト,中の写真 (その写真は,Bright Knoop の撮影) を見ると,かなり若そうに見える。しかし,彼自身が友だちやファン,批評家,ディスク・ジョッキーその他の人々にあてたメッセージの中に,こんな一節がある。

・・・I was born and raised in Raleigh. I left when I was 18 and came back when I was 32 in 1988.・・・

要するに,ローリー市 (ノースカロライナ州) で生まれ育ち,18 歳の時にそこを離れたが,32 歳,1988 年に戻ってきた・・・というわけだから,1956 年生まれということになるではないか。つまり,55 年生まれの私と一つしか違わないってことだ。録音が 2009 年だから,10 年近く前とはいえ,写真を見る限り,信じられない気がするが・・・

信じられない思いのまま,一気に西海岸まで飛んでしまおう。古いアルバムを2枚続けて,気分を変えることにしよう。

市内を走るケーブル・カーといえば,もちろん,サン・フランシスコ。当地で録音されたのが,Thelonious Monk “Thelonious Alone In San Francisco” (Riverside)。

写真は,名カメラマンの William Claxton,デザインは,Paul Bacon, Ken Braren, Harris Lewine。

Riverside のオーナー Orrin Keepnews は,Thelonious Monk をかっていたようで,“Blliant Corners” や “Monk's Music” など,数多くのアルバムを出している。12 インチLPシリーズの第1作も Monk の “Plays Duke Ellington” だった。

サン・フランシスコのケーブル・カーは,道路にある溝の中をケーブルが一定速度で動いており,そのケーブルを,車両に付いている装置で掴んだり離したりして動くもの。1873 年に開業したというから,150 年近い歴史をもつ。

1回乗車するのに,現在では,一律7ドルという。少々お高いので,今では市民の足というより,観光施設と言った方がいいようだ。もっとも,飛び乗ったり,飛び降りたりもできるので,案外,無賃乗車も多いのでないかとも思うが,実際のところ,どうなんだろう。

太平洋を渡りたいので,海に出よう。そうは言っても,この海岸からじゃ,船は出せそうにない。

Erroll Garner “Concert By The Sea” (Columbia) 。1955 年 9 月 19 日に,カリフォルニア州の Carmel-by-the-Sea というところにある Sunset School で録音されたもの。ただし,このスクールは,現在は,Sunset Art Center になっているらしい。

ジャケット写真は,Art Kane の撮影したもの。

Carmel-by-the-Sea ってなんだ,と疑問に思わなかっただろうか。実は,この Carmel-by-the-Sea で一つの地名,街の名前である。略して,Carmel。人口 4000 人あまりの小さな街で,記憶してらっしゃる方もいるかと思うが,あの Clint Eastwood が市長を勤めたこともある (1986~1988 年)。

というわけで,アルバム・タイトルの意味もわかったというもの。単に,海のそばでのコンサートという意味ではなかったのだ。

一息に太平洋を越え,日本に降り立つ。

Elvin Jones / Takehisa Tanaka “When I Was At Aso-Mountain” (enja)。

2014 年 12 月 28 日に,惜しくも亡くなられた,田中武久さんの世界デビュー盤だ。1990 年 12 月 10,11 日にニューヨークで録音されたもの。

田中さんは,大阪の道頓堀にあった 「St.James」 というジャズ・クラブのオーナー・ピアニストだった。

アルバムは,このアルバムを含めて4枚発表されただけ。CDを作ることにはこだわりがなく,毎日,ライブをこなされていて,本当に,ジャズを演奏することがお好きだったんだろうと思う。私も,何度か,生で,ソロ,トリオ,トランペットとのカルテット,歌手の伴奏で,といろんなフォーマットで演奏を楽しんだことがありました。隠れた名ピアニストだったと,今でも信じています。

ジャケット写真は,Matthias Winckelmann。Matthias Winckelmann は,Horst Weber とともに enja レーベルを創設した人物だ。

このアルバム,数年前に,廉価盤で再発されたので,お持ちの方もいらっしゃるかもしれない。

ジャケット写真には,鳥居が写っているから,これは,阿蘇神社なのか,それとも別の神社か・・・この写真だけでは,私には判断できない。

阿蘇神社といえば,2016 年 4 月の,2度も震度7を記録した 「熊本地震」 で大きな被害を受けた。

地震は,震度7のあとも,震度6,震度5の地震が続き,被害は,広い範囲に及んだものである。死者は,地震での直接死と関連市を合わせて 200 人以上,負傷者は,2700 人を超え,避難した人は 18 人をはるかに超える。

建物の倒壊,土砂災害など,その被害は計りしれない。今なお,復興への道は遠いようです。

「万里の長城」 ・・・中国だ。

アルバムは,Kenny Garrett “Beyond The Wall” (nonesuch)。

Kenny Garrett(as) の他,Bobby Hutcherson(vib), Pharoah Sanders8ts), Mulgrew Miller(p), Robert Hurst(b), Brian Blade(ds) の他に,曲によっては,ヴォーカル,パーカッション,チェロなど多数参加している。

Mark Anderson の写真,Doyle Partners のデザイン。

「万里の長城」 は,紀元前 210 年頃の 「秦} の時代から,14 ~ 17 世紀の 「明」 の時代まで,断続的に建設が続けられたという。現在残っているもののほとんどは 「明」 時代のものらしいが,6300 km 近くが現存するという。

一時期,「宇宙から肉眼で見える唯一の人口建造物だ」 と中国の教科書に掲載されたこともあるが,中国の初の有人宇宙飛行であった 「神舟 5 号」 の宇宙飛行士が,「肉眼では確認できなかった」,と報告したため,今では,正式に削除されているという。

さて,少し長くなってしまったので,そろそろおしまいにしよう。

最後のアルバムは,Antonio Carlos Jobim “Wave” (CTI) だ。

キリンのジャケット・・・生息地は,アフリカだから,この写真もアフリカだろう・・・まさか,どこかの国のサファリ・パークなのだろうか・・・

カヴァー写真は Pete Turner,アルバム・デザインは Sam Antupit と記されている。

Pete Turner のHPがあったので見たところ,ジャケットとよく似たキリンの写真があった。たぶん,同じキリンではないだろうか。色は違って,赤と紫が強調されているが,手法は同じといっていい。その他の写真の中には,アフリカで撮影された写真もあった。まず,ジャケット写真もアフリカなのだろう。

ジャズを生み出したアメリカの黒人たち,ほとんどが西アフリカから奴隷として運ばれたという。今,地中海を渡る難民の方々も,実に悲惨な状況で船に詰め込まれているが,奴隷として捕らわれた人々は,まさに積荷として,船底の倉庫に詰め込まれ,広い大西洋を何日もかけて運ばれた。そう,連れてこられたというのではなく,まさにモノのように運ばれたのだ・・・。そうして,運ばれた先で待っていた生活・・・

今やジャズは,アメリカだけのものではなく,世界の音楽の一つになった。

しかし,その奥底には,アフリカからアメリカへの過酷で悲惨な航海と奴隷として強制された労働と差別の歴史が流れていることも忘れないようにすべきかもしれない。特に,リンカーン大統領以来,差別と闘ってきた 「自由」 だったアメリカに,今また,白人至上主義が,頭をもたげようとしているのだから。

ジャズが,これだけ世界中に広がったのだから,たとえ 「ジャズの歴史」 を忘れたとしても,その音楽に乗せて,言葉の壁や人種の違いや文化の違いなどを超え,お互いに楽しみながら,共感しあうこと,理解しあうことを深めていけばいいのだろう。

(2017. 8.17.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

めだかのがっこうは かわのなか

そっとのぞいてみてごらん

そっとのぞいてみてごらん

みんなでおゆうぎしているよ

誰でも知っている 『めだかの学校』 だ。作詞は,茶木 滋,作曲は,中田喜直。

ただ,こういう風景も少なくなってきた。そもそも,メダカ自体が減ってしまい,絶滅危惧種に指定されているほどだ。

それに,『めだかの学校』 もそうだが,こういった昔からの童謡や小学唱歌なども,今では,歌われることが少なくなってきている。そのうち忘れられていくのかもしれない・・・

ところで,歌詞の中に出てくる 「のぞく」 という言葉。我が家にある 『第五版 広辞苑』 で調べてみた。

のぞ・く 【覗く・覘く・臨く】 一 [他五] ① 間を隔てる障害をとりのけて見る。小さなすきまや穴などを通して様子をうかがう。かいまみる。 (中略) ② わずかに一部分だけを見る、または、知る。 (中略) ③ 高い所からからだをのりだして見おろす。 (以下略)

別に調べることもなかったが,念のために確認してみた。

今回は,このことを踏まえて,アルバム・ジャケットを見ていこう。

“Duke Ellington & John Coltrane” (Impulse) は,言わずとしれた名盤であり,人気盤でもあった。とりわけ,冒頭の 《In A Sentimental Mood》 は絶品だし,次の 《Take The Coltrane》 は,今なお,時々,取り上げられる曲である。

しかし,「覗く」 とどう関係しているか・・・ほら,なんか丸い穴から,先生とレッスンを受けている生徒を覗いているみたいなジャケットじゃないですか。

そういうデザインで,実際に覗いているわけじゃない。デザインしたのは,FLYNN / VICEROY,写真は,BOB GHIRALDINI と記載されている。

録音された 1962 年 9 月時点で,Duke Ellington は 62 歳。もうすでにレジェンドの一人だ。一方,John Cotrane は,36。まさに,脂の乗り切った時代で,ジャズ界を牽引するスターだった。とりわけ,1960 年代は,Coltrane の時代と言ってもいいくらいで,誰もが彼を研究し,追随した感がある。

そんな二人の共演・・・いろいろなエピソードも伝えられているが,このジャケットが,すべてを物語っているような気がする。

黄色の薄いカーテン越しにこちらを覗いている Bill Evans。Scott LaFaro,Paul Motian との黄金のトリオのアルバム “Explorations” (Riverside)。

カヴァー・デザインは Ken Deardoff とある。写真も彼の撮影か。というのも,Back-linner photograph は,Steve Schapiro とわざわざ記載されているので,表は,Steve Schapiro ではないということだ。

この Bill Evans,カーテン越しに彼が覗いているのか,それとも,こちらから彼を覗いている・・・彼にしてみれば,覗かれているのか,どちらともとれなくはない。

どういう状況なのか,それがはっきりわからないので,この一瞬だけではよくわからない。

“Easy Like - Barney Kessel, Vol.1” (Contemporary) は,おそらく天井からぶら下げられたカーテン・・・というより,ひも状のものか,その陰から,Barney Kessel が覗いている。

写真は,おなじみの William Claxton,カヴァー・デザインは,Guidi / Tri-Art。

上の Bill Evans 盤は,覗いているのか,覗かれているのか,どちらとも取れるが,こちらは,間違いなく,Barney Kessel が半分隠れるようにしながらも,覗いている。どうしてそう思うのだろう・・・どちらも視線は,こちらをしっかり向いている。あえて言うなら,身体の向きが違うからだろうか。

同じ Barney Kessel でも,こちらは,覗かれている。第一,彼自身の顔は見えないのだから,彼が覗くことはできない。

この “Barney Kessel Plays Standards” (Contemporary) の写真とデザインは,先ほどと同じく William Claxton と Guidi / Tri-Art だ。

こうした写真を見て,覗いていると見るか,覗かれていると見るかは,見る者の判断で決まる。

別に 「覗く」,「覗かれる」 に関わらず,その場その場の状況判断は,その瞬間,目で見た情報の中から,それまでの自分の経験に照らし合わせて,どういう状況なのかを瞬時に判断している。もちろん,日常生活の中では,一瞬だけのことではないから,一瞬一瞬のその判断の積み重ねをしながら,正しいものに修正していっているのだろう。

物陰から,人がこちらを見ている・・・その人が,知っている人か,知らない人かというだけで,判断が変わってくるだろう。一瞬に捉える際に,「知っている」,「知らない」 ということで,情報量が格段に変わってくるからだ。

そうして,私たちは,概ね正しい判断を続けていると思われる。ただし,「概ね」 だろうけど・・・

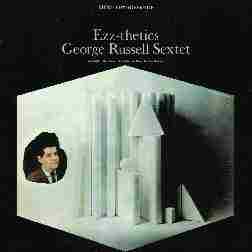

ところで,最初の “Duke Elligton & John Coltrane” を,「穴から・・・覗いているみたい」 と書いた。この George Russell “Ezz-thetics” (Riverside) は,まさしく,穴からこちらを覗いている。

写真は,Donald Silverstein。

買ったもののあんまり聴かないレコードというのはあるもので,このアルバムなど最たるものだ。その頃,興味のあった Eric Dolphy が参加していて,《Nardis》 や 《'Round Midnight》 を演奏しているというので,1983 年 10 月 18 日に買ったものだが,今日までのおよそ 25 年間で,さていったい何度聴いただろう。記憶にないぐらいだから,片手で十分指が折れるに違いない。

それはともかく,このジャケット,穴の開いた白い六角形の前に,白い棒状のものと三角のものなどを積み,並べたオブジェがある。

よく見ていると,後ろの六角形は,白い立方体のこちら側にあるはずの二面と上面を取ったものだと見える。その立体の底面の上に手前のオブジェが載っている。オブジェの影を見れば,そう判断しても間違いではないだろう。

そもそも,二次元の写真に立体を感じるのは,これまでの経験からだ。

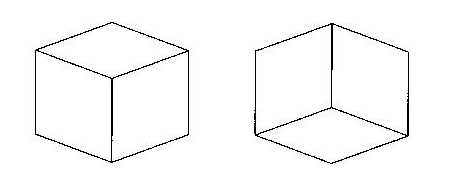

右に下手な図を作図してみた。少々歪だが,なんとか,立方体に見えるだろうか。

この2つの図がどう見えるか。左側のは,斜め上から見下ろしたところ,右側のは,斜め下から見上げたところ,と見えるだろうか。それとも,右側のは,George Russell のジャケットと同じように,立方体の手前側の2面と上面を取り去って,立方体の内側が見えていると感じられるか・・・つまり,真ん中の頂点が,手間にあると見えるか,奥にあると見えるか・・・いかがでしょう。

上のジャケットでは,オブジェがあるので,どうしたって下から見上げた・・・とは見えないが,それがなければ,このように二通りに見える。

もっと単純なのが,左の図形・・・「ミューラー・リヤー (Müller-Lyer) の錯視」 と呼ばれているもの。斜線の間の直線の長さが違って見える。だが,実は同じ長さだ。有名なので,見たことがないという人はいないだろう。

こうした 「錯視」 は,数多く発表されている。ことほど左様に,人間の目は,あてにならないということだ。

「錯視」 については,立命館大学の北岡明佳先生の HP が詳しく,また,見ていても飽きない。

テレビでも紹介された立体的な錯覚,錯視を発表・研究されている明治大学の杉原 厚吉先生の HP も楽しく興味深い。

「錯視」 を巧みに利用した画家,マウリッツ・エッシャー (Maurits Cornelis Escher) の絵画作品は,実に,不思議で,興味が尽きないし,単なる驚きだけではなく,大きく言えば,世界観まで考えさせられる。

実際,彼の描いた作品が,理論物理学者に 「宇宙」 についてのインスピレーションを与えている,という話を耳にしたさえある。

おっと,横道に逸れすぎた。アルバム・ジャケットの話だった。

「錯視」 に関係したアルバムといえば,Bill Evans “Interplay” (Riverside) には,「ルビンの壺」 が使われているが,もういいか。

元のテーマに戻ろう。「覗く」,「覗かれる」 だった・・・。

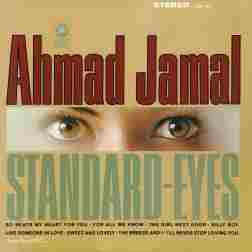

最初の方で,『広辞苑』 から 「小さなすきまや穴などを通して様子をうかがう」 という説明を引用した。右のアルバム,文字列と文字列の隙間から,こちらを覗く女性の目。

Ahmad Jamal “Standard-Eyes” (Cadet) だ。Ahmad Jamal(p), Israel Crosby(b), Vernell Fournier(ds) というトリオでのライブを収録したアルバムで,3つのライブからなり,シカゴの Pershing Lounge でのライブ・・・これは名高い“Butu Not For Me” と同じ時だ。2つ目は,サン・フランシスコの Blackhawk でのライブで,これも “At The Blackhawk” というアルバムと同じ時の演奏。3つ目は,シカゴの Alhambra でのライブで,そこは,Jamal 自身がオーナーだったらしい。

デザインと写真は,Don S.Bronstein。

この頃の Jamal Trio は,なんといっても,Miles Davis も認めたという独特の 「間」 がトレード・マークだった。ソロの途中で,ピアノが途絶え,ベースとドラムスだけになる瞬間が,ファンにはたまらない。Miles は,そんな 「間」 を Red Garland に求めたという伝説があるが,Red はそこまではしていない。悪い意味ではなく,Ahamd Jamal の絶妙の 「芸」 だったと思う。ただ,日本の 「ジャズ喫茶道」では,軽んじられていたというより,完全に無視・黙殺されていた。

それにしても・・・こういう目で女性に 「覗かれ」 たら,いったいどうすればいいんだろう。オトコは,困ってしまうに違いない。

Miles Davis といえば,こんなアルバムがある。ルイ・マル (Louis Malle) 監督が, ノエル・カレフ (Noel Calef) の原作を映画化した 1958 年に公開された作品,『死刑台のエレベーター』。Miles は,そのラッシュ・フィルムを見ながら,即興で音楽をつけたという。そのサウンド・トラック盤だ。アルバム・タイトルは,映画のタイトルそのもので,“Ascenseur pour l'échafaud” (Fontana)。

当時の Miles グループのレギュラー・メンバーといえば,ピアノが Red Garland から Bill Evans に変わろうとしていた頃だが,ここでは,Barney Wilen(ts), Rene Urtrger(p), Pierre Michelot(b), Kenny Clarke(ds) というフランスのメンバーとの演奏になっている。

ジャケットは,映画のワン・シーンを切り取ったものだが,映画の撮影監督は,アンリ・ドカエ (Henri Decaë) だから,彼ということにしてもいいか。ともかく,私の持っている日本盤には,カメラマンもデザイナーも記載がない。

ジャケットに写っているのは,フランスの名優 モーリス・ロネ (Maurice Ronet) だ。エレベーターに閉じ込められ,大声を出して助けを求めることができない状況の中,わずかに開いた隙間から,なんとか脱出できないかともがいているところだ。だから,これは,「覗いている」 というわけではないか。

「覗いている」 といえば,どうも男性のイメージが強いかもしれない。最近は,耳にすることもほとんどないが,「出歯亀」 なんてコトバがあった。もちろん,「こち亀」 ではない。「こち亀」 は警察官だが,「出歯亀」 の方は,明治時代の犯罪者だ。

節穴から銭湯を覗き見し,物色した湯上りの女性の帰宅する後をつけて殺してしまった男。その男のあだ名が,「出歯亀」 だったという。それから,「覗き」 する男を 「出歯亀」 と言うようになったようだ。

そういえば,「ノゾキ」 なんてコトバも今はめったに使わないか・・・アベックの多い公園では,ノゾキに注意しましょう・・・なんて,昔はよく言われたものだが,「アベック」 も 「ノゾキ」 も死語かもしれない。

そんなことはともかく,右のジャケット,「覗いている」 のは良くないが,きちんとドアが閉まっていないのも,どうか。こういうことを言うと,「覗いているのが悪いに決まっている。あなたは,女性を軽視しているんでしょ」 と問い詰められるかもしれないが。

このジャケットの状況を妄想すると・・・

ここは,場末の安い古アパート。どこもかしこも傷んでおり,階段を昇り降りすると,ギシギシと音がなる。人の手の脂でツルツルの手すりも,場所によっては,グラグラと揺れるところがあるので,用心しなければならない。昔は,エレベーターも動いていたのだが,いつの頃か動かなくなり,今では,ずっと1階に止まったままだ。

それよりも何よりも,部屋のドアがどこも歪んでしまっており,力とちょっとしたコツをつかまなければ,きちんと閉めることができなくなっている。ドアと格闘する時間がない時など,鍵をかけずにそのまま出かけることさえある。無用心ではあるが,ま,このアパートに泥棒に入るヤツなどいないだろう。逆に,このアパートから泥棒が出ないとも限らない。

オレの部屋は,3階。少し遅くなったが,晩メシに出かけようと階段を降りた。おや,このアパートには珍しい,下の階に住む彼女の部屋から光が漏れている・・・確か,近くの食堂に勤めていると聞いているが,今日は,この時間には帰って来てるんだ。早番だったのかな。

踊場を過ぎて,さらに降りてみると,部屋のドアが開いていた。ちゃんと閉まらなかったとみえる・・・そして,着替えの最中なのか,なめらかな白い裸の背中が見えた。

オレは,思わず立ち止まってしまった。ドアが開いてるぜって声をかけるべきか,知らぬ顔してこのまま出かけてしまうか,もし,彼女が気付いたらどうしたらいいのか・・・

アルバムは,Archie Shepp “True Blue” (Venus),写真は,Deauv Ille,デザインは,Taz。

左のアルバムは,イタリアのピアニスト Salvatore Bonafede の “Ortodoxa” (Red Records)。

バック・ミラーを覗き込むジャケットは,なかなか印象的だ。Art Direction は,Marco Pennisi,写真は,Pino Ninfa と書かれている。

Fabrizo Bosso(tp,flh), Rosario Giuliani(as,ss), Salvatore Bonafede(p), Pietro Ciancaglini(b), Roberto Gatto(ds) というメンバーで,まったく熱い演奏を聴かせてくれる。マカロニ・ハード・バップだ。

大学生の頃,本屋でバイトをしていた。最初は,春の入学シーズンに,近隣の中学や高校の校門前で,参考書販売のビラを配るのが仕事だった。もちろん,そんな仕事は,朝の通学時間帯と昼の下校時間帯だけなので,その間は,店内で参考書の補充をしたりしていたものだ。

大学の春休みと夏休みの期間,数年の間バイトを続けたので,最後の頃は,けっこう重宝がられ,春夏の休み期間だけでなく,「来れる時は来てくれ」,ということで,授業のない日は,ずいぶんと仕事に出かけたものだ。そのうち,本の補充や,レジのアシスタント・・・要するに,本にカバーをかけてお客に渡す仕事や,時にはレジまで任されるようになったもんだ。もちろん,通常は,お金を扱うのは,正社員の人だけなのだが,シフトの関係で,急に人手が足りない時などに限ったことではあった。

レジや本の補充をしない時は,売り場を回る。売れてしまって補充していない本はないか,と見て回りながら,お客から質問があればそれに答えたりもするが,一番は,万引きへの警戒という意味合いが大きい。ただ,そんな人手の余裕は普通はない。だから,棚と棚の間の通路を映す反射鏡を絶えずチェックするのだが (その頃は,まだ,監視カメラを設置してなかった),それでも,万引きは後をたたない。書店にとっては大問題なのだ。

ある時,補充をし終わって,店内を回っていると,不自然に棚の前でしゃがみこんでいる男の子を見つけた。高校生か大学生になったばかりか,そんな年恰好だった。片手に本を持って読んでいるように見えなくもないが,どうも不自然。ひょっとして万引きか,と,さりげなく見ていると,彼の視線は,手にした本ではなく,かといって,私ら店員や反射鏡でもない。本を持っていない方の手・・・なにか握っていて,手にした本を支えたりもしながら,時にモゾモゾ動かしている。

意図がはっきりわかったのは,少し離れた位置に立っていた女の子が,彼の近くに来て,本棚を見て本を探し始めた時だ。彼の手が,そろそろと動き,本を選ぶことに夢中になっている女の子の足元に動き出した・・・キラッと一瞬,手の中のモノが天井の照明を反射させた。小さな鏡を掌の中に隠し持っていたのだ。

あの頃は,まだ携帯電話がなかった時代。カメラといえば,小さくてもハーフ・サイズのカメラだから,掌の中に収まる大きさではない。だから,小さな鏡を利用としていたのだろう・・・

近くに来た女の子が,右のようなスカートを穿いていたわけではない。こんなスカートを穿き,しかも,スカートの中の靴下止めに,小さな拳銃・・・ベレッタでも隠していたら,それは,峰 不二子ちゃんだ。そんな彼女のスカートの中を覗こうなんてしたら,どんな目にあうことか。ルパン三世に訊いてみなくてはいけない。

Sir Roland Hanna Trio “Milano, Paris, New York - Finding John Lewis” (Venus)。サブ・タイトルにあるように,John Lewis の5曲を収録し,そこに,Milt Jackson の 《Bag's Groove》,Roland Hanna のオリジナル3曲を加えたアルバム。

ジャケット写真は,ⓒ Jeanloup Sieff / G.I.P.Tokyo. とある。デザインは,いつも通り,Taz。

ところで,さっきの本屋でバイトしていた時のハナシ。

声をかけて注意しようかとも思ったが,年齢もそれほど離れていないし,鏡を持っていることしか確認できないので,咳払いしながら,わざと足音を大きくして近づいていった。そうして,男の子の近くの棚を整理しはじめた。

さすがに,男の子は,慌てて手を引っ込め,持っていた本を棚に戻して,離れていった。

しばらくは,店内をブラブラしていたが,やがて何も買わずに店を出て行った。女の子の方は,何も気付いていなかったようだ。

Kenny Burrell with Art Blakey “On View At The Five Spot Cafe” (Blue Note) ・・・そっと様子を窺うような Kenny Burrell。007 の映画のワン・シーンのよう,とは言いすぎか。このアルバムの録音は,1959 年 8 月 25 日。『007 ドクター・ノオ (Dr. No,007 は殺しの番号) 』 が公開されたのは,1962 年のことだから,アルバム録音の後になる。

写真は Francis Wolf,デザインが Reid Miles という Blue Note のおなじみのコンビ。

キューバ危機,冷戦時代の 1960 年代の 007 映画は,それなりのリアリティーもあって,大ヒットした。第 2 作の 『007 ロシアより愛をこめて (From Russia with Love,007 危機一発) 』 は,シリーズの中でも,一,ニを争う名作だと思う。

時代は,どんどん変わっていき,アメリカ・ソ連の雪解け,さらには,1989 年 11 月のベルリンの壁の崩壊,1991 年 12 月のソ連の崩壊など,シリーズ当初には,おそらく予想もしていなかったことが立て続けに起こった。

そうした世界情勢の変化も取り入れながら,2015 年には,第 24 作となる 『007 スペクター (Spectre)』 が公開されたが,かってのような勢いは,すでにない。実は,007 ファンの一人でもある私も,第 17 作 『007 ゴールデンアイ (GoldenEye)』,第 18 作 『007 トゥモロー・ネバー・ダイ (Tomorrow Never Dies)』 くらいまでは,公開後すぐに映画館に足を運んだものだが,以後の作品は,DVD を買って見た 第 20 作 『007 ダイ・アナザー・デイ (Die Another Day)』 以外は,まったく知らない。

今や,人間が物陰からそっと覗き,窺って,世界を救う・・・ということに,リアリティーを感じなくなっているのだろう。映画を見る人の感性や映画への期待も変わり,娯楽自体が多種多様になっているのだから,今さら,007 の活躍では,どうにもならないのかもしれない。

しかし・・・密かに 「覗く」 ことがなくなることはないだろう。「好奇心」 というものがある限り,良くも悪くも,人は 「覗き」,「窺う」 ことは止めないだろう。

ただ,太平洋戦争の頃のように,近隣の人を 「窺い」,また,自分自身が 「覗かれ」 て,「非国民」 だとか,そういうことをお互いに 「監視」しあうような社会にはなって欲しくない。

あの頃だって,それを国が決めたというのではないだろうが,いや,『治安維持法』 なんてのもあったか・・・だけど,法律は知らなくても,そうしなければならないような 「空気」 が充満していた中で,ごく普通の人々が,お互いに知らず知らずの間に 「監視」 とまではいかなくても,「抑制」 しあわざるを得ない雰囲気があったのではないか。

そんな 「証拠なんて,なにもないじゃないか」,「その頃の証言だって,その人の思い込みじゃないか」 なんて言う人も増えていそうなこのごろ。「平和」 を守り,「生活」 を守るため,といいながら,じわじわと 「空気」 が作り出されているような気配がする。

「好奇心」 だけは,失いたくはない。が,「監視」 しあうような社会は,絶対にイヤだ。それを防ぐための,そうした 「空気」,「雰囲気」 を事前に,敏感に察知できるような 「好奇心」 を持ち続けたいと思う。

そろそろ,最後にしよう。

最後のアルバムは,Renee Rosnes “Written In The Rocks” (Smoke Sessions)。

はっきり言って,ちょっとこの視線はコワイ。まさか,ダンナの Bill Charlap をこんな目で見ているわけではないだろうとは思うが・・・

写真は,John Abbott,デザインは,Damon Smith,Paul Stache の二人。

こんな目で,しかも,意味ありげに薄いとはいえカーテンの陰から,恋人や配偶者に無言のまま 「覗かれ」 たら,いや,「凝視め」 られたら,どうすればいい?

もしも,隠し事でもあれば,あなたの視線は虚ろに泳ぎ,心臓はこれ以上ない速さで鼓動する。そして,何も言えず,かといって,動くことさえできない。

頭の中で,この状況を打開する方法を必死で考える。全身の血液が脳に集中し,いくつかの策を検討する。「なにか用かい?」 とさりげなく言ってみる・・・「なんだよ,その目は?」 と少しキレてみる・・・「えーっと,今日は,何かの記念日だったっけ」 と少しおどける・・・「ごめん,実は――」 と告白してしまう・・・そうしたシュミレーションの結果のリスクを推し量り続けるのだろう。

なんとも,恐ろしい状況ではないか・・・

(2017. 8.17.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

Holt Marvell が作詞し,Harry Link, Jack Strachey が作曲した 1935 年の歌に 《These Foolish Things》 というのがある。もともとは,ミュージカルに使われた曲だが,ミュージカルは忘れられ,この歌だけがスタンダード曲になった。

私の手持ちのアルバムでみても,古くは 1942 年に録音された Teddy Wilson から,一番最近のでは,2013 年録音の Bjørn Vidar Solli というギタリストのトリオでのアルバムまで,いろんなミュージシャンに演奏されている。

山口弘滋さんの 『ジャズ・ヴォーカル 名曲 / 名盤 161』 (音楽之友社, 1983) によると,

正式の原題は <These Foolish Things Remind Me Of You> というわけで、“あなたのことを思い出させるつまらないこと” すなわち <思い出のたね> というわけだ。(中略)

ここでは、思い出のたねとなっているのが何なのか。口紅のついた煙草、ロマンティックな所への航空券、隣りのアパートから流れてくる下手なピアノの音、ためらいがちな言葉、お祭り広場のきれいなブランコ。(以下,略)

他の人には,なんでもないモノが,自分にとっては忘れがたい記憶と結びついて,特別な感情を呼び起こす 「よすが」 になっていることがあるものだ。そのモノにどんな思い出があるのか,他人にはまったく理解できないので,よく聞く話ではあるが,結婚したり,同居したりした時に,勝手に処分されてしまい,ケンカのたねになってしまうことがある。

たとえば,若い頃,先輩 (実は先生だが・・・) といっしょに登った剣岳の山頂で拾った石・・・実に気持ちのいい登山で,私にとっては,忘れがたい経験であった。その時の石をずっと箪笥の中に仕舞ってあったのだが,ある時,どういうわけか,ゴミ箱の中に捨てられているのを見つけた。それを見つけた時,なんとも腹立たしく,かつ,悲しい気持ちになった。もし,気付かなければ,永久に失われてしまっただろう。その時は,黙って拾い上げ,今もパソコンのすぐそばに置いてある。その石 には,「July 28 1983 剣岳山頂」 とマジックで書いてあったし,ずっと前に,話をしたことがあったはずだ・・・が,私以外の人には,ただの石ころにすぎなくて,無駄で,邪魔で,汚らしく,捨てるべきものであったのだろう。

ただただ捨てる時間がないから,捨てるのが邪魔臭いからと溜まっていくいらないモノもある。そうしたものをそのままにしておくと,確かにどんどん捨てるべきモノが増えてしまい,ますます捨てるのが邪魔臭くなる。

そういったモノと一見同じようなモノだが,どうしても捨てられないモノがある。人それぞれなので,そこが難しい・・・

石といえば,こんなアルバム・ジャケットがある。スウェーデンのピアニスト Adam Forkelid “Cirkel” (Apart)。

カヴァー写真も,Adam Forkelid 自身の撮影したもの。

アルバムには,特に,なんの文章もないので,どういう意味合いなのか,まったくわからない。円形に並べた石に,感じるものがあったのか,なにか深い意味があるのか・・・

ご存知のように,石を環状に並べた 「環状列石」 というのがある。古代から,世界各地に残されていて,イギリスの 「ストーンヘンジ」 が最も有名だろう。

日本にも東北地方,北海道南部などに現存している。中でも,秋田県鹿角市にある 「大湯環状列石」 が一番よく知られているのではないだろうか。

この 「環状列石」 とは,どういうものなのか・・・実のところ,よくわからない。古代の宗教的な祭祀に関係した遺物であろうとは思われるが,古代の暦・天文学にも関係している施設だとか,いろいろな仮説がある。

無責任に言うなら,古代の人々が,自然と対話した遺物とでも言っておこうか。石に語りかけ,祈り,石を通して自然からの力を授かる・・・そんなことかもしれない。

若い頃,その時の恋人とのデートの最中,ふっと見つけたタンポポの綿毛。そっと摘み取って,ふーっと息を吹きかける。綿毛が舞い上がり,その様子を見ながら,恋人と視線を合わせて,にっこりと微笑む・・・そんな,暖かな春の一日がなかったろうか。

Renato Sellani “il Poeta” (abeat)。ハーモニカの Max DeAloe とのカルテットで,なんとも郷愁を誘う大好きなアルバムの一つだ。

2000 年 7 月の録音だから,もうかなり前になる。じわじわと沁みわてってくるアルバムで,時々,引っ張り出す。

写真は,David Nehren & Mario Caccia,デザインは,Marina Barbensi。

これは,ひどく個人的な私の感覚なのだが,ピアノ・ベース・ドラムスのトリオが,なんとなく 「標準」 で,言ってみれば,少し小さめのライブ・ハウスという感じ。

そこに,トランペットやサックスが入ると,途端に,もっと広い場所を感じる。広いライブ・ハウス,コンサート・ホール,場合によっては,野外ステージのような大きさ,広さをイメージする。

ギターが入ると,逆に,狭い部屋というか,すぐ身近での演奏の感覚になる。悪い意味ではないが,誤解されるのを承知で言えば,「四畳半」 的なのだ。

こういう 「広さ」 の感覚を,意識して持って聴くわけではないが,ふっとそんな感じに襲われてしまうのだ。広ければいい,というのではなくて,その広さの質まで感じるわけで,こんなに広いところなのに,なんとまあ,チャチな演奏・・・なんて思うこともある。こんな素晴らしい演奏を,この四畳半で聴けるなんて最高! と感じる時もある。

そんなふうに,アルバムによってもずいぶん違うわけで,「広さ」 だけを感じることだけでない感覚なのだ。が・・・

何度も言うが,そんなこと意識しているわけではなくて,ただ,そんな直感的な感覚が私の第一印象に影響を与えているのかもしれない。

そういう直感が,どうもうまく働かないのが,ハーモニカだ。「広さ」 とか,「四畳半」 とかという前に,直接,記憶の中にしみこんでいくのだ。楽器の種類で言えば,ギターなんかより,もっと 「四畳半」 的だと思うのだが,そこに結びつかない。どうも,ハーモニカが入っていると私の判断基準 (そんな大それたものがあるわけではないが) が他の楽器とは,「広さ」 とは無縁の,別の次元になってしまうようだ。

Herb Ellis & Joe Pass “Seven, Come Eleven” (Concord Jazz) のジャケットは,サイコロ2つ。

サイコロ2つで,“Seven, Come Eleven” とくれば,ギャンブル好きの方は,ニヤリとするのだろうか。

と言って,このジャケットを見て,「四三 (しそう) の半」 なんて言ってるようじゃ,ダメだ。だって,「7 来い,11来い」 なんて言うのは,丁半ではなくて,クラップ賭博だから。(正確には,Craps と複数形だ)

このアルバム,1973 年 7 月 29日に,Concord Summer Festival でライブ録音されたもの。Herb Ellis, Joe Pass, Ray Brown, Jake Hanna という錚々たるメンバー。

ジャケット写真は,Richard Hixson,art Direction は,Dan Buck Graphic Design。

アルバム・タイトルになっている 《Seven Come Eleven》 は,Benny Goodman と Charlie Christian の作曲。もっとも,当時は,ビッグ・バンドの親分の名前を作曲者にくっつけるということは,ごくごく普通だったようだから,実際は,Charlie Christian の曲だろう。ただ私の持ってるこのアルバムのバック・ライナーでは,Composer が Erroll Garner となっており,これは完全な間違い。

さっき,クラップ賭博と書いたが,あいにく私は,ギャンブルには疎いので,ルールを知らない。ちょっとネットで調べてみたが,結局,私には,十分理解できたとは言いがたいが,とりあえずは,最初にサイコロを振った人が,「7」 か 「11」 を出せば,その人がとにもかくにも勝ちとなるようだ。だから,「7 come 11!」 ということになる。

クラップスであれ,丁半であれ,きわめて古くからの遊びだ。クラップスは,12 世紀には,すでに中近東で遊ばれていたものが起源のよう。丁半も,江戸時代には,時代劇などでよくみるあの形になったようだから,それ以前には,成立していたものだろう。

サイコロに至っては,その起源は,もっと古く,最初は,裏表だけだったようだが,現在の六面体のサイコロでさえ,古代の遺跡から発掘されることもあるという。

今では,大人から子どもまで,サイコロを知らない人はいないだろうし,ギャンブルとしてではなく,ゲームの中で使ったことがあるだろう。その際の思い出の 「よすが」 になっていることもあるかもしれない。

右のアルバムは,The Super Jazz Trio “The Standard” (Baystate) だ。Hnak Jones の The Great Jazz Trio の向こうを張って立ち上げられた The Super Jazz Trio は,Tommy Flanagan,Reggie Workman, Joe Chambers というメンツだった。

どちらも,日本のジャズ・ブームに乗って結成されたようなものだが,The Great Jazz Trio が,メンバーを変えながらも,ほぼ Hank Jones が亡くなるまで続いていたのにくらべ,The Super Jazz Trio は,確か,3枚ほどアルバムを出しただけで終わった。2匹目の泥鰌はいなかったようだ。

しかし,このメンツだから,演奏は悪いものではない。が,どうしても,2匹目の泥鰌感が強かったと言えるかもしれない。それに,このアルバムも選曲をみると,いかにも,日本のファンを当て込んだようなところがあり,かえってそのことが,問題だったかもしれない。私は,このアルバム自体は,嫌いじゃないけど・・・

いつも通り,デザイナーと写真家の名前を記しておくと,デザインは,Masatomi Kogo,写真は,David Tan である。

ジャケットは,3人の帽子,ハンチングかな。このアルバムの録音された 1980 年頃には,それほど,帽子を被っている人はいなかったような気もする。それだけに,ジャケット裏の写真で,Tommy Flanagan や Reggie Workman が被っているのを見ると,オシャレに見える。

帽子といえば,私などが子どもの頃は,子どもは野球帽をよく被っていた。私も,確か,南海ホークスの帽子を被っていたように記憶する。さらにその前の子どもは,横山隆一の漫画 『フクちゃん』 のように,学生帽を被っていたようだ。

子どもだけではなく,戦前から戦後・・・そう昭和 30 年代くらいまでか,帽子を被っている大人の男性も多かった。左の写真は,1953 年公開の小津安二郎監督の名作映画 『東京物語』 のワン・シーン。原 節子,東山千栄子と並んで座る笠 智衆も帽子を被っていた。(写真をクリックすると,もう少し大きな写真になります)

そういや,『男はつらいよ』 の寅さんも帽子を被っていたかな。

映画といえば,かっては,35 mm フィルムを使っていたようだが,最近は,おそらくデジタル化していて,フィルムなどあまり使われていないのかもしれない。

劇場用映画をデジタル撮影して,大ヒットしたのは,『スター・ウォーズ (Star Wars)』 が最初ではないだろうか。確か,1999 年公開の 『エピソード 1 ファントム・メナス (Star Wars: Episode I The Phantom Menace)』 から 2002 年公開の 『エピソード 2 クローンの攻撃 (Star Wars: Episode Ⅱ Attack of the Clones)』,『エピソード 3 シスの復讐 (Star Wars: Episode Ⅲ Revenge of the Sith)』 あたりは,間違いなくそうだったと思う。ジョージ・ルーカス (George Walton Lucas, Jr) が,フィルムより速く撮影したシーンを確認できることや,コンピューター・グラフィクスの技術を取り入れることが容易だったことなどから,デジタル・ビデオ・カメラを利用したという。もちろん,劇場で公開するに足る映像を記録できる,デジタル・ビデオ・カメラができたからでもあるが・・・

劇場用の映画はともかくとして,家庭用は,今では,もちろんデジタル・カメラだが,その昔は・・・そう 30 ~ 40 年前までは,8 mm カメラだった。元宝塚ジェンヌで,国会議員でもあった女優さんが,「わたしにも写せます」 というコマーシャルで大人気を博したことがあった。それが,1965 年頃だったか・・・本当に,家庭に普及し始めた頃だ。それより以前は,一部の,ちょっとお金持ちの家庭にしかなかったのだ。

で,右上のジャケット。テーブルの上に本やいろいろなモノといっしょに 8 mm フィルムが載っている。Red Norvo, Art Pepper, Joe Morello, Gerry Wiggins のアルバム “Collections” (intro) だ。ジャケットには,4人の名前が記載されているだけで,誰がリーダーということもないが,我が国で再発だれる時は,Joe Morello がリーダー扱いされている。ついでに言うならば,ギターの Howard Roberts と ベースの Ben Tucker も参加している。

カヴァー写真は,Ray Avery。

デジタル・カメラの時代で,スマホでさえ動画を撮影でき,すぐさま再生できる現代。

8 mm フィルムは,懐かしい昔の思い出を封じ込めているかもしれないが,映写機がなければ,役に立たない。デジタル化してくれるサービスもあるということではあるが・・・

私が 8 mm カメラに初めて触ったのは,就職してからだった。知的障害児の通園施設に配属され,言ってみれば,保父さんのような仕事をすることになった。もちろん,まだ独身だったから,幼児さんといっしょに過ごすなんてことは,生まれて初めての経験だった。

保育所のような施設であるから,いろいろな季節行事があった。「入園式」,「お誕生日会」,「一泊保育」,「運動会」・・・今から思うと,肉体的には,けっこうキツイこともあったが,楽しい仕事ではあった。

そんな職場に,記録用として 8 mm カメラがあった。当時の 8 mm カメラは,もちろん,無音だった。それに,そんなに長時間撮影できるものではなかった。だから,何本かフィルムを撮影して,それを編集する作業もあり,簡単な器械ではあったが,編集用の器械もあったから,そんなことも経験することができた。フィルムをセットし,手回しで,映像を確認するモニターがあり,適当なところを見つけると,フィルムをカットする器械にフィルムをセットして,透明なテープでつなげていく・・・あんな編集作業は,当時でも,めったにできるものではなかったろう。

その職場には,10 年以上いたが,その間に,時代は,ビデオ・カメラの時代になった。だから,私より後に赴任してきた若い人たちは,8 mm フィルムを編集することなんてなかっただろう。

8 mm フィルムを映写するには,暗幕を引き,電気を消して暗くしないといけない。映画館と同じだ。映写するには,映写機にフィルムをセットしなければいけないが,案外,これが難しい。下手にセットすると,すぐにフィルムが切れてしまうからだ。フィルムをセットし,映写を始めるタイミングを見越して,電灯のスイッチを切ってもらう。

電灯のスイッチ・・・といえば,こんなアルバムがある。オランダのピアニスト,Karel Boehlee “Switch” (Timeless)。もうずいぶん前に買ったアルバムだ。日本では,ほとんど紹介されたことがないだろうが,なかなかいいピアニストである。

左上の写真ではわかりにくいかもしれないが,電灯のスイッチがジャケットだ。写真は,Karin Reynders。いかにも,ヨーロッパというか,かなり古いタイプのスイッチだろう。

数年前・・・そう,2012 年に買った Toots Thielemans の “90 yrs.” (Challenge) というアルバムに,この Karel Boehlee の名前があった。そのアルバム,DVD もセットになっているので,Toots Thielemans の演奏する姿はもちろん,Karel Boehlee の姿も見ることができた。1983 年録音の “Switch” の頃は,まだ,髪もふさふさの若い写真がアルバムの裏には印刷されているが,それから 30 年近く経った 2011 年の映像では,さすがにさすがに・・・

右のアルバム,Carsten Dahl Trio “Message From Bud” (Storyville) だが,これなんの紐だろう。紐ではなく,鎖か。

なんとなく思い出すのは,昔々,水洗トイレの水を流す時にこんなのを引っ張ったなぁ・・・ってことだが。

最新のトイレでは,水のタンクさえ見えないというか,ないのがあるらしい。我が家のトイレは,もうけっこう古いが,便器にタンクがくっついている一体型。水を流すには,レバーを 「大」 か 「小」 の矢印に従って少し回す。まだまだ,こういうのが一般的ではないのでしょうか。ただ,流行は,ウォシュレット・・・あっと,これは,商品名かな・・・。街中のトイレも,こういうタイプが増えてきましたね。

なんかよーわからんけど,カヴァー・レイアウトは,Christian Dahl, Henning Dalhoff とある。

春には桜を愛で,秋には紅葉を愛でる日本人。外国の方には,どう映るのだろう。温暖化の影響はあるものの,まだまだ,はっきりとした四季がある我が国は,けっこう稀有な地域なのではないかと思う。

自然のあらゆるものに,神を感じた古代日本人の名残りが,現代にも続いているということかもしれない。しかも,目で見て愛でるだけではなく,食文化にも四季を取り込む。

そういえば,桜の葉を塩漬けにして,桜餅に利用するし,大阪の箕面では,もみじの天ぷらが名物だという。残念ながら,私は,食べたことがないが・・・

左は,Kenny Drew Jr. “Autumn” (Leafage),日本の ポニーキャニオンのレーベル への 2001 年の録音。名バップ・ピアニストの Kenny Drew の息子だが,その彼も,すでに亡くなってしまった。

カヴァー写真は,Takashi Mizushimo,デザインは,Tkaomi Shibayama とある。

モミジやイチョウでなくても,秋の枯葉はなかなかに風情がある。初冬の雑木林の中を,一足ごとにカサカサと足の下で鳴る枯葉の小径を歩くと,なんとも言えぬ気持ちに襲われる。あれは,いいものだ。

枯葉には,シャンソンの名曲 《Autumn Leaves》 (原題は, 《Les Feuilles mortes》) や O.ヘンリーの短編 『最後の一葉 (he Last Leaf)』 を挙げるまでもなく,洋の東西を問わず,人の心を打つ何かしら,不思議な力があるのかもしれない。

だけどなぁ・・・このジャケットの葉っぱは,ちょっと貧弱だなぁ。

ハンガー3つで,トリオを表現するという手法,上に紹介した The Super Jazz Trio 盤の帽子と同じパターン。わかり易いから,ま,いいか。

帽子が壁に掛けてあるなら,その帽子の人たちは,まだ,そこにいるということになるが,服の掛かっていないハンガー3つなら,すでに帰ったのか,それとも,これから来るのか。ま,そんなことも,どっちでもいいか。

アルバムは,Billy Cobham “The Art Of Three” (In & Out) で,この後,“The Art Of Four” というアルバムも出した。そちらは,クツが4足。ハンガーとクツなら,やはり,ハンガーの方が,「つまらないモノ」 かな。

Art Direction は Paul Price,Cover Image は Digital Vision とある。写真じゃないようだ。

なにかしら3つのモノでトリオを表すパターン,もう一つご紹介しよう。Aldo Romano “Threesome” (EmArcy) だ。Danilo Rea(p), Remi Vignolo(b), Aldo Romano(ds) というトリオで,ジャケットの縒り合わせたロープとリーダー名の下にある3色の円でトリオを表現している。ジャケットのページを開くと,青い円が Aldo Romano,赤い円が Danilo Rea,黄色い円が Remi Vignolo であることがわかる。

Art Direction & Design は,Nicolas Malherbe,カヴァー・写真は,Fred Thomas。

3つで1つというと,毛利元就の 「三矢の教え」 を思い浮かべる。あまりにも有名な逸話なので,現代の政治家さんなども使いたがるようだ。

キリスト教徒なら,「三位一体」 ということになるのだろうか。

「三人寄れば文殊の知恵」 などとも言うが,「3」 というのは,ちょっと特別な数だといえるかもしれない。

それはともかくとして,このアルバムを買った時から気になっているのだが,このロープ・・・縒り合わせているのだろうか,それとも,縒りをほぐしてる?

George Coleman “My Horns Of Plenty” (Birdology) のジャケットは,折り紙で折ったサキソフォン。ちょっと,折り鶴に似ているが,よく出来たとしておこう。

写真は,Jacques Beneich, Pierre Dufour と2人の名前が記されているが,どちらがカヴァー写真なのかはわからない。デザイナーは,François Martin-Bled,彼が折ったのだろうか。

折り紙というと,日本の伝統的な遊びの一つで,折り鶴なら,たいていの人が折れるのではないかと思う。

その折り鶴といえば,2016 年 5 月 27 日に,アメリカの大統領としては初めて,時の大統領オバマ氏 (Barack Hussein Obama II) が原爆を投下された広島を訪れたが,その際,広島平和記念資料館にも立ち寄り,大統領として署名をし,自ら折ったという折り鶴を,メッセージとともに残していったという。

平和記念公園での式典での演説の中で,謝罪がなかったから遺憾だ,という声もあるが,率直に,戦時中のいろいろな国へ加害に言及しない我が国のエライさんのことを思えば,大きな一歩だったと,私は思う。

そして,これから先のアメリカ大統領が,再び広島や長崎を訪れることがあるのかどうかには,きわめて悲観的にならざるを得ないのが現実ではないか。そう思えば,なおさら,記憶にとどめ,記録を残しておくべきだろう。

Blue Mitchell “Out Of The Blue” (Riverside)・・・もうずいぶん前に,掲示板で話題になったことがあったと思う。「out of the blue」 ってどういう意味か,ということだったか,なんでジャケットにボルトなんだ,というようなことではなかったか。ぜんぜん違うかもしれない。が,そんな話を書いたような記憶がある。

改めて調べてみると,「out of the blue」 は,「出し抜けに」 という意味らしい。それも,けっこういい意味で,「出し抜けに」 いいことが起きた時などに使うらしい。

ただ,手持ちの辞書を調べてみると,「a bolt from the blue」 で,「青天の霹靂」 という意味になるらしい。

「出し抜けに」 「ボルト」 が出てきたら,そりゃ 「青天の霹靂」 か,なんて勝手に考えてしまう。

それにしても,なんでこんなジャケットなんだろう,というギモンは残る。

そのデザインは,Paul Bacon, Ken Braren, Harris Lewine,写真は,Lawrence Shustak と記載されている。

最後は,Grant Levin Trio with Lori Bell “Grant Wishes” (Beezwax)。

Grant Levin(p), Hans Halt(b), Tekanawa 'Rufus' Haereiti(ds) というトリオで,3曲にフルートの Lori Bell が参加。

限定販売だったのか,シリアル・ナンバーが入っていて,私のは,037367 とある。

メンバー,曲目,録音日,エンジニアなどは記載されているが,デザイナー等はわからない。

それにしても・・・これは,「魔法のランプ」 かしら。

夢のないことを言えば,そんなモノがある筈はないから,こんなに 「つまらないモノ」 はない。単なる骨董品ではないか。今さら,使うことはあるまい。

しかし,だ。

もしも,もしも,「本物」 なら,いったいどんな風に使えばいいだろう。

ランプをこすれば,煙と共に大男が現れ,「3つの願い事」 をかなえてくれる。

さて,どんな 「3つのお願い」 をしようか。「あなたならどうする」 ?

(2017. 8.21.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

ずっと前になるが,どこかの掲示板で,「寝そべり系ジャケット」 が話題になったことがあった。確かに,横たわった女性の姿のジャケットもたくさんあって,その時は,私の知らないアルバムも数多く出てきたように記憶している。

実のところ,私自身は,そういうジャケットのアルバムを,そんなにたくさん持っているわけではない。だから,そういう企画は成立しないだろうと思う。ただ,少し間口を広げれば,それに,女性に限らなければ・・・ある程度の枚数を紹介でき,面白いかもしれない・・・とりあえず,それくらいの軽い気持ちで,アルバム・ジャケットを選んで,はじめていくことにしようか。

最初は,Bill Evans & Jim Hall “Undercurrent” (United Artists) だが,ちょっと待て,こりゃ,女性が横にはなっているが,寝そべっているわけじゃない。水に浮いている。これを最初に持ってくるのは,さすがにマズイかもしれない。

だが,選んでしまったし,名盤だからということで開き直るとしよう。表ジャケットの写真は,Toni Frissell,デザインは,Gauna-Douglus とある。

undercurrent というと 「底流」 というような意味だが,この女性,ただ浮いているだけではなく,流されているのだろうか。流れているといっても,それほど速い流れではなさそうだ。

しかし,水の流れる力というのは,バカにできないほど強い。深さ数十センチの水の流れでも,人を押し流し,溺れさせることができるという。

まさか,この女性,ド○エモンじゃあるまい・・・

それよりも,もし水面を上から見たら,ジョン・エヴァレット・ミレイ (John Everett Millais) という 19 世紀のイギリスの画家の描いた 『オフィーリア (Ophelia)』 という絵画のように見えるのだろうか,などと想像してしまう。

やっぱり,寝そべり系といえば,せめてこういう感じか。Bennie Wallace “Someone To Watch Over Me” (enja),上半分が余計だという声も聞こえそうだが。Bennie Wallace(ts), Mulgrew Miller(p), Peter Washington(b), Yoron Israel(ds) というカルテットで,George Gershwin の曲を8曲。

Bennie Wallace の写真は John Abbott と記載があるし,CDの中に入ってるブックレットのバンド・メンバーの写真は Ssirus W.Pakzad とある。が,女性の写真は,誰が撮ったのか,はっきりしない。が,John Abbott かもしれない。デザインは,Brey Graphics, Munich。

この女性,アジア系の血が入っているかもしれないという顔立ちに見えるが,どうなんだろう。

ねそべり系でも,立て位置になると,また印象が変わる。Houston Person “In A Sentimental Mood” (High Note)。

写真は,先ほどのアルバムと同じ John Abbott,デザインは Hal Wilson。おまけに,モデルの名前も記載されている・・・Bara という。これは,珍しいだろう。それで,気になったので,検索してみた・・・が,モデルの Bara でヒットするのは,別人だった。

考えてみれば,当たり前のことだ。このアルバムが出たのは,2000 年。それから,もう 17 年ほどになるのだ。当然,新陳代謝の激しいモデル界のこと,ジャケットに写った Bara さんは,もうすでに過去の人になっているんだろう。

ところで,彼女の髪型,カーリー・ヘアって言うんだったかな。1970 年代には,こういう髪型の女性が多かったような気もする。フワフワっとボリューム感のあるヘア・スタイルで,なんとなくゴージャズな感じだった。とはいうものの,あまり女性のファッションやヘア・スタイル,メイクのことは知らないので,深入りしないでおこう。

ここらで,再度 Bill Evan に挑戦。Bill Evans に寝そべりジャケットはないだろう・・・と,そこはそこ,最初に書いたように,「少し間口を広げ」 て,こういうのはいかが,“Moon Beams” (Riverside)。顔のどアップだが,確かに,寝そべってはいるだろう,と想像できる。アルバム・デザインは Ken Deardoff。バック・ライナーの Bill Evans の写真は,Steve Schapiro とあるが,表はわからない。

ついでに,アルバム・タイトルだが,表ジャケットには,“Moon Beams” と2語になっているが,ジャケットの裏側では “Moonbeams” と1語で記載されている。2曲目で演奏される名曲 《Polka Dots And Moonbeams》 は1語だが・・・

Scott LaFaro が亡くなってしばらく,ようやくベースが Chuck Israels に落ち着いた頃。Scott LaFaro に比べると,あまりガンガン前に出てくるタイプではないが,しっかりしたバッキングで,繊細な Bill Evans を見事に支えている。バラード集だけに,余計,ちょうどいいのかもしれない。

Chuck Israel が Bill Evans と共演するようになったのは,1961 年 12 月から。1966 年頃までは,つきあっていたようだが,その間も,Eddie Gomez に変わったりしながら,結局は,Eddie Gomez がレギュラー・ベーシストになっていく。

顔の大写しが許されるなら,こんなのはどうだろう,The Three Sounds “Moods” (Blue Note)。寝そべってないじゃないか・・・ま,そこは気にせず・・・

写真は Hugh Bell,デザイナーの名前はないが,モデルの名前がある,Ruth Mason。彼女は,Alfred Lion の2度目の配偶者になった人。このアルバムの頃は,ラジオのDJだったらしいが,合間に Blue Note Label の発送仕事を手伝っていたらしい。

Alfred Lion が 紆余曲折のあと,Blue Note から完全に手を引き,メキシコに移り住んでの余生を支えたのが彼女だったという。

ところで,The Three Sounds というグループ,Gene Harris(p), Andrew Simpkins(b), Bill Dowdy(ds) というトリオだが,彼らを Alfred Lion に引き合わせたのは,Horace Silver だったという。Horace Silver は,Alfred Lion とは初めて会った時から意気投合して,終生の友だったらしい。その彼の紹介で The Three Sounds を聴いた Lion は,すっかり気に入ってしまったようで,Blue Note 1500 番台最後の 1600 盤で,“Introducing The Three Sounds” をさっそく発売。1958 年 9 月の録音。

その後,4000 番台になってからも,4012 (1959 年 2 月),4020(1959 年 5 月),4044 (これが,“Moods” で 1960 年 6 月),4057 (1960 年 12 月),4072 (1960 年 6 月),4088 (1960 年 12 月)・・・と録音が続いていく。

そこまで,どうして Alfred Lion が気に入ったのか,はっきり言って,よくわからない。Red Garland Trio をもっとファンキーにして,さらに軽くしたような,と言ってしまえば,身も蓋もないか。アメリカでは,けっこう人気が出たようだが,時は,1960 年代に突入しているわけで,ジャズの方向が,彼らとは違う方向に進んでいったのだし,いつも同じ調子だった彼らは,しだいに,飽きられ,忘れられる存在になっていく。60 年代前半の 仇花 と言っては,可哀想か・・・な。

性懲りもなく,もう一枚,顔のアップを。今度のは,目を閉じているから,寝ているのかな,と勝手に解釈して,「間口」 を押し広げる。

オランダのピアニスト,Jos Van Beest “Because Of You” (Atelier Sawano),澤野商会から出たアルバム。写真は Peter Bos, デザインは Tomoko Shimura & Hiroaki Ishii で,1993 年 2 月の録音だ。

大阪は新世界にある 「澤野商会」 は,もともとは,履物屋さんであった。その四代目の店主がジャズ・ファンで,それが嵩じて,昭和 55 年に 「澤野商会」 となり,最初は,日本のジャズ・レコードをヨーロッパへ輸出する仕事を始めた。まもなく,輸入・販売も始めたが,世の中がレコードからCDに変わっていき,一時期,業績が悪化したという。

その後,CDの制作を始め,2002 年には,有限会社として 「澤野工房」 となった。

入手困難となった幻の名盤と言われている作品は可能な限りオリジナルに近い形で復刻。そして世界各国で活躍している無名のジャズアーティスト達に目を注ぎ、新たな作品の制作を行っております。

・・・澤野工房について (澤野工房・オンライン・ストアHPより)

と,ここまで紹介しておきながら,私自身は,澤野のアルバムは,たぶんこの1枚だけではないかな。

大阪にあるCDを置いている店で,ジャズのコーナーがあれば,たいてい澤野工房のアルバムは置いているだろう。私がいつも行くお店も,ほとんどは輸入盤だが,澤野のCDは少しだが置いてある。ま,日本橋にあるお店で,澤野とは,かなり近間だから・・・

だが,私は,ほとんど持っていないのだ・・・特に,大きな理由があるわけではないが,なぜか,これまでそれほど食指が動かなかったということだろうか。

女性が目を閉じているのは,なんとなく,心を揺さぶられる。そのノリで,もう一枚。もっとも,これは,女性がメインというより,Chet Baker がメインなんだろう。それでも,視線は,背中にもたれかかった女性の方に向いてしまう。

“Chet” (Riverside)。Bill Evans,Pepper Adams が参加,曲によっては,Kenny Burrell も入っているという豪華メンバー。Chet もここではヴォーカルは封印し,トランペットに専念している。

それにしても,このジャケット・・・クールな表情の Chet に,しっかりと寄り添う目を閉じた女性。なにかしら物語を妄想しそうだ。Cover Produced and designed by PAUL BAKON - KEN BRAREN - HARRIS LEWINE と記載されている。

男性の背中に寄り添うといえば,Sonny Criss の “Go Man!” (Imperial) を思い出すが,あちらは,スクーターに乗って,女性の方が指示しているような図柄で,女性も元気がいい。きれいな足を見せているが,だからといって,ジャケット自体には,さほど色気を感じさせない。

こちらの,目を閉じ,どこかしら物憂い風情が漂うジャケットの方がいいではないか。

しかし,Chet のジャケット,ねそべり系ではない・・・とのご批判もあろうか。ならば,同じくトランペッターのアルバムではどうか。Jim Rotondi “The Pleasure Dome” (Sharp Nine)。

間違いなく,女性が横たわっている。Jim Rotondi(tp,flh), Jesse Davis(as), David Hazeltine(p), Ray Drummond(b), Joe Farnsworth(ds) というメンバーも申し分ない。

カヴァー写真は Noah Friedman-Rudovsky とある。グラフィック・デザインは Judy Lamirand, Parallel Design。

なんとも柔らかそうな曲線。これは,オトコには無理だ。だからこそ,オトコの目線は,釘付けになってしまう・・・のだが,イカン。このアルバムは,これくらいにして,さりげなく次へいこう。

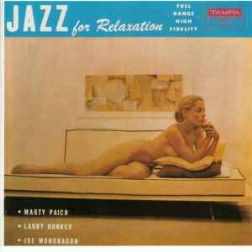

Marty Paich “Jazz For Relaxation” (Tampa)。Marty Paich のトリオ・アルバムで,Joe Mondragon(b), Larry Bunker(ds) が付き合っている。2曲目,3曲目,5曲目には,ヴァイブも入っているが,名前がないので,おそらくは,Larry Bunker だろう。ドラムスの音も聴こえるから,多重録音かな。1956 年 ハリウッドでの録音だから,それくらいはやってるだろう。7曲目,8曲目には,ギターの音もする・・・この時期の西海岸でギターといえば Howard Roberts あたりかもしれない・・・

と,ここまで書いて,念のため,ネットで調べてみたら,やはり,ヴァイブは,Larry Bunker で,どうやらドラムスは,Frank Capp のようだ。ギターもやはり,Howard Roberts。

おまけに,録音年月日が,私の持ってるCDでは,1956 年とだけあるが,ネットでは,「Recorded in Hollywood,June 16,1657」 とある。???

まさか,1657 年なんてことはない。2箇所のHPでの紹介が同じ文章だったので,たぶん元ネタが同じなのだろう。アメリカのネット販売のページでは,4曲のボーナス・トラックを加えたLPを売っているようで,そこでは,もともとのトラックは,「Hollywood, California, mid 1956.」,ボーナス・トラックは,「Hollywood, California, August, 1956.」 とあるから,どうやら,1956 年 6 月というあたりが,本当のところかも。

ジャケットの方は,Johnny Miller のデザイン。Linor Photos は,Stan Levey とあるが,カヴァー写真は不明。

このジャケットについても,多くは語るまい。マットレスの上で,女性がリラックスしている。それだけでいいか。あとは,見ればわかるし。

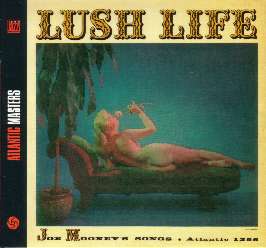

リラックスといえば,こちらは,長椅子に寝そべって,花の香りを楽しんでいる後姿。Joe Mooney “Lush Life” (Atlantic)。

オルガンを弾きながらの男性ヴォーカルで,ベースは Milt Hinton,ドラムスは Osie Johnson と名は知られているが,ちょっと古めの人。ギターの Lee Robinson も参加しているが,あまり名前を知られていない,とこれだけ揃えば,日本では,まずは,めったに紹介されることはあるまい。私の持ってるのは,アメリカで再発された輸入盤。

Cover: Bill Hughes,Artwork: Mental Block とある。こちらは,写真ではなく,絵だ。

それにしても,先の Marty Paich 盤は西河岸のハリウッドで録音,こちらは東海岸のニューヨークでの録音で,ともに 1956 年。大陸の西の端と東の端で録音されたアルバムのジャケットが,なんとなく似た雰囲気なのは面白い。こういうの,ちょっと流行りだったのだろうか。

1956 年といえば,昭和 31 年・・・日本じゃ,とても,まだムリなジャケットだろう。

ただ,浅草のストリップ劇場は大評判だったそうで,幕間は,コントが演じられ,そこに出ていた芸人の中からは,渥美清,東八郎,由利徹,財津一郎,三波伸介,伊東四朗,萩本欽一,坂上二郎,ビートたけしなど,錚々たる人たちが巣立ったわけだ。

ただ,映画の世界では,アメリカでも 1960 年代までは,ヌード・シーンは原則禁止だったというし,日本では,1956 年にヌード・シーンのある映画が公開されたというが,後姿だけで,女性の裸の背中だとわかる程度のものだったらしい。

もっとも,『PLAYBOY』 誌の創刊は,1953 年で,その創刊号には,ノーマ・ジーン (Norma Jeane)・・・後の マリリン・モンロー (Marilyn Monroe) のヌード・グラビアが掲載されていたというから,アメリカという国,やはり自由というか,ちょっと,よくわからないところがある。

これまた,あまり紹介されないアルバム,Dave Pike “Manhattan Latin” (Decca)。

Dave Pike といえば,Bill Evans と共演した “Pike's Peak” (Epic) 一枚が知られているくらいだろう。それも,Bill Evans が入ってるから・・・というのが,主な理由だろう。

ヴァイブの上に乗っかった女性・・・撮影用の楽器だろうけど,ちょっといいのかな,とも思ってしまう。Art directed by Hollis King,Art production managed by Sherniece Smith とある。

“Pike' Peak” では,《Besame Mucho》 を演奏していたが,このアルバムは,ラテン一色。かつ,コンボではなく,大編成なのもあって,日本人好みではないのだろう。しかし,メンバーを見ると,Dave Burns(tp), Ray Copeland(tp), Chick Corea(p) の他,曲によっては,Hubert Laws(ts, piccolo), Don Friedman(p), Attila Zoller(g) なども参加しているのだ。こういうのも,アリだろう。

ここからは,3枚ばかり,イラスト・ジャケットを紹介しよう。

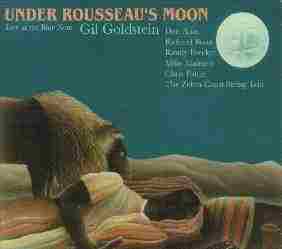

最初は,有名な画家 アンリ・ルソー (Henri Rousseau) の名画 「眠れるジプシー女 (La Bohémienne endormie)」 をモチーフにしたジャケットだ。

アルバムは,Gil Goldstein “Under Rousseau's Moon” (Half Note) で,ニュー・ヨークの <Blue Note> で,2006 年 1 月 12-13 日にライブ録音されたもの。

メンバーは,Randy Brecker(tp), Chris Potter(sax, bcl), Mike Mainieri(vib), Gil Goldstein(p, accordion), Richard Bona(b, vo), Don Alias(pwerc), Joyce Hammann(vln), Lois Martin(vio), David Eggar(cello) という編成。

有名な画家の絵画がジャケットに使われるのも,数は少ないが,ないわけではない。かって,評判だったのは, Ornett Coleman “Free Jazz” (Atlantic) で,ジャクソン・ポロック (Jackson Pollock) の 「白い光 (White Light)」が使われていて,それがジャケットの窓から見えるというものだった。

そういえば,Thelonious Monk “Plays The Music Of Duke Ellington” (Riverside) のジャケットもアンリ・ルソーの 「ライオンの食事 (The Repast Of The Lion)」 だった。

Jean-Michel Pilc はフランスのピアニストだが,彼の “New Dream” (Dreyfus) というアルバム。彼のアルバムは,トリオでのアルバムしか持っていないが,ベースは,Thomas Bramerie でいつも同じだった。ドラムスは, Ari Hoenig と Mark Mondesir が時々入れ替わるようだ。ちなみに,このアルバムでは,曲によって,この2人のドラマーが変わっている。

ジャケットのイラストは,SANYU と人のものらしい。この SANYU という人,中国の人で漢字で書くと 「常玉」 と書くらしい。

1901 年に四川省で生まれ,書道や山水画を学んだ後,1921 年にフランスへ渡った。自由な彼は,モンパルナスのカフェに入り浸りながらも,気の向くままにスケッチしながら,絵画を学んでいたらしい。

1966 年にパリで亡くなるまで,ヨーロッパでは,何度か個展が開かれ,「東洋のマチス」 と呼ばれたともいう。

彼は,世情には疎く,第二次大戦後の,中華民国と中華人民共和国との関係が,もう一つしっかり理解できていなかったのかもしれない。戦後,パリからエジプトへ行こうとしたが,持っていた中華民国のパスポートでは,エジプトに渡れないと知ると,中国領事館で中華人民共和国のパスポートを取得してエジプトへ旅行した。エジプトからパリに戻ってくると,再び,領事館へ行き,元の中華民国のパスポートに戻してもらおうとしたが,もちろん拒否された。中華民国,台湾に支持者や理解者がいたので,台湾に骨を埋めるつもりだったようだが,結局,そのために台湾には行く事ができなくなったという。

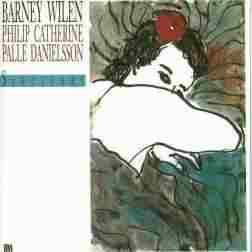

3枚目のイラスト・ジャケットは,Barney Wilen “Sanctuary” (IDA Records)。Barney Wilen(ts,ss), Philip Catherine(g), Palle Danielsson(b) というトリオでの作品。

イラストは,Marie Möör。彼女は,フランスの歌手であるが,Barney Wilen と出会ったことで歌手になったようだ,最初のシングルは,彼女自身が作詞し,Barney Wilen が作曲,サックスも演奏したものらしい。

このイラスト以外にも,Barney Wilen には,彼女がイラストを描いたアルバムが何枚かあるようだ。

さて,そろそろおしまいにしようかと思ったが,ここまで,女性ばかりなので,男性の寝そべり系はないのかな,とちょっと気になった。

オトコが寝そべってる様子なんか見たくもない・・・と言われそうだが・・・

私は,CDを,原則的には,ファミリー・ネーム順に並べている。Red Garland やその他数名は,特別席があるのと,最近1,2年に買ったものは,手の届くところに山積みしてあるのだが,それ以外は,ABC 順だ。

Barney Wilen の上のアルバムを 「W」 が並んでいるあたりから取り出したわけだが,ついでにいっしょに出てきたのが,これ,“TILT” (Swing) だ。1957 年 1 月 7 日,11 日の録音で,Barney のワン・ホーン。

で,ジャケットは,ご覧の通り,彼が寝そべっているのだ。写真は,Marc Hispard とある。

しかし,まだ若い Barney Wilen だが,メガネのおじさんが寝そべって,上を見上げているのでは,やはり,どうも色気がない。

それじゃあ,というので,探したのが,Sonny Rollins “Sonny Rollins, Vol.1” (Blue Note) だ。写真は,もちろん,Francis Wolff,デザイナーも,Reid Miles という黄金のコンビ。

だが・・・実は,このアルバムのジャケット,Sonny Rollins が縦になっているのがオリジナルなのだ。本来は,右のジャケットを左回りに 90 度回転させなければならない。

私の持っているのは,2003 年に出た復刻盤というより,Rudy Van Gelder 自身の手で remaster した輸入盤。だけど,この通り,Sonny Rollins が横倒しになっている。

写真家の Francis Wolff は,1971 年に,オーナーの Alfred Lion は 1987 年に,デザイナーの Reid Miles も,1993 年に,それぞれ亡くなっているから,確かめようがなかったのか,確かめる必要性を感じなかったのか。

もうずいぶん前のことだが,スイング・ジャーナル誌でも,この縦か横かが,話題になったことがあった。その時分も,再発のたびに,横だったり縦だったりして,持っている人によって違っていたようだ。

写真より,文字を主に考えると,読みやすいのは,横倒しか。それに,珍しく,ジャケットにいつもの Blue Note のロゴ・マークがないから,余計ややこしくなったのかもしれない。ロゴ・マークがあれば,間違うこともなかったろう。

しかし,ムリヤリ探して,横寝しているオトコは,これだけしか手持ちにない。

あとは,広げた間口の,目を閉じた姿・・・

これまた,ムリヤリだが・・・Keith Jarrett “The Köln Concert” (ECM)。しかし,これも目は閉じているが,眠っているのでも,じっとしているわけではない。ピアノを弾くことに没頭しているのだから。

結局・・・男たちは,寝ないのだ,ジャケットでは。

うーん,これでは,終われない。

ということで,やはり最後にもう一度,女性に登場していただこう。それも,健全に・・・

John Lewis “Grand Encounter: 2°East - 3°West” (Pacific Jazz)。

東海岸の 2 人,John Lewis と Percy Heath が,西海岸の 3 人,Bill Perkins, Chico Hamilton, Jim Hall と共演したアルバム。まさに,東西の邂逅だ。

写真は,ご存知 William Claxton。

肩から腕は出ているが,これまで見てきたジャケットに比べれば,うんと健全でしょ。

草原に横たわって本でも読んでいたのだろうか。どこか,映画 『青い山脈』 を思い起こさせるようだ・・・とは,言いすぎだろうか。

(2017. 8.31.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

春一番が掃除したてのサッシの窓に

ほこりの渦を踊らせてます

阿木燿子さんの作詞になるキャンディーズのヒット曲 《微笑がえし》 の冒頭のフレーズだ。1978 年 2 月に発売された,キャンディーズのラスト・シングルで,これまでの彼女たちのヒット曲を織り込んだ歌詞は,印象に残るものだった。

この歌がヒットした頃は,歌謡曲,流行歌には,まったく興味がなかったのだが,考えてみると,あの頃の流行歌というのは,知らず知らずの裡に耳に入ってきて,興味がなくても,聞いたことがあるという程度には,覚えてしまうほどだった。それは,アイドルの曲だけでなく,演歌でもそうで,それだけ,あの頃のヒット曲というのは,まさに社会現象といえるほどだったのだろう。

そうしたことから思うと,最近の歌で,流行っているといわれても,自然に耳に入ってしまうほどの歌はなくなったように思う。

私が歳をとって,記憶力が落ちたこともあるだろうが,歌,音楽の選択肢が増えたことや,テレビの歌番組が少なくなってしまったからかもしれない。

どうしてこの 《微笑がえし》 を思い出したかというと,今回は,ニッコリ笑ったミュージシャンのアルバムに焦点を当てようと思ったからだ。

これまでに,文字だけのアルバム・ジャケットやどちらかというと風景がメインのジャケットについても紹介した。しかし,ジャケットで圧倒的に多いのは,やはり人物が写っているものだ。しかも,アルバムのリーダーがメインなのが大半を占め,顔を知っていれば,タイトル文字を見なくても,誰のアルバムか一目でわかる。

ミュージシャンであるから,演奏している姿を捉えた写真が使われることも少なくない。中には,熱演中の汗が飛んできそうな写真もある。

そうでなければ,まるで証明写真のような,真面目なカメラ目線のものもある。それはそれで,いい。キリッとした顔は,見ていても悪いもんじゃない。

しかし・・・やっぱり,少し笑顔を向けてくれると,その方が親しみを感じるのではないか。カメラを向けられて,はにかんだような笑顔,「ハイ,笑って」 と注文されて見せた笑顔。いろいろある。

今回は,そんな 「笑顔」 に焦点を当ててみようと思った次第。

トップ・バッターは,Jim Hall。アルバムは,彼の最初のリーダー作の “Jazz Guitar” (Pacific Jazz)。1957 年 1 月の録音で,Carl Perkins,Red Mitchell というメンバー。写真は,言わずと知れた William Claxton。背後のペイントは,John Altoon。

絵の具が滴り落ちる後ろの絵も気になるが,その前の Jim Hall の笑顔も悪くはない。ただ,ちょっとぎごちないというか,無理して笑ってる風ではある。そこが,微笑ましい。

この頃の彼はというと,名高いジャズ映画,『真夏の夜のジャズ (Jazz On A Summer's Day)』 の冒頭を飾る Jimmy Guiffre のテナー,Bob Brookmeyer のヴァルブ・トロンボーンに,彼のギターという変則トリオに参加していた頃だ (左のジャケットをクリックしたらオマケがあるよ)。

それにしても,あの映画,立って演奏している Jimmy Guiffre と Bob Brookmeyer はずっと画面に登場しているが,座って演奏している Jim Hall は,ギターの音は聴こえているけど,姿が見えない。見えるのは,曲が終わって観客にお辞儀する時だけだ。せっかく,最初のタイトル・バックから演奏は流れているのに,もったいない気がしないでもないが,当時は,そういう扱いの人だったのだろう。

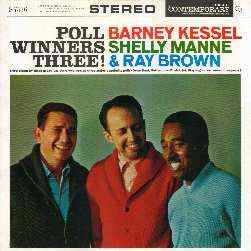

二枚目は,The Poll Winners つまり Barney Kessel, Ray Brown, Shelly Manne のトリオ。この3人は,当時の人気雑誌 “DownBeat”,“Metrome-Music USA”,“Playboy” で,それぞれの雑誌のジャズの人気投票で,1956 年から3年連続して各楽器の第1位,ポール・ウィナーに選ばれた3人だ。その彼らがトリオを組んでアルバムを残しており,このアルバムは,その3枚目,“Poll Winners Three!” (Contemporary) だ。録音は,1959 年 11 月 2 日。3枚目ともなると,かなりリラックスしてカメラに向かった様子。その写真を撮影したのは,Roger Marshutz。

このトリオでは,最初の “The Poll Winners”,“The Poll Winners Ride Again!”,“The Poll Winners Three!”,“The Poll Winners - Exploring The Scene” と4枚のアルバムを Contemporary に残している。どれも,ギター・トリオのアルバムとしては素晴らしいが,やはり文句なくお勧めできるのは,最初の2枚か。

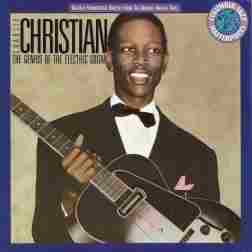

ギタリストが続いたので,もう一人。Jim Hall, Barney Kessel だけではなく,モダン・ジャズ・ギタリストのすべてが影響を受けた人・・・Charlie Christian だ。彼が,Columbia に残したマスター・テープから演奏を集めたものが,左のLP,“Charlie Christina - The Genius Of The Electric Guitar” (Columbia)。写真は,Frank Diggs Collection から。

彼以前にも,ジャズ・ギタリストはいた。中でも有名なのは,リズム・ギターの神様 Freddie Green。Count Basie 楽団をスイングさせるオール・アメリカン・リズム・セクションの一員だ。もう一人挙げるとしたら,Django Reinhardt か。ただ,彼がアメリカのジャズ界に影響を与えるようになるのは,Charlie Christian の後か。

Christian 以前となると Eddie Lang だろうか。ただ,私は,そこまで古いのは聞いたことがないので,名前を知っているだけだ。

Charlie Christian は,ギターの音をアンプに通して,ホーンに負けない音量を得ただけでなく,ホーン奏者に負けない,あるいは,当時の誰よりも斬新なフレーズでソロを披露したのだ。

スイングの王様 Benny Goodman のバンドに雇われて名前を知られるようになったので,スイング・ジャズの範疇に入れられることがほとんどだが,彼の演奏を聴くと,もうバップだといってもいいくらいに,抜き出ている。いわゆる,定説通りに言うとしても,テナーの Lester Young と Charlie Christian は,ビ・バップの 「露払い」 の役目を果たしたことだけは,間違いない。

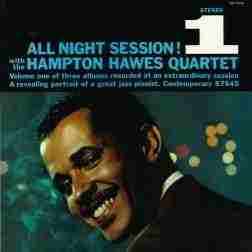

そうして生まれたビ・バップを日本に広めた一つは,Noraman Granz 率いる J.A.T.P だったが,もっと身近で,生で,バップ・ピアノを聴かせたのは,Hampton Hawes だったという。

彼は,第二次大戦後,1952 年から 1954 年まで,駐留軍の一兵士として,日本にやってきた。そして,当時,レコードやラジオなどから,バップを吸収しようとしていた日本のミュージシャンと交流し,大きな影響を与えたようだ。穐吉敏子なども,彼といっしょに演奏したことがあるらしい。

除隊後,アメリカに戻り,Contemporary からトリオでのアルバムを出し,西海岸での人気が高まった。そんな 1956 年 11 月 12 日から 13 日にかけて,Red Mitchell,Bruz Freeman のトリオに Jim Hall を加えたカルテットで,LP3枚分を一気に録音したのが,右のジャケット “All Night Session” (Contemporary) だ。写真は,Hal Adams で,当時の彼の自信が窺える笑顔でポーズを決めている。

アルバムは,スタンダードからジャズ・マンのオリジナル,彼の自作曲などバラエティ豊かな選曲で,当時の彼の好調さを伝えてくれる。しかし,ヘロイン中毒だった彼は,1958 年には逮捕・収監され,ケネディ大統領から特赦を与えられて,ようやく社会に戻ることができたのは,1963 年のことだったという。

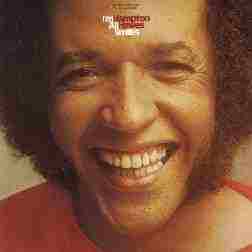

左は,その彼が,演奏再開後の 1966 年に録音されたアルバム “I'm All Smilines” (Contemporary)。発売されたのは,1973 年だった。写真は,Bruce Wilson で,写真自体は,1972 年に撮られたもの。裏ジャケットの写真では,髪はまだ短かったが,1972 年には,ご覧の通りのヘア・スタイルに変わっている。

このアルバムについては,かって大和 明氏が,『モダン・ジャズ決定版』 (岡崎正通氏と共著,音楽之友社,1976) にこんなことを書いている。

・・・ある日悪友の一人がニヤニヤしながら僕のレコード棚から一枚のアルバムを取り出した。『ハンプトン・ホーズ / アイム・オール・スマイルズ』 (コンテンポラリー) である。・・・(中略)・・・彼は黙って一枚の大きな紙で,ジャケットの右側の上三分の一と下側のちょうど真中を結ぶ線を覆い,左上を隠してしまった。そうするとどうだろう。ジャケット右下部分はなんと鄙猥な構図になったではないか。僕はあきれて開いた口が塞がらなかった。

このアルバムを手に入れた時,私もこの一文にならって,やってみたことがあるが・・・

時を経た同一人物のアルバムを見てもらったが,もう一人,時代を経たミュージシャンを見ていただこう。

Ahmad Jamal。ジャズ喫茶では,完全に黙殺された人だったが,それでも,Miles Davis が,Jamal の独特の 「間」 を取り入れたいと言ったとか言わないとかという話の中でだけ,人の口に上ったピアニストだった。

右のアルバムは,1961 年 6 月に,サンフランシスコの <Blackhawk> で録音されたライブ盤,“At The Blackhawk” (Cadet) だ。Ahmad Jamal(p), Israel Crosby(b), Vernell Fournier(ds) という当時の不動のトリオで,彼の特徴がよく出ている。まだ,30 歳の頃の若々しい横顔を撮影したカメラマンの名前は記載がないが,デザインは,Don Bronstein とある。

左は,それから 40 年以上経った 2007 年 11 月の録音の “It's Magic” (Dreyfus) のジャケット。カメラは,Frank Capri。すっかり鬚も白くなってしまっているが,エネルギーのあふれた面構えだ。

このアルバムのさらに 4 年後の 2011 年 10 月に録音された “Blue Moon” (Jazz Village) は, グラミー賞 最優秀ジャズ・インストゥルメンタル・アルバム賞 にノミネートされたし(残念ながら,受賞は逃した),その後もアルバムを発表し続けており,そのどれもが,これが 80 をとうに過ぎた人なのかと呆れるくらいエネルギッシュで若々しい演奏を聴かせてくれる。

80 を過ぎたジャズ・ミュージシャンのアルバムも少なくないし,どれも往年を彷彿とさせる演奏を示してくれるし,アルバムを出す限りは,本当に年齢を感じさせない元気さがある。

が,それにしても,Ahmad Jamal は,老いてますます盛ん。若い頃は,エネルギーを節約して,温存していたのかしら・・・なんて,ありえないバカなことを考えてしまう。

歳をとると,顔にも年輪が刻まれ,若い頃にはない,「味」 が滲み出す。

Sonny Stitt のいい表情を捉えたジャケットは,東京で録音された “Good Life” (Full-House U.S.A.)。1980 年 11 月 16 日の録音で,Hank Jones, George Duvivier, Grady Tate という名手たちとのカルテット。ジャケット写真とデザインは,ジャズ・カメラマンと言っていい 阿部克自氏の手になるもの。

じゃあ,この時,いくつだったんだろう,と数えてみると・・・1924 年 2 月 2 日生まれだから,なんと,まだ 56 歳!

上の Ahmad Jamal と比べても,どっこいどっこいの年齢か,ひょっとしたら年上かもと思わせるじゃないか。基本的に,外国人の顔は,老けて見えるものだが,それにしても・・・だ。

若い頃は,Charlie Parker のモノマネだ,「Another Bird」 とか言われて憤慨し,Parker が生きている間は,アルト・サックスを封印してしまったり,麻薬癖があったりしたことなども,彼を早く老化させてしまったのだろうか。この録音の 2 年後の 1982 年 7 月 22 日に,58 歳の若さで亡くなってしまうのだ・・・

ジャズ界で,兄弟といえば,Hank, Thad, Elvin の Jones 兄弟。2010 年に,長兄の Hank Jones が亡くなり,3人とも鬼籍に入ってしまった。

もう一組の3兄弟といえば,Percy, Jimmy, Albert の Heath 兄弟だろう。MJQ でも活躍した Percy Heath は,2005 年に亡くなり,今は,2人になったが,一番下の Albert Heath でも,1935 年生まれだから,今年 (2017 年) 82 歳になった。Jimmy Heath は,1926 年生まれというから,今年 91 歳か・・・

かっては,兄弟3人で Heath Brothers というユニットを組んでいたこともあるが,残った2人でもアルバムを作っている。Heath Brothers “Endurance” (JLP) もその一枚だ。2009 年 1 月 3, 4 日の録音。ジャケット写真は,John Lee が撮影したもので,この時,Jimmy は 82 歳で,Albert は 73 歳。

最近でも,Albert "Tootie" Heath の名前は見かけることがあるが,さすがに,Jimmy Heath の名前は見なくなってしまった。おそらくだが,このアルバムが Heath Brothers の最後のアルバムになるんではなかろうか。

Jimmy Heath の顔を見ていたら,よく似た顔のジャケットがあったんでは・・・と思い,手持ちのジャケット写真を全部並べた資料ファイルを探してみた。

これだ! Junior Mance “Out South” (Junglo)。Ryan Anselmi(ts), Andrew Hadro(bs), Junior Mance(p), Hidé Tanaka(b), Jackie Williams(ds) というメンバーで,2009 年 12 月 6 日の録音。写真は,Bob Gore。

なんとなく,Jimmy Heath と似ていないか? 歳をとると,だんだんにてくるものなのかな? ちなみに,1928 年生まれの Junior Mance, この時,81 歳。

そういえば,私の祖父は,もうずーっと前に亡くなったが,その時,確か 86 歳だったと思う。なんとなく,彼らとよく似た風貌になっていたような気がする。もちろん,明治生まれの日本人っぽくしないといけないが・・・

ふだんあまり笑わない人が笑顔だと,それだけでホッとする。左の Thelonious Monk の “Brilliant Corners” (Riverside) は,滅多に笑わなかったんじゃないかというイメージのある 「バップの高僧」 とも呼ばれた Monk の笑顔の一枚。カヴァー・デザインは,Paul Bacon。

Monk といえば,Miles Davis と共演した 1954 年 12 月 24日,Miles から,「オレのバックではピアノを弾くな」 と言われたことが原因で,自分のソロの途中で,突然,ピアノを弾くのを止めてしまった。若僧の Miles に言われたことに腹が立ち,演奏の途中で,限界に達したからだ,という,いわゆる 「クリスマス・セッション」 の伝説が有名だ。曲は,《The Man I Love》 で,その様子がそのままレコードに収録された。それが,“Miles Davis And The Modern Jazz Giants” (Prestige) 。

Miles Davis は,彼の自伝 『MILES マイルス・デイビス自叙伝』 (マイルス・デイビス,クインシー・トループ 著,中山康樹 訳,JICC 出版局,1990) の1巻目の中で,

この日,モンクとオレの間にあったとされるいさかいについて,たくさんの誤解がまかり通っている。だが,その噂は,ほとんど意味のないことが真実になってしまうまで,勝手に繰り返し語られつづけたものにすぎない。

と,語り,この後,真相はこうこうだ,と述べている。結局,彼だけの証言だけなので,なんとも判断できない。「伝説」 は 「伝説」 として,真しやかに,今後も語り続けられていくのかもしれない。

「伝説」 といえば,Art Blakey And The Jazz Messengers が,パリの <Club St.Germain> でのライブの時のことも有名だ。

この時のメンバーは,Lee Morgan(tp), Benny Golson(ts), Bobby Timmons(p), Jymie Merritt(b), Art Blakey(ds)。ライブは,3枚のLPに収録されたが,その2枚目が,右のアルバム,“Art Blakey & les Jaazz-Messengers - au Club Saint-Germain / Vol.2” (RCA)。ここに収録されたのは,《Moanin'》,《Evidence》,《Blues March》,《Like Someone In Love》 の4曲で,「伝説」 は,その1曲目 《Moanin'》 で起きた。

おなじみのテーマから,Lee Morgan のソロ。Blue Note 盤より,やや粗っぽいソロだが,ライブだけに,それだけ熱狂させる。続いて Benny Golson のソロ。Golson にしては,かなり派手なソロと言えなくもないが,少し,客席は落ち着く。そして,Bobby Timmons のソロ。最初は,ややおとなしめに入っていくが,しだいにファンキー度が増していく。その途中で,客席にいたピアニストで歌手の Hazel Scott が,“Oh Lord have mercy!” (「おお主よあわれみを!」) と叫んだという。だから,アルバムでは,《Moanin' with Hazel》 と曲名が記されている。

私,何度も,このアルバムを聴いているが,彼女の叫び声が入っているのかどうかわからない。どうしても,ついつい,Bobby Timmons のどんどん盛り上がっていくソロに耳を奪われてしまうのだ。ま,これも 「伝説」 でいいか。

そうそう,ジャケットの写真・・・Raymond Treillet だ。

それにしても・・・ここまで,亡くなった人が多かった。ご生存中であっても,ほとんど名前を聞かなくなってしまった人ばかり。やはり,現役世代にも登場してもらおう。

と,思ったが,この Mike Wofford も生年月日を見れば,1938 年生まれだから,いいお歳だ。ジャケットを見ると,名優 テリー・サバラス (Telly Savalas) を思い出させる。ただ,若い人は,もうテリー・サバラスなんて俳優は知らないかも。『刑事コジャック (Kojak)』 なんてテレビ・ドラマは,よく見ていたもんだ。だから,声といえば,森山周一郎さんの声を思い出す。

最近は,アニメの声優さんが評判だが,その昔は,外国映画やテレビ・ドラマの吹き替えの声優さん。たとえば,『バークにまかせろ (Burke's Law)』 のジーン・バリー (Gene Barry) や 007 のショーン・コネリー (Sean Connery),『スパイ大作戦 (Mission: Impossible)』 のジム・フェルプス役のピーター・グレイブス (Peter Graves) といえば,若山弦蔵さんに決まっている。

アラン・ドロン (Alain Delon),アル・パチーノ (Al Pacino),ブルース・ウィリス (Bruce Willis),ジュリアーノ・ジェンマ (Giuliano Gemma) といえば,野沢那智さん。

『ルパン三世』 で知ったという方も多いかもしれないが,山田康雄さんも,クリント・イーストウッド (Clint Eastwood),ジャン=ポール・ベルモンド (Jean-Paul Belmondo),ピーター・フォンダ (Peter Fonda) などで,名声優として活躍していたものだ。

おっと,話が大きく逸れてしまった・・・

Mike Wofford のアルバムは,“Time Cafe” (Azica) で,2000 年の録音。スタンダード中心にオリジナルも交えて,トリオでのアルバム。ジャケット写真は,James Covert。

ホラ貝などを吹いたりもする Steve Turre “TNT” (Telarc) は,2000 年 9 月 9-10 日の録音。タイトルの TNT はもちろん火薬ではなくて,「Trombone and Tenor」 の略。Turre が3人のテナー奏者 James Carter, Dewey Redman, David Sanchez と一人ずつ,3つのグループでの演奏を収録しているアルバムだ。写真は,John Abbott。このカメラマンも 「アルバム・ジャケットの世界」 ではおなじみさんだ。

Steve Turre は,1948 年 9 月 12 日の生まれだから,録音時には,52 歳。こうして並べてみると,50 代というのはまだまだ若い。そんな彼も,今は,70 手前ということか・・・割と最近,彼の新譜を見かけたことがあるが,結局,購入はしなかった。今なお,挑戦的な演奏をしているのだろうか。

2015 年時点での世界の国の平均寿命を見ると,日本が1位で 83.7 歳,2位が,スイスで 83.4 歳,3位は,シンガポールの 83.1 歳という。アメリカはというと 79.3 歳で 30 位。あと,ジャズに関係しそうな国を挙げると,スペインとオーストラリアが同じで 82.8 歳 (4 位),イタリア:82.7 歳 (6 位),フランス:82.4 歳 (9位),カナダ:82.2 歳 (12 位),イギリス:81.2 歳 (20 位),デンマーク:80.6 歳 (27 位) といったところか。(『WHO 世界保健統計 2016 年版』)

ま,そんなに長生きしなくてもいいような気がするが,自然体でいきましょう。

またまた,ベテランのアルバムになってしまうが,Jack Nimitz and friends... “Yesterday And Today” (Fresh Sound) というアルバム。1957 年の3つのセッションと 2007 年 1 月 14 日に録音されたものを収録している。写真は, William Claxton。

Jack Nimitz というバリトン・サックス奏者は,このアルバムしか知らない。1950 年代には,Woody Herman や Stan Kenton のバンドに参加していたようだし,その後も,Bud Shank, Oliver Nelson,Bill Perkins など数多くのアルバムに参加しているらしい。

1930 年 1 月 11 日生まれで, 2009 年 6 月 10日にお亡くなりになっている。

バリトン・サックスの腹の底に響く音は,たまに聴きたくなる。恒例のオフ会にも,時々,バリトン・サックスのアルバムを持っていくが,やはり,大きなスピーカーで大音量で聴くバリトン・サックスは,ド迫力だ。家で,チマチマと聴いているのとは,大違い。ただ,このところ,バリトン・サックスの新譜を手に入れていないので,そろそろ何か探してみるか・・・などと思っているところ。

現役といえば,この人を忘れてはいけない。Terell Stafford。2000 年に,“Fields Of Gold” (Nagel Heyer) というアルバムで初めて聴き,すっかりお気に入りになったトランペッターだ。1966 年 11 月 25 日生まれだから,今年で,51 歳か。やはり,まだまだ若い,という感じだ。

左のアルバムは,“Forgive And Forget” (Herb Harris Music) で,2016 年 1 月 4 日録音だ。写真は,Fran Kaufman。

これまでに,リーダー作 6 枚,サイド・メンとして参加したアルバム 4 枚を手に入れたが,上に紹介した Mike Wofford の “Turn Signal” (Capri) にも参加していた。

安定感のあるトランペッターで,音色といい,フレージングといい,申し分のない才能を持っている。これからも,追いかけていこうと思っているミュージシャンだ。

そう言えば,ここまで男性ばかりだ。そろそろ女性の笑顔をご覧いただこうか。

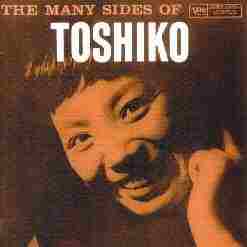

やはり最初は,穐吉敏子さん。アルバムは,“The Many Sides Of Toshiko” (Verve) だ。彼女にとって,Verve への3枚目のアルバムで,Toshiko Akiyoshi(p), Eugene Cherico(b), John Hanna(ds) というトリオでの録音。自身のオリジナルも含めての演奏は,まさに,バップ・ピアニストだ。

写真は,Burt Goldblatt で,やはり,昭和の香りのする写真であると言えば,失礼だろうか。女性のことなので,あえて詳しい生年月日は記さないが,昭和ヒトケタ世代。このアルバムの録音された 1957 年は,昭和 32 年だから,昭和の香りがしても不思議ではない。そして,いかにもその当時の 20 代のお嬢さんではないか。で,その頃・・・というか,もう 1,2 年ほど前の私といえば・・・

もう一人,ピアニストを・・・Marian McPartland “On 52nd Street” (Savoy)。Savoy から出された数枚のアルバムからの演奏を集めたCD。1953 年の録音で,全 17 曲中 12 曲は,<The Hickory House> でのライブで,残りは,同じく 1953 年にスタジオで録音されたもの。

ジャケットの写真は,カメラマンの名前はわからず,Savoy Archive とあるだけ。中に入っているブックレットの写真の多くは,Bob Parent が撮ったもので,一枚は,Chuck Stewart の写真であるとは記載されているので,あるいは,彼らのどちらかの写真かも知れない。

彼女は,穐吉敏子さんより,10 歳あまり年上で,2013 年 8 月 20 日に,すでにお亡くなりになっている。

最後に2枚。もう少し,見るからに若々しいジャケットで締めよう。

Ilona Damięcka “Hurry Up” (Siloe) は,2007 年 7 月と 2008 年 6 月に録音されたもの。1曲では,ヴォーカルも披露している。

この人,ポーランドのピアニストなのだが,それ以外,よくわからない。それというのも,アルバムに入っているライナーが全文ポーランド語で書かれていて読めないし,ネットで検索しても,ほとんどポーランド語のページばかりで,彼女の経歴などが書かれているのかどうかさえわからなかった。ただ,けっこう活発に活動しているようで,ジャズ・フェスに出演したり,すでに数枚のアルバムを出していたりするようだ。もちろん,経歴がわからないんだから,お歳もわからない。ま,女性のことなので,生年月日は公表していないのだろうけど。写真を見る限り,けっこうお若いことは間違いないだろう。

最後は,「北欧の貴公子」 と,かっては呼ばれていた Jan Lundgren のトリオでのアルバム。“Cooking! at The Jazz Bakery” (Fresh Sound)。録音は,1996 年とちょっと古い。1966 年生まれだから,録音時は,ちょうど 30 歳。ジャケット写真は,おなじみの William Claxton。

このアルバムから,もう 20 年以上経っているから,彼も 50 を過ぎたか。最近の彼のアルバムをチェックしていないので,どうなってるんだろう。オジサン化してるのか,それともまだ,貴公子然とした雰囲気は残っているのだろうか。

ところでアルバムは,ロスのバークレイでのライブ録音で,2枚組み,スタンダード,ジャズ・スタンダードなどを全 21 曲収録というモノ。ベースは,Chuck Berghofer, ドラムスは,Joe Labarbera というメンバーで,彼らしい端正で,溌剌としたプレイが聴ける。ベテラン二人のリズムも元気一杯という感じで,若いピアニストを盛り立てている。

いかがだったでしょう。20 枚のアルバムを見てきたが,もちろん,他にも 「笑顔」 のジャケットはある。「笑う門には福来る」 少しは,和んだろうか。眉間に皺を寄せたしかっめ面や頬を伝う涙の泣き顔ではなく,いつも 「微笑」 を絶やしたくないもの。そんな平和な世界が続くことを祈るばかりだ。

(2017. 9. 5.)

第 11 回 第 12 回 第 13 回 第 14 回 第 15 回 第 16 回 第 17 回 第 18 回 第 19 回 第 20 回

目次にもどる TOP ページへ

ジャズというと,いろんなフォーマットで演奏される。楽器構成もさることながら,その上に,何人で演奏するか,それによっても随分違ってくる。

ソロ,デュオ,トリオ,カルテット,クインテット,セクステット,セプテット,オクテット,ノネット または ナイン・ピース,デクテット または テンテット・・・ビッグ・バンドまで人数も様々だ。

これに楽器の組み合わせを重ねると,その種類は無限大だといってもいい。

そうしたグループで録音されたアルバムのジャケットを見ると,多いのはやはり,リーダーが写っているもの。他の者は,表ジャケットに名前が出ればいいが,そうでなければ,裏側に,personel として記されていることがほとんどだ。

ただ,やはりメンバー全員がジャケットに写っていることがある。

今回は,そういうアルバム・ジャケットを選んでみよう。そんなに数は多くないと思ったが,手持ちのアルバムでもそれなりの数があり,紹介できないものもけっこうあったほどだ。

では,始めましょう。

ソロ (solo)・アルバムから,見ていきましょう。

まず最初は,Michel Petruciani “Solo Live” (Dreyfus) から。

ジャズの歴史からみると,ピアノという楽器は,もともとソロで演奏されることが多かった。どこへでも気軽に運べるという楽器ではないし,それなりに熟練した技術が必要だ。それに,ひとりで,メロディーも伴奏もできるので,他の楽器がなくても,たいして困らない。

まだジャズとは言い切れないが,初期のラグタイムなんて,まさにピアノでなくてはできない音楽だった。ストライド・ピアノ,ブグ・ウギなんていうのもそうだ。Scott Joplin,James P.Johnson,Mead Lux Lewis, Albert Ammons ・・・

そのあとに登場したのが,ジャズ・ピアノの神様 Art Tatum だろうか。

モダン・ジャズの時代に入ってからも,多くのピアニストが,ソロでアルバムを作っている。

1970 年代から,ソロ・ピアノで一世を風靡したのが,Keith Jarrett で,彼以降,ますますソロ・ピアノのアルバムも作られるようになったように思う。

そんな時代に,彗星のように現れたのが Michel Petruciani ではないだろうか。彼の実にダイナミックな演奏は,本当に,ピアノを鳴らしきるような力強さと繊細があった。

私は,個人的には,彼の素晴らしいピアノを聴くのならば,ソロに限ると思っている。彼のピアノには,ベースもドラムスもいらない。メロディー,ハーモニー,リズムのすべてを彼のピアノは見事に表現しきるからだ。そういう点では,この “Solo Live” は,必聴のアルバムだろうと思う。

少し長くなってしまった。いつもどおり,ジャケット写真のカメラマンを紹介しておくと,Frédéric Reglain とある。

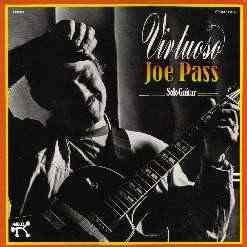

ソロ・ピアノに対抗したわけではないが,この人は,ソロ・ギターのアルバムを何枚か作った。Joe Pass だ。右のアルバムは,その第1作,“Virtuoso” (Pablo)。A面,B面,それぞれ6曲ずつ,全 12 曲のうち,自作のブルース1曲を除いて,スタンダードを,ソロ・ギターで演奏した。それも,あえてアンプを通さず,ピックも使わずに指弾きで。その驚異的なテクニックの詰まったこのアルバムに,聴く者はド肝を抜かれたはずだ。

私は,ジャズ・ギターからジャズを聴き始めたようなものだが,このアルバムには,本当にブッタマゲタとしかいいようがない。1曲,だいたい4分前後で,長いものでも5分を超えないから,片面でだいたい 25 分くらいなものなのだが,それだけ聴くだけで,疲れてしまうほどだった・・・

その頃,私もギターをかじっていたが (ジャズ・ギターではない),本屋で,このアルバムのコピー譜本が売られていたので,買ってみた。そこに記されたオタマジャクシの数は,想像を絶するものだった。

数枚出たソロ・アルバムも,結局,この1枚を手にいれただけで今日に至っている。

そうそう,写真家・・・Phil Stern という人だ。

しかし,考えてみるまでもないが,ソロ・アルバムで,そのミュージシャンがジャケットに登場しても,「全員集合」 とは言えない。「全員」 というからには,他にもメンバーがいなくちゃ。

というわけで,まずは,デュオ (duo)。

実のところ,私,ソロやデュオのアルバムは,あまり買わない。なぜかという確固たる理由があるわけではないが,ピアノやベース,ドラムスも入ったアルバムの方に手が向いてしまう。自然,人数は多くなる。

そんな私が,去年の後半から今年に入って,デュオ・アルバムを3枚入手しているのは,極めて珍しいことだと,自分でも驚いてしまう。そのうちの2枚のジャケットは,まさにデュオの2人がジャケットを飾っているので,ご紹介しよう。

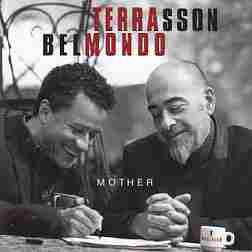

1枚目は,Jackey Terrasson / Stephane Belmond “Mother” (Impulse) で,ピアノとトランペット,フリューゲルホーンのデュオ。Jackey Terrasson は,1965 年 11 月 27 日生まれで,Stephane Belmond は,1967 年 7 月 8 日生まれだから,ほぼ同年代の2人。ちょっと,Miles Davis を感じさせる Stephane Belmond に,Jackey Terrasson が刺激的に絡む演奏は,なかなか緊張感もあって,これはデュオならではというもの。

ジャケットの印象は,そこまでの緊張感を感じさせないが,アイデアを出し合っているところだろうか。写真は,Philippe Levy-Stab。

2枚目は,今年 (2017) のオフ会にも持参したアルバム,Enrico Pieranunzi / Rosario Giuliani “Duke's Dream” (Intuition) で,オフ会の時にも言ったと思うが,Enrico Pieranunzi が珍しく Duke Ellington を取り上げている。

この2人,Pieranunzi は,1949 年生まれ,アルト・サックスの Rosario Giuliani は,1967 年生まれだから,親子とまではいかないが,歳の離れた兄弟という歳の差か。そんな2人で,Ellington を演奏するが,やはり一筋縄ではいかない。スタンダードになっている Ellington の曲に新しい解釈を加えたというところか。《Take The Coltrane》 と 《Come Sunday》 では,Pieranunzi がエレピを使うが,これもなかなか効果的だ。

写真は,Soukizy とある。イタリアの映像作家とでもいうのだろうか,はっきりとはわからなかったが・・・いろいろ作品はあるようだ。

ソロ,デュオとくれば,次は,トリオ (trio) だ。やはり,ピアノ・トリオのアルバムが多いので,その中から,いくつかのパターンを見てみよう。

最初は,ジャケット用に撮ったパターンで,かっこ良くというか,ちょっと気取った感じになる。

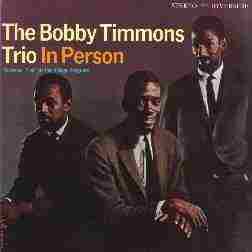

Bobby Timmons “In Person” (Riverside) なんかは,その一例だろう。アイビー系のスーツ姿もぴたりと決まった3人で,左から,Albert Heath, Bobby Timmons, Ron Carter。Al Heath も Ron Carter も若いね。アルバム・デザインは Ken Deardoff,バック・ライナー・フォトは Steve Schapiro とあって,ジャケット写真は,さて誰だろう?

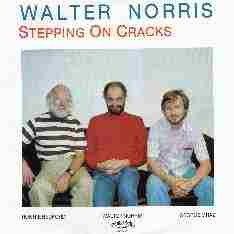

Walter Norris “Stepping On Cracks” (Progressive) は,まさに集合写真といったところか。ちんまりとソファに座っている3人を撮ったスナップ風。Ronnie Bedford,Walter Norris,George Mraz の3人だが,George Mraz がやはり若いなぁ。1978 年の録音。プロデューサーやエンジニアの名前はあるが,デザイナー,写真家の名前はない。この素人っぽい写真は,ひょっとしたら,プロデューサーの Gus P.Statiras あたりか。推測に過ぎないが・・・

Walter Norris なんて人の名前も,とんと聞かなくなったというか,このアルバム以外,知らない。日本で紹介されたこともなかったんじゃないかと思えるくらいだ。(しかし,今,ネットで検索したら,このアルバムもCD化されて,日本盤が発売されたこともあるようだ。)

このアルバムを買った 1990 年頃,《A Child Is Born》 が気に入っていて,この曲が入っているのを見つけて思わず購入したものだ。

3人のスナップ風ジャケットでも,写真家が撮るとこうなる。Martin Sasse Trio “Here We Come” (nagel heyer)。写真は Michael Südholt。やはり,グッと雰囲気がいい。

確か,彼のデビュー・アルバムだと思うが,《On A Clear Day》,《I Had The Craziest Dream》 なんてスタンダードも演っているが,ほとんどが,Sasse のオリジナル。

ライナー・ノートを読むと,「お気に入りのピアニストは,McCoy, Ahmad Jamal それに Red Garland だ」 と彼が話していたとある。《Dear McCoy》 というオリジナルを演奏しているくらいで,なるほど,彼らの影響もありそうだ。意外にファンキーな一面もあり,古さと新しさが同居している。

トリオのジャケットで,3人が写っているパターンの一つに,楽器といっしょに写っているものがある。

Mads Vinding Trio “DADDIO DON” (Stunt) もそんな一枚。単純な写真ではなく,少し加工されている分,雰囲気も写真そのものとは違う味になっている。写真は Jan Persson,デザインは Claus Hydal。

1997 年,1998 年,1999 年と Mads Vinding と Alex Riel がピアニストを変えて3枚分のトリオ・アルバムを録音したが,これはその2枚目,1998 年 3 月 1 - 2 日録音で,ピアニストは Roger Kellaway。ちなみに,1997 年のピアニストは Enrico Pieraunzi,1999 年のピアニストは Carsten Dahl で,この3枚とも,内容は,実に素晴らしく,私の愛聴盤になっている。

蛇足ながら,Enrico Pieraunzi とのトリオのものは,スタジオ録音 (1997 年 3 月 3-4 日) の 8 ヵ月後に出演したライブの録音がCD化され,最近になって発売されたことも記しておこう。

楽器といっしょと言っていいか,微妙ではあるが,こういうのもある。

Trio Pim Jacobs “Come Fly with Me” (Philips)。ベーシストの Ruud Jacobs は,ベースを抱え,ドラムスの Peter Ypma は,ケースに入れたスネア・ドラムを提げている。さすがに,ピアニストは,楽器を運べない。写真は,Bart Mulder。

この Pim Jacobs はオランダのピアニストで,数枚のアルバムを出しているようだが,私はよく知らない。なんでも,Rita Reys のダンナさんらしく,彼女の歌伴もしていたそうな。Rita Reys のことも,よく知らないので,これくらいでご勘弁を。

ミュージシャンと楽器となると,演奏している姿もジャケットに使われることが多いが,さすがに,全員そろってというのは,数少ない。ピアノ・トリオでも,ピアノ,ベース,ドラムスとなると,どの楽器もけっこうな大きさなので,なかなか一枚に収めるのは難しそうだ。

が,探してみるとあった。Jack van Poll,Hein van de Geyn, Joe Labarbera のトリオの “Live In Cape Town” (Challenge) だ。南アフリカのケープ・タウン (Cape Town) にある,Beach Road Studios Of Sabc での 2001 年 4 月 6,7 日のライブ。

かなりコンパクトなセッティングだから一枚に収まったのだろう。写真は Ken van Wyk。

もし,一枚に収まりきらなかったら,こういう分割した手法もあるという例が,Keith Jarrett,Gary Peacock, Jack DeJohnette “Still Live” (ECM) だろう。3人をバラバラに配置したデザインで,これは,あとで見てもらうことになろうが,トリオ以外でも利用される。

ドイツの Philharmonic Hall,Münich での 1986 年 7 月 13 日のライブ。

写真は,Rose Anne Colavito,デザインは,Barbara Wojirsch。

この頃からの数年は,Standards の最も脂の乗っていた時代だろうか。次々にアルバムが出されて,どれも評判が良かったものだ。それまでのピアノ・トリオにない新鮮な感覚が溢れていたといえようか。

そんな中,1996 年に Keith Jarrett が 「慢性疲労症候群 (chronic fatigue syndrome)」 と診断され,数年の間,活動休止状態が続いたものだ。1998 年には,再びピアノを弾けるまでに回復し,以後現在に至る。

なお,またまた,蛇足ながら,上のジャケットの写真を撮影した Rose Anne Colavito は,療養中の Keith を献身的に支えた2度目の夫人であり,活動再開ごの最初のアルバム “The Melody at Night, with You” は,彼女へのクリスマス・プレゼントとして自宅で録音されたものだった。しかし,2010 年には,離婚したようだ・・・

トリオというと,ピアノ・トリオに限らない。ここからの2枚は,サックス奏者のトリオだ。

The Ornette Coleman Trio “At The "Golden Circle" Stockholm / Volume One” (Blue Note) は,Ornette Coleman(as), David Izenzon(b), Charles Moffett(ds) というトリオでのライブ盤だ。

1965 年 12 月 3,4 日の録音で,さすがに北欧の冬は寒かったろう。写真はもちろん Francis Wolff,デザインも Reid Miles というまさにゴールデン・コンビ。

それまで,Ornette Coleman を認めていなかった人も多かったようだが,このアルバムの頃から,新しいジャズとして認める人が増えてきたという。ようやく,時代の方が彼らに追いついてきたのだろう。

2枚目は,デンマークのベテランサックス奏者の Jesper Thilo “Still Movin'” (Music Mecca) で,このアルバム,2枚組だが,2枚目には,同じメンバーで 1994 年に録音し,翌年発売されたアルバム “Movin' Out” をカップリングしたもの。20 年以上前のアルバムだから,すでに廃盤になっていたものが,ボーナスとしてついてきたわけだ。

メンバーは,テナー・サックスの Jesper Thilo,ピアノの Ben Besiakov,そして,ベースの Jesper Lundgaard。

ジャケットを見ると,Thilo はテナー・サックスを膝に置いているが,ソファに腰掛けたパターンだ。写真は,Gorm Valentin。やはり,こういうパターンあるでしょ。

少しトリオが長くなったので,次は,カルテット (quartet),4人組に移ろう。

2000 年に,Phil Woods はイタリアへのツアーを行った。その時,Philology レーベルに,イタリアのミュージシャンたちと数枚のアルバムを作ったのだが,その1枚が右のアルバム “Woods Plays Woods / Phil Woods & The Italian Rhythm Machine” (Philology) だ。イタリア国旗をバックに,真ん中にカルテットのメンバーと肩を組んだ写真がデザインされている。ジャケットの隅に Chapter 7 とあるから,これは,この時の 7 枚目のアルバムだろう。

同時期の他のアルバムも同じようなデザインで,どれもイタリア国旗が背景に使われていた。私は,もう1枚 “Woods Plays D'Andrea” をもってるだけで,それは,Chapter 6 だ。

The Italian Rhythm Machine のメンバーはというと,Stefano Bollani(p), Ares Tavolazzi(b), Massimo Manzi(ds) というイタリアのピアノ・トリオ。Stefano Bollani は,ご存知の方も多いかもしれない。

なかなか Woods も元気一杯で,イタリアン・ハード・バップというところか。ジャケットの写真は,Carlo Pieroni。

左のジャケットもイタリア・ジャズ。Enrico Pieranunzi Quartet “Alone Together” (Challenge) で,Enrico Pieranunzi(p), Philip Catherine(g), Hein Van de Geyn(b), Joe LaBarbera(ds) というメンバー。ただし,3曲には,トランペットの Eric Vloeimans がゲストで参加しているので,丸々カルテットというわけでもない。

ジャケットは,カルテットのメンバーの写真だから,ま,いいか。4人並んだ写真を,ジャケットに収まるように切り貼りしたものだ。写真は Joost Leijen, アート・ディレクションとデザインは Dolphin Design。

録音は,2000 年 3 月 8-9-10 日。