アルバム・ジャケットの世界

ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 21 回 アップっぷ

写真を撮る時,なにげなく撮ってしまうと,撮った写真を見ると,なにか違うなぁ,と感じることが多い。スナップ写真は,それはそれでもいいんだが,写真を撮る時,今の表情がいいからと思ってシャッターを切った時など,特に,なにか物足りなさを感じてしまう。

肉眼では,常に広い範囲が見えているが,対象の一部,たとえばAさんとBさんが談笑している時のAさんのとってもいい表情などに注意していると,それがしっかり見える。Aさん,Bさんの背景の風景や,視野の隅の風景も見えているのにだ。ところが,見ていたのと同じくらいの視野で,いやもっと狭くAさんとBさんだけを写真に撮っても,Aさんの表情がまったく捉えられていないので,あとで,がっかりすることがある。

昔,テレビで流れていた,カメラだったかフィルムだったかのコマーシャルで,確か,篠山紀信さんだったと思うが,「ググっと寄って・・・」 とかなんとか言うようなのがあったと思う。うろ覚えで,申し訳ないが,ちょうどその頃,一時,私もカメラに凝ったことがあって,中古で買った一眼レフを手に,いろんな写真をバチバチ撮っていた。その頃は,もちろんまだフィルムの時代だから,現像・印画しなくては,結果を見ることができない。自分ではできなかったから,現像され,印画されたものを写真屋さんに取りに行き,一枚ずつ写真を見ながら,一喜一憂したものだ。

シャッターを切った時の印象は残っているので,その印象どおりの写真が取れていれば,実に気持ちがいいものだが,まったく期待を裏切る写真の方がはるかに多かったものだ。

そんな時に気がついたのが,ケチケチしないで,ともかく数多く撮るということと,これは! という時には,出来るだけ対象に近づいてアップで撮ること・・・

プロのカメラマンが,バシバシ,連写するのも,一瞬を捉えるのは,ワン・チャンスでは,難しいということだ。そして,肉眼では,はっきり見えていたものも,カメラだと,ほんの一部にしか過ぎないので,はっきり見せるためには,「そこ」 をアップで捉えなければならないということだ。しかも,目で見ている 「そこ」 は,ある程度広がりがあるので,カメラが捉えるピン・ポイントでは,捉えきれないことがある・・・ほんの僅かな写角,視野の違いで,捉えられないということだ。

つまり,AさんとBさんが談笑している時のAさんの表情だから,Bさんもいっしょに写そう,と思うと,よほどいい角度,いい瞬間でないと捉えきれない。むしろ,Aさんだけに的を絞った方が,撮りたい表情を捉えられるということだ。経験の多いプロなら,もっと違う撮り方があるかもしれないが,素人なら,Bさんを切ってAさんだけの表情を捉えるか,Aさんの表情は記憶の中に残して,写真では,Bさんといっしょにいることを優先させるか・・・どちらかの選択しかないだろう。それがわかっていてもできないんだからしようがない。

結局,しばらくして,フィルム代,現像代という経済的な問題と,それよりも何よりも,やはりセンスがなかったということに気がついて,カメラ小僧もやめてしまったものだ。

今回は,そんなわけで,グググッと寄った,ミュージシャンのアップを捉えたジャケットを選んでみた。かなりの数が見つかったが,その中から 17 枚を残したが,どんなものだろう。

まずは,Julie London。まるで絵のように見えるジャケットだが,cover photografy Phil Howard とあるから,写真だ。Barney Kessel のギターと Ray Leatherwood のベースをバックに歌う “Julie Is Her Name” (Liberty) 。

ただ,この写真なら,アップ・ショットというより,バスト・ショットというべきだろう。

バストと言っておいて一見すると,ヌード写真かと見まがうが,ちゃんとドレスを着ていることが,ジャケットの最も下に黒いドレスがわずかに見えることからわかる。しかし,オトコどもは,一瞬,ドキッとするだろう。(ドキッ!)

Julie London は,もともとは,女優としてデビューしたのだが,女優としての彼女を見たことがない。

最初の結婚に失敗し,離婚後,Bobby Troup の勧めで歌手になり,1955 年にこのアルバムを録音し,シングル・カットされた 《Cry Me A River》 がヒット。一気に,人気歌手になったという。今でも,《Cry Me A River》 といえば Julie London,Julie London といえば 《Cry Me A River》 と言われるほど切っても切れない曲となっている。

Bobby Troup とは,その後,1959 年に結婚し,いっしょにテレビ・ドラマ・シリーズなどにも出演したことがあるらしい。1999 年に彼が亡くなる前の 1995 年頃から体調を崩していたようだが,2000 年 10 月 18 日,彼女も亡くなった。74 歳だった。

もう少し,寄ってみよう。Oscar Peterson Trio + drums をバックに歌う Anita O'Day “Anita Sings The Most” (Verve)。これぐらい寄れば,アップと言っていいだろう。それにLPサイズだと,かなりの迫力だ。ただ,カメラマンの名前がない。

美人度でいえば,Julie London に軍配が上がるだろうが (イマドキ,こういう表現は良くないのかな?),Anita 姐さんと呼びたくなるような,気風 (きっぷ) のよさがとても魅力的だ。1958 年の Newport Jazz Festival を記録した 『真夏の夜のジャズ (Jazz On A Summer's Day)』 でも,前半のハイライトは,Anita O'Day のステージ・シーンだろう。Anita 姐さんらしさが,うまく捉えられていると思う。あの超高速 《Tea For Two》 は圧巻だ。

LeeAnn Ledgerwood は,お気に入りのピアニストの一人だが,このアルバム,“You Wish” (Triloka) は,実は,もうかなり前の事だが,東北地方の,とある郵便局長さんに貸していただいたアルバムの一枚。アルバムそのものを貸してもらったので,もちろん,コピーはしてある。CDそのものだけでなく,ジャケットもライナーもすべてスキャンしてあるので,この写真を撮影したのが Chris Cuffaro だとわかる。ありがたいものだ。

ただ,ホントのところ,せっかくスキャンしてあったジャケットなどは,以前のパソコンが吹っ飛んだ時に,パソコンのハード・ディスクから消えてしまった。だから,もうすっかり諦めていたのだが,そういえば,昔のパソコンの頃,CD-R にデータのバック・アップを,けっこうマメに取っていたのを思い出した。そのディスク,部屋の中のどこかにあるはず・・・と,探してみるとありました。残っていました。やはり,データのバック・アップはしておくものだ。

つい先日,LeeAnn の 2016 年録音のアルバムを手に入れた。“You Wish” は 1991 年の録音だから,その2枚のアルバムには,25 年ほどの時間の隔たりがある。新しいアルバムのジャケットを見ると・・・さすがに,さすがに,お歳を重ねられたことがわかる。

もっと,もっと,寄ってみよう。Caemen McRae “Live At Sugar Hill” (Time)。これだけ寄ると,Carmen McRae の歌声が聴こえてきそうだ。Norman Simmons(p), Victor Sproles(b), Stewart Martin(ds) というピアノ・トリオをバックに,San Francisco のクラブだけに,ご当地ソングともいえる 《I left My Heart In San Francisco》 も歌う。カヴァー写真は Group Three の写真。

日本では,エラ,サラ,カーメン,つまり,Ella Fitzgerald,Sarah Vaughan,Carmen McRae の3人を 「御三家」 と呼んでいたことがあった。そんなこともあって,あまりヴォーカルを持っていなかった私も,とりあえず1枚ずつくらいは押さえておこう,と買ったのがこのアルバムで,1986 年 10 月だった。それまで聴いていたヴォーカルといえば,Anita O'day と Billie Holiday とか,Clifford Brown がらみで Dinah Washington,Helen Merrill というあたりで,個性的というか,アクの強い,粘り気のある歌手が多かったような気がする。その中では,彼女は,まだアクの少ない方ではないだろうか。

未だに,ヴォーカル・アルバムはあまり持ってないが,どうも自分でもヴォーカルの好みがはっきりしない。インストでもそうといえばそうなんだが,コテコテ系も大好きだし,サラッと自然体のもいい。それに,たまにヴォーカル盤を聴くと,なんか癒されるのも確かだ。

だけど,ヴォーカルの深遠なる森に踏み込むことには,やはり躊躇している自分がいる。ずーっと,ためらい続けているのだ・・・

外国人の美人もいいが,やはり,我々には,日本人の方がいい。Naoko Terai “All For You” (One Voice),思わずうっとりとした気持ちになる。写真は,Kazuyuki Okajima。

フランス料理も,イタリア料理も,中華料理も,確かに美味い。だけど,毎日食べるなら,やはり和食に限る。煮物,焼き物,和え物,刺身・・・調味料の濃い味付けで誤魔化さず,素材の味,色彩,形さえをも引き立てるような調理。実に,繊細だと思う。それが基本だから,特別に料亭に行かなくても,家庭の味にも,さりげなくふつうに取り入れられて,生きているところが素晴らしい。まさに,日本文化だ。

女性に関しても,Ingrid Bergman,Grace Kelly などは,とびきりの美女だと思う。最近の女優をあまり知らないので,大きなことは言えないが,彼女らを超える美人女優はいるんだろうか?

とはいえ,所詮,外国の方。やはり,安心できるというか,癒されるのは,日本の方だろう。一昔,二昔,三昔前に比べたら,街を歩いている一般の方も,ずいぶん綺麗になったと思う。そりゃ,昔も驚くほど美しい人はいたが,滅多にお見掛けしなかった。この頃は,平均が上がっているというのか,綺麗な方が増えたのではないだろうか。しかし,こういうことを長々と書いていると顰蹙を買うだろう。もうちょっと,書きたいこともあったが,今回はやめておこう。

ところで,このアルバム,2001 年の 8 月から 9 月にかけて録音された,彼女の5枚目のアルバムだそうだ。セルフ・プロデュースで,選んだ曲も自作曲から,Antonio Carlos Jobim の 《Agua de Beber (おいしい水)》,Dizzy Gilespie 《Be Bop》,Astor Piazzolla 《Libertango》,Claude Debussy 《Clair de Luna》,Henry Mancini の 《I Girasoli (ひまわり)》 など多彩で,それぞれ聴きごたえのある演奏になっている。

特に,私は,Piazzolla が好きなこともあって,《Libertango》 がお気に入りだ。Richard Galliano のアコーディオンとのやりとりも刺激的。

さて,ここからは,男性ミュージシャンになる。オトコはいらないと言う人は,閉じてもらってけっこうです。(笑)

Eric Hargett “Steppin' Up” (Whaling City Sound) は,Eric Hargett(bs, ts, moog base, fender rhodes, vib), Joey DeFrabcesco(org, p, moog lead), Gerry Gibbs(ds) というメンバーで,Joey DeFrabcesco がピアノを弾く1曲だけ,Hamilton Price(b) が参加している。基本的には,バリトンとテナーが半々というところだが,曲によっては,fender rhodes や vibraphone も使って変化をつけている。それも意欲的でいいけれど,テナーとバリトンの持ち替えだけで十分勝負できるのだから,と思ってしまう。

曲は,Monk の 《Hackensack》 とスタンダードの 《You Don't Know What Love Is》 以外は,彼のオリジナル。バリトンでのバラード 《You Don't Know What Love Is》 がなかなか味わい深かった。

Eric Hargett は,写真で見る限り,けっこう若そうだが,年齢等はわからなかった。ジャケット写真は Jason Miyashiro。

Fabrizio Bosso の Duke Ellington 曲集の “Duke” (Verve) は,Fabrizio Bosso(tp, flh), Julian Oliver Mazzariello(p), Luca Alemanno(b), Nicola Angelucci(ds) というカルテットに,Paolo Silvestri がアレンジ・指揮する Fernando Brusco(tp), Claudio Corvini(tp), Mario Corvini(tb), Gianni Oddl(as), Michele Polga(ts, ss), Marco Guidolotti(bs) というメンバーのホーン・アンサンブルがつく。そのアンサンブルをバックに,おなじみの Ellington の名曲の数々を,実に,のびのびと小気味よくラッパを吹く。

ジャケット写真は Roberto Cifarelli。

それにしても,Ellington 曲集というアルバムは,いったいどれくらいあるんだろう。片腕ともいうべき Billy Strayhorn 曲集も含めれば,けっこうな数になるんじゃないかと思う。Joe Pass, Kenny Burrell, Thelonious Monk, McCoy Tyner,John Hicks,Toshiko Akiyoshi,Harry Allen, Enrico Pieranunzi ・・・ざっと思い出すだけでも,これくらいはある。作曲家としての Duke Ellington の大きさがわかるというものだ。

だけど・・・申し訳ないが,Duke Ellington のアップを見ると,ただの助平そうなオッサンに見えなくもない。

このアルバム,“Duke Ellington Presents...” (Bethlehem) では,珍しく 《Summertime》,《Laura》,《I Can't Get Started》,《My Funny Valentine》,《Deep Purple》 なんてスタンダードもやっている。1956 年の録音で,Cat Anderson,Ray Nance,Johnny Hodges,Paul Gonzalves, Russell Procope, Jimmy Hamilton, Harry Carney, Quentin Jackson といったいつものメンバーの他に Clark Terry も在団していた頃。

ジャケットの右下に小さく 「parent」 と印刷してあるが,これはなんだろう? デザイナー? カメラマン? でも,全部小文字だしなぁ,サインじゃなくて活字だしなぁ・・・

Duke Ellington ときたら,Count Basie も出さなきゃ。ただし,Count Basie 自身のアルバムではなく,Randy Reinhart & Jesper Thilo Sextet の “For Basie” (Nigel Heyer) というアルバム。

Randy Reinhart(tp), Jesper Thilo(ts, cl), Rossano Sportiello(p), Rudolf Pluto Kemper(g), Nico Gastreich(b), Moritz Gastreich(ds) というメンバーでの Count Basie トリビュート・アルバムで,《Blue And Sentimental》,《One O'Clock Jump》,《Moten Swing》,《Lester Leaps In》 など Count Basie おなじみの曲も含めて全 11 曲。ハンブルグ (Hamburg) の <Birdland Jazz Club> でのライブで,6人編成ながら,Count Basie 楽団らしい雰囲気も漂わせながらの演奏は,なかなか楽しい。

6曲目の 《Lady Be Good》 では,オール・アメリカン・リズム・セクションばりのリズムに乗って Jesper Thilo,Randy Reinhart,Rossano Sportiello とソロの続いた後,なんと Jesper Thilo がスキャットを交えながらヴォーカルを披露する。

カヴァー写真は Nancy Miller Elliott。

Duke Ellington と Count Basie・・・ジャズ界にその名前を残す二大ビッグ・バンドだろう。どちらかというと,作曲家として名高い Duke Ellington と,天下無双のスイング感を誇る Count Baise というのが,大雑把な捉え方になるのだろうか。どちらにせよ,ジャズ界に残した功績は計り知れないものがある。

双方のバンドに在籍した多くのミュージシャンの名前も忘れられない人が多くて,名前を挙げだしたらキリがない。10 人に限って思い出す名前を挙げれば・・・

Duke Ellington・・・Cat Anderson, Ray Nance, Cootie Williams, Lawrence Brown, Quentine Jackson, Johnny Hodges, Russell Procope, Paul Gonsalves, Jimmy Hamilton, Harry Carney ・・・おっと,これで 10 人か。

Count Basie・・・Thad Jones, Joe Newman, Henry Coker, Lester Young, Frank Wess, Frank Foster, Freddie Green, Walter Page, Jo Jones, Sonny Payne ・・・こちらもこれで 10 人になってしまった。

“Modern Art” というアルバム,Art Pepper とこの Art Farmer のがある。Art Pepper 盤のジャケットは,すでに 「第 6 回 男は黙って・・・」 で紹介した。それに,あちらは,アップ・ショットではない。

こちらの Art Farmer 盤は,United Artisits に 1958 年 9 月 10,11,14 日に録音されたアルバムで,Art Farmer(tp), Benny Golson(ts), Bill Evans(p), Addison Farmer(b), Dave Bailey(ds) というメンバー。Art Farmer と Benny Golson の共演は,他にもいろいろあるが,そこに Bill Evans が入っているというところが面白い。ただ,まだ 後の Bill Evans という感じではない。

Art Farmer のアップを撮ったのは Alex Singer,デザインは Marvin Israel。LPジャケットだと,けっこうな迫力がある。

2007 年の 「ベスト3」 に選んだ1枚である Charlie Mariano “Silver Blue” (enja) のジャケットは,なかなか味がある。スイスのチューリッヒ (Zürich) で録音された 2006 年 3 月 6-8 日といえば,Charlie Marinao はなんと 82 歳。それに,この後も精力的にライブや録音を続け,どれもが素晴らしいアルバムだった。

すっかり眉毛も白くなった彼をアップで撮ったのは Ssirus Pakzad。

最近の風潮だが,白髪は染めるもの・・・なんてことになっているようだ。女性が白髪を気にするのはわからないでもないが,なんでそこまで,白髪を敵視するんだろうと思うくらい。これは,染髪剤を売っている企業の陰謀ではないか,とさえ勘ぐってしまう。(笑)

40 代のはじめ頃,そう,いわゆる 「厄年」 の頃,私の髪にも変化が起きはじめた。子どもの頃など,髪の毛は太く硬くて,頭を洗ってそのまま寝てしまうと,朝起きたらハリネズミのようになっていたものだ。高校生の頃くらいから,髪を伸ばし,長髪というほどでもなかったが,かなり長くしていて,その頃の写真を見ると,クセ毛でもあったので,長めの髪が波打っている。就職してからは,もちろん髪は短くしていたが,クセ毛はあいかわらずで,出勤前の朝,髪を整えるのに時間がかかったものだ。そして・・・厄年の頃,鏡を見ていると,なんだか白いものが混じっているのに気がついた。

それから,だんだん若くなくなったので,若白髪の 「若」 がとれて,ただの白髪になったが,多少増減するぐらいで推移していた。退職してから・・・鏡を見ると,白髪は減ったかもしれないと見える。髪全体が,昔より細くなり,量的にもかなり少なくなってきているのだが,あまり白髪が目立たなくなったようだ。

実は,白髪に気がついてから,どうせなら,いっそ自然に髪全体が白くなればいいのに・・・なんて思っていたものだ。今は,死語なのかもしれないが,昔は,「ロマンス・グレイ」 とか 「銀髪の紳士」 なんて言っていたが,ちょっと,そういう方に憧れていたところがある。それなら,白く染めりゃいいじゃないか,なんて今だったら言われそうだが,それは違う。染めたりするんじゃなくて,自然にそうならなければいけない。染めたりしたら,カッコ悪いだけだ。・・・そんな風に考えているだけに,「白髪」 を染めるなんてことは,自分ではしない。もちろん,染めている方のことを,とやかく言うつもりもない。人それぞれなんだし,染めなきゃいけない事情のある方もいらっしゃるだろうから。

顔のアップ・ジャケットを続けよう。Eric Hargett から Charlie Mariano までは,まだ服が少し写っていたが,ここから先は,ド・アップになる。

その最初は,Enrico Pieranunzi “Don't Forget The Poet” (Challenge) だ。ジャケットいっぱいに顔が写る。CDなので,ジャケットいっぱいというだけといえば,それだけだ。これがLPなら,相当の迫力だろう。写真は Joost Leijen。

アルバムは,Bert Joris(tp, flh),Stefano D'Anna(ss, ts),Enrico Pieranunzi(p), Hein de Geyn(b),Hans van Oosterhout(ds) というクインテットで,全曲 Pieranunzi のオリジナル。

The poet,詩人というと,私が思い出すのは,少ししかいない。若い頃に,小説はけっこうたくさん読んだが,詩集は,ほとんど読まなかったからだ。詩人の感性は,わかるような気がするものの,「詩」 になると,どうもすんなり入ってこない気がした。小説などの散文の方が,「詩」 を感じるとでもいうのだろうか。どうせなら,「俳句」 や 「和歌」,「短歌」 の方が,素直に入ってきたものだ。

そんな私が,案外,素直に感じることができた詩人のひとりは,立原道造だった。

高校生の頃からしばらく,芥川龍之介に凝っていた時期があった。その流れで,堀 辰雄に進み,堀 辰雄を通じて,立原道造という詩人を知ったのは,もう大学に入ってからだったろうか。

ある時,本屋で文学関係の本を探していた時,偶然見つけたのが,小川和佑 著の 『立原道造 忘れがたみ』 (文京書房・1975) と同じく小川和佑 著 『文学アルバム 立原道造・愛の手紙』 (毎日新聞社・1978) という2冊の本だった。

昭和 14 年 3 月 29 日に,わずか 24 歳で亡くなった詩人であり,建築家でもあった立原道造の,最晩年の恋人への 15 通の手紙が,著者の取材により,その恋人が大切にしまってあった書簡を写真に残すことを得,本にすることを許されたものだ。昭和 13 年から 14 年に亡くなるまでのわずかな間,それも少数の友人たちしか知らなかった恋・・・その戦争前という時代背景の中,病気を抱え,勤めていた建築事務所を休職し,その職場の事務員だった愛する女性との距離をおいて,ひとり自分の 「詩」 を追求する旅に出てしまう詩人。知り合ってから旅に出るまでの間と,旅の途中に書かれた手紙は,どれも優しく,若々しい詩人の感性があふれている。

病気が重くなり,旅の中途で,帰らざるを得なくなり,帰京すると即,入院生活となる。恋人の献身的な看護を受けるようになっていたが,主治医や友人たちは,その恋人へ彼の病気が感染することを恐れ,面会だけにとどめるように彼女を説得する・・・そうして間もなく,彼は亡くなってしまう。

葬儀のあと,友人のひとりが,仕事を辞め郷里に帰る彼女を見かけたあと,彼女は,40 年あまり,誰にも立原道造のことは話さず,しかし,送られた手紙だけはひそかに手許に残しておいたのだった。

こういうエピソードを知った上で,おそらく,詩人が彼女とのことを念頭におきながら,出版しようと計画していた未刊の第3詩集 『優しき歌』 は,その当時,彼のごく身近にいた後輩の中村真一郎氏が,詩人が書き残したスケッチ・ブックに清書された詩をもとに,おそらくそれが意図したものであろうと編集した。それらの最後の詩を読むと,半世紀近くも離れた,しかしほぼ同じ年頃だった私には,気恥ずかしくなるほど若く,あまりにも純真な詩人の心が切々と見えてきたものだった。

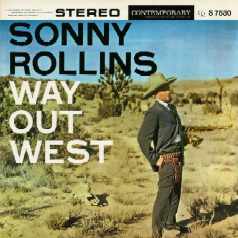

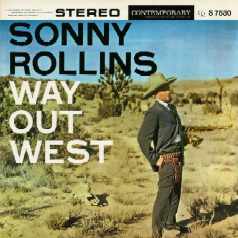

Pieranunzi 盤とよく似た色合いのジャケットだが,Sonny Rollins を斜めから撮ったもの。写真は Francis Wolff, デザインは Reid Miles。

この “A Night At The Village Vangurad” (Blue Note) は,Leonard Feather の書いた原盤ライナーによると,Sonny Rollins が初めてリーダーとして聴衆の前で演奏したものであり,かつ,ニュー・ヨークにあった名門ジャズ・クラブ <Village Vangurad> で録音された初めてのライブ盤だという。この伝説のピアノ・レス・トリオのアルバムが録音されたのは,1957 年 11 月 3 日の午後 (Donald Bailey(b), Pete LaRoca(ds)) と夜 (Wilbur Ware(b),Elvin Jones(ds)) のことだ。

Village Vangurad は,1935 年に Max Gordon が創業したのだから,もう 80 年以上続く老舗で,Sonny Rollins 以降,Gerry Mulligan, Bill Evans,John Coltrane,Art Pepper, Bobby Timmons, Kenny Burrell, Tommy Flanagan, Junior Mance, Michel Petrucciani, Enrico Pieranunzi, Brad Mehldau ら多くのミュージシャンがここでのライブ盤を残している。そして,そのどれもが素晴らしい内容だ。(2018 年 6 月 9 日に,店を引き継いでいた妻の Lorraine Gordon が亡くなったそうだ。そのせいかどうか,上記のリンクが切れているようだ)

Paul Desmond “Take Ten” (RCA) のジャケットも ド・アップだが,コントラストを目いっぱい強くして,写真だかイラストだかわからないくらいにまで加工されている。デザイナー等の記載はない。

ぜんぜんスイングしないピアニスト Dave Brubeck のカルテットの中にあって,燦然と輝く宝石のような存在が,Paul Desmond だ。あのカルテットを名高くしているのは,この Desmond とドラムスの Joe Morello がいたからだと私は信じている。この二人がいなければ,《Take Five》 だって名曲に数えられることはなかっただろう。5拍子で,気持ちよくスイングさせる Desomond のあとでソロをとる Brubeck たるや,ほとんどソロにはなっていない。ただただ,リズムをなんとかキープしているだけだ。それより,よほど Joe Morello の方が存在感を示していた。

このアルバムでは,Jim Hall を相棒に,のびのびとした演奏を聴かせてくれる。ここでも Desmond はいつもの唯一無二の Desmond だ。こんなに,軽やかなアルトの音色ってあるだろうか。Charlie Parker とは,まったく異なった音色だ。そこがまた,評価の分かれ目でもあるのだろう。

Freddie Hubbard が亡くなって,そろそろ 10 年くらいになるだろうか。美しいラッパらしい音色の持ち主で,好きなトランペッターのひとりだった。ただ,いつも思っていたのだが,ライブでは,聴衆を魅了し,熱狂させる燃えるような,火の出るソロを聴かせてくれるのだが,スタジオ録音では,ちょっと,よそいきの感じがしたものだ。

このアルバム “The Body And Soul” (Impulse) では,Wayne Shorter アレンジ・指揮のバンドをバックに,いつもながらの素晴らしい音色で,歌心たっぷりのソロを聴かせてくれる。が,やはり,ちょっとこじんまりとした物足りなさも感じる。やはり熱狂する聴衆の歓声が聞こえないせいだろうか。

ジャケットはどうだろう。アップ・ショットというより,ここまで寄れば,クローズ・アップといってもいいだろう。写真は Joe Lebow。

さて,今回も,ジャズとは無関係なことも書きながら,ここまで来た。候補にしていたジャケットも何枚か割愛したが,そろそろお開きとしよう。

「第 19 回 子どもの情景」 の時も,最後を飾ったのは,Eddie Thompson のアルバムだったが,今回も彼のアルバムでのお別れとなる。“Memories Of You” (Hep) だ。Len Skeat(b), Jim Hall(ds) とのトリオで,Duke Ellington の 《C Jam Blues》, 《Satin Doll》 や Erroll Garner の 《Misty》,《Paris Mambo》,Earl Hines の 《Rosetta》,Eubie Blake の 《Memories Of You》,《Love Will Find A Way》,Thelonious Monk の 《'Round Midnight》 を演っている。

女性の顔のクローズ・アップのジャケットは,プロデューサーの Alastair Robinson の撮影したもの。デザインは James Hutcheson。今回は,このジャケットの女性が誰なのかは,わからない。前のような再発CDではないので,昔話はなし。しかし,LPサイズでこのジャケットを見ると,なんともフシギな感覚だ。30 cm 四方にこのクローズ・アップだから,自分の顔より大きなサイズ。要するに,生身の人間の顔よりデカイわけで,その顔に,こんなに迫られると,ちょっと腰が引けてしまうだろう。だから,女性はコワイ・・・なんていうのは,飛躍しすぎだから,口が裂けても言ってはいけない。

(2017.10.14.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 22 回 宇宙 (そら) へ

ちょうど 60 年前の 1957 年 10 月 4 日,ソ連がロケットを打ち上げた。そのロケットに載せられた物体が,人類史上初めて人工衛星となった。スプートニク1号である。宇宙開発競争において,アメリカは遅れを取り,大きなショックを受けたものだ。しかも,2ヵ月後の 12 月にアメリカが打ち上げたヴァンガード1号が失敗に終わり,いわゆる 「スプートニク・ショック」 に襲われたのである。その後,米ソの開発競争は激しさを増し,あの J.F.ケネディーをして,1961 年 5 月の上下両院合同議会において,「今後10年以内に人間を月に着陸させ、安全に地球に帰還させるという目標の達成に我が国民が取り組むべきと確信している」 と宣言させたのだ。

空を鳥のように飛ぶという夢は,世界中の神話に残っているように,人類の長年の夢であった。それが,熱気球や飛行船という形で,しだいに実現していき,ライト兄弟によって動力飛行機が発明され,1903 年に初めて地面を離れると,以後,一気に,といっていいほどのスピードで,飛行機が大空を翔けめぐるようになっていく。

飛行機が安全に空を飛ぶようになると,19 世紀末から 20 世紀初頭の作家,フランスのジュール・ヴェルヌ (Jules Verne) やイギリスの H.G.ウェルズ (H.G.Wells) が描いた月旅行や火星人襲来にも刺激され,人々の目は,「宇宙」 に向けられるようになっていく。

1961 年 4 月 12 日,ソ連のユーリイ・アレクセーエヴィチ・ガガーリンが乗った人工衛星が,ついに宇宙へ飛び出し,地球を回って帰還してきた。地球に戻った彼は,「地球は青かった」 という有名な言葉を残したが,もう少し正確に言えば,「空は非常に暗かった。一方、地球は青みがかっていた」 と語ったという。現代の宇宙ステーション (ISS) からのハイ・ヴィジョン映像などを見ても,この方がはるかに的確であるとわかる。そしてまた,ガガーリンは,ロシア正教のモスクワ総主教の 「宇宙を飛んでいたとき、神の姿を見たか」 という問いに答えて,「神は見えなかった」 と答えたという。宇宙は,神の領域から,人の手の届くところまで降りてきたのだ。

右のジャケットは,「第 8 回 乗り物に乗って」 で一度使っているので,ここでは,見ていただくだけにしておこう。

宇宙は,古代から人々が関心を持ち続けたところだ。太陽や月はもちろんのこと,夜空の星々にも大きな関心を向けてきた。毎日,天空を規則正しく動いていく天体を観察し,季節を知り,時間を知る手がかりとしてきた。星々を見えない線で結び,星座として語り継いでもいく。

そうした天体の動きを観察し,記録するために,様々な工夫を凝らしてきた。そうした遺跡が世界中に数多く残っており,そうした観測の結果 「暦」 が生まれた。「暦」 は,太陽の動きを元にしたもの,月の動きを元にしたものがあるが,どちらも,かなり古い時期に使われ始めている。

月の満ち欠けが,およそ 30 日の周期で変化するため,1ヶ月を 30 日とすると,毎月 1 日は新月,15 日は満月となる。ただし,実際には,平均すると約 29.5 日の周期なので,少しずつ満ち欠けの様子と日が合わなくなってくる。そのことがわかってくると,30 日の小の月と 31 日の大の月を作って調整するようにしたが,それでもなお,少しずつ食い違いが生まれるため,うるう月を加えて調整するようになった。これが,「太陰暦」だ。

太陽の動きを元にしたものが 「太陽暦」。

たとえば,朝方,ある星の近くにいた太陽が,毎日少しずつ移動し,その星とまったく同じ配置に戻ってくるのに,だいたい 365 日かかるが,その日数を 1 年とした。だいたいというのは,1 年を 365 日で固定していると,やはり,太陽の位置が年々少しずつずれてしまうからだ。詳しく観察した結果,だいたい 365.25 日であることがわかったため,4 年に一度うるう年を設けた。その年は,1 年が 366 日になる。これで,かなり正確になったが,それでも長年使っているとまだズレが生じる。

もっと詳しく観察すると,365.2422 日で元に戻るとわかった (もう少し正確にいうと,1平均回帰年は,365.24218944 日)。そのため,今では,西暦年が 4 で割り切れる年は,うるう年。ただし,100 で割り切れる年は 「平年」 とするが,400 で割り切れる年は 「うるう年」 とする・・・と決められている。これで,400 年間に 「うるう年」 は 97 回あることになる。これが,現在のグレゴリオ暦だ。

上の条件を,かんたんな計算式で示すと,

0.2422 * 4 = 0.9688・・・つまり,0.2422 日の誤差は,4 年で 0.9688 日となり,約 1 日となるので,4 年に 1 回 「うるう年」 とする。

しかし,1.0000 - 0.9688 = 0.0312・・・ 4 年経つと 0.0312 日の誤差が生まれる。

0.0312 * 100 = 3.12・・・400 年経つと 3.12 日多すぎるので,100 年ごとに 1 日減らさなければならないので,100 で割り切れる年は,「平年」 に戻し,400 で割り切れる年を 「うるう年」 とすると,これで 400 年間で 3 回 「うるう年」 ではなくなり,3 日の誤差を減らすことができる。

以上の方法で 400 年続けると・・・365 * 400 + 97 = 146097 となるが,

これは,365.2422 * 400 = 146096.88・・・と比較すると,400 年で誤差は,-0.12 日,つまり,2.88 時間。かなり正確と言っていいだろう。

どうも,皆さんには,つまらない話が長くなってしまった。こういう,マクラが長い時というのは,候補に選んだジャケットの数が少ない時だということは,もうバレているかもしれない。今回も,かなりムリしての 10 枚。それでも,ジャズと 「宇宙」 の関係性を考えると,こんなものかもしれない。

先に,Lou Donaldson のジャケットで飛び出してしまったが,やはり,いったん地球に戻る。

お日様,太陽というのは,あまりにも当たり前すぎて,ふだん気に留めることも少ないが,日の出,日没というのは,やはり特別なものだ。

このジャケット,日の出だろうか,日没だろうか・・・個人的には,日没だと思って見ている。放牧されている馬も,このあと,厩舎に戻されるのではないだろうか。

アルバムは,Lee Shaw Trio “Originals” (Islandview) で,全曲,彼のオリジナル。2006 年 6 月 21 日の録音。ジャケット写真は Todd Weinstein。

太陽は,地球に最も近い恒星で,直径は,約 140 万 km,地球の 109 倍の大きさだ。地球からの距離は,平均で 1 億 4960 万 km で,太陽表面の光が地球に届くのに 8 分以上かかる。それでも,次に近い恒星 α ケンタウリ (ケンタウルス座 α 星) までだと 4.23 光年,約 40 兆 km だから,メチャクチャに近い恒星だ。表面温度は,約 6000 ℃ で,この熱が地球をほどよく暖めてくれているわけだ。

太陽の次になじみ深い天体といえば,やはり 「月」 だろう。

右のアルバム・ジャケットは,Sonny Stitt “Moonlight In Vermont” (Denon) で,1977 年 11 月 25 日にニュー・ヨークで録音されたものだが,レーベルは,日本の Denon だ。ジャケットの赤い丸いものは,アルバム・タイトルからいえば,やはり,赤い月と見るべきだろう。写真は Tadayuki Naitoh (内藤忠行)。

Sonny Stitt(as, ts),Barry Hariss(p),Reggie Workman(b), Tony Williams(ds) というカルテットで,1 曲だけ,Walter Davis, Jr. がピアノを弾く。Stitt のオリジナル・ブルース 3 曲に Charlie Parker の 《Constellation》,それに,スタンダードが 3 曲という構成。

ところで,こんなに 「赤い月」 があるものだろうか。まず,ここまで真っ赤になることはないが,月が赤く見えるということはたまにあるので,見たことがある人も多いだろう。

月が赤く見えるのは,いくつか理由がある。そのひとつは,月の高度が低い時に赤っぽく見えるのだが,これは,夕焼けや朝焼けと同じ理屈で,高度が低いと大気の層が厚くなるために,光が大気の分子にぶつかることが,高度が高い時より多くなり,波長の短い光は散乱して届きにくくなり,波長の長い赤い光は,その影響を受けにくいために赤い光が届くことになるからだ。

ふたつ目の理由は,皆既月食の時に,地球の影に入るために起こる。

皆既日食の時には,月の本体が太陽に重なって見えるため,重なった部分の太陽の光は,月に遮られてまったく届かなくなって,あたりは暗くなる。月食の時は,月の表面から見れば,太陽が地球に遮られるので,太陽の光は届かなくなるだろう。地球から月を見ると,地球の影に入るわけだから,月全体が地球の影の中に入れば,月を照らす太陽の光が届かないので,月が見えなくなるはず・・・ところが,実際には,赤っぽい満月が見える。それは,地球の大気によって屈折して回り込んだ光が月を照らすからで,青い光や黄色い光は屈折しやすいので,月までは届きにくく,波長の長い赤い光がより多く回り込んで月を照らすために,赤っぽい月が見えるというわけだ。

3つ目の理由は,大気中に,水蒸気やホコリ,チリなどが多く含まれた時に,赤く見える。これは,ひとつ目の理由と同じく,光が散乱するからだ。火山の噴火によって,細かい火山灰が大気中に増えたりすると起こるという。スモッグなどでも,起こりそうだ。そういえば,昔の方が,赤い月をよく見たかもしれない・・・

左は,Sonny Rollins “Sonnymoon” (Get Back) というアルバムだが,まさに,月の写真がジャケットを飾る。2007 年に発売されたアルバムで,中身はというと,1963 年 1 月 15 日にパリの Salle Pleyel で行われた Don Cherry(tp), Sonny Rollins(ts), Henry Grimes(b), Bill Higgins(ds) というメンバーでのライブが 4 曲,Sonny Rollins(ts), Milt Jackson(vib), Kenny Drew(p), Percy Heath(b), Aty Blakey(ds) で,西ドイツで放送されたライブが 2 曲,Sonny Rollins(ts), Jimmy Merritt(b), Max Roach(ds) で,オーストリアの Stefaniensaal でのライブが 1 曲というもの。いずれも,以前,海賊版で出たものを集めたアルバムだ。珍しいアルバムといっていいか。

ジャケットは,誰が撮ったかわからないが,ごくふつうの天体写真というところ。満月後数日経った,月齢でいうと 18 から 20 というところか。ウサギの耳のあたりは影の中で見えないが,黒っぽく見える 「海」 と呼ばれる部分がよく見える月の西半球が写っている。ティコ (Tycho),コペルニクス (Copernicus),ケプラー (Kepler) といった有名なクレーターの位置もよくわかるが,説明するのはやめておこう。

Sonny Rollins 盤の月から,さらに日が過ぎて,もうここまで来ると半月,といっていいだろう。下弦の月の北側が写っている。

アルバムは,Michael Garrick Trio “Moonscape” (Trunk) で,もともとは,1964 年にわずか 99 枚だけプレスされたLP。2007 年にCD化されたものだ。全 6 曲の演奏は,すべて Garrick のオリジナルだが,そのうち 3 曲には,元になった詩があり,その詩がライナーに収録されている。

月を初めて望遠鏡で観察して,クレーターだらけであることを発見したのは,ガリレオ・ガリレイ (Galileo Galilei) だ。1609 年のことだから,日本では,徳川幕府が開かれて数年経ったばかりの頃。将軍でいえば,第二代 徳川秀忠の時代だ。ガリレオは 1610 年には,木星に 4 つの衛星があることを発見している。

ガリレオ・ガリレイは,後に,キリスト教義に反する 「地動説」 を信じていたことから裁判にかけられ,その裁判で有罪判決を受け,地球が動くという説は放棄する,という文書を朗読させられ。しかし,そのあとで,「それでも地球は動いている」 と呟いたという。ただ,これは,どうも後世に付け加えられたよくできた 「伝説」 のようだ。

太陽系を離れて,星々の世界へ入っていこう。左のジャケットに写っているのは星座ではなくて,「おうし座」 にある有名な散開星団 M45。M45 というより,日本では 「すばる」 と言う方がいいのかもしれない。あるいは,外国名でいう 「プレヤデス (Pleiades)」 の方がわかりやすいか。

アルバムは,Spike Robinson “Stairway To The Stas” (Hep)。Spike Robinson(ts), Brian Kellck(p), Ronnie Rae(b), John Rae(ds) のカルテットで,イギリスのエディンバラ (Edinburgh) にある The Queen's Hall でのライブ盤。ベテラン・サックス奏者のくつろいだ演奏が楽しめる。

ジャケットにある Spike Robinson の写真は Marc Marnie の撮ったもののようだが,星の写真は,ハッブル宇宙望遠鏡で撮影されたもの。(元写真とその写真へのリンクのあるページ)

先に,この星団のことを 「M45」 と書いたが,この 「M」 というのは,メシエ・カタログ (Catalogue de Messier) の略で,シャルル・メシエ (Charles Messier) というフランスの天文学者が 18 世紀に作った 「星雲,星団」 のリストのこと。当時の小さな望遠鏡で見つけた天体のカタログなので,現在でも,アマチュア天文ファンにとっては役に立つし,有名になったこともあって,天文学者の間でも今でも使われる。彼自身は,M1 から M103 までの天体を記録したが,彼の死後,その後の天文学者が,M110 まで追加している。

しかし,望遠鏡の性能がどんどん良くなり,発見される星雲・星団の数が爆発的に増えていったため,メシエ・カタログでは対応しきれなくなり,M110 で終わっている。

「すばる」 こと 「プレヤデス」 こと 「M45」 は,メシエが 45 番目に記録した星団だ。この M45 は,望遠鏡を使わなくても肉眼でも見つけることができる。だからこそ,日本でも,古くから 「すばる」 として知られていたわけだ。「すばる」 というのは,主に,西日本で使われていたようで,東北地方では,「四三 (しそう) の星」 と呼ばれていたという。これも良い名前だ。

ジャケット写真では,10 個以上の星を数えることができるが,特に明るい 6,7 個の星が目立つ。そのうちの 7 つの星には,ギリシャ神話の 7 人姉妹の神々の名前がつけられており,その姉妹が 「プレヤデス」 である。さっき紹介した HUBBLESITE のページにある 「500x360 JPEG, 36.5 KB」 という写真へのリンクをクリックすると,その 7 人姉妹の名前の入った写真を見ることができる (名前以外にもいろいろ文字が入っているが・・・)。

星の周囲に青白いモヤがかかったように見えるが,それは光っている星々を作った星間ガスの残りだ。これだけ,ガスが取り巻いているということは,「すばる」 の星々は,まだ,生まれて間もないことを示している。

「四三 (しそう) の星」 とか 7 人姉妹とかいうように,肉眼では,6 つ か 7つの星を確認できる。どのあたりに,いつ頃,見えるかというページを作ってあるので,この後で,そこへのリンクをはっておく。もし興味があれば,夜空を見上げていくつ星が見えるか,試してみてください。

右のハッブル望遠鏡が捉えたオリオン座の散光星雲 M42 と M43 がジャケットになっているのは,Bill Stewart “Space Squid” (Pirouet)。Seamus Blake(ts, ss), Bill Carrothers(p), Ben Street(b), Bill Stewart(ds) というメンバーで,《Dancing In The Dark》 以外は Bill Stewart のオリジナル。デザインは Konstantin Kern。

ジャケットの元写真を見ると,もっと広い範囲が捉えられている。ジャケットでいえば,中央下から右下にかけて,元写真で見ると中央近くの白く明るい部分を含む右側の広い領域が M42 オリオン座大星雲だ。ジャケットの左側,ちょうど BILL STEWART と名前の入っている下に見える丸い塊が M43 になる。

ピンク色の星雲・・・輝くガスの中に,白い明るい星が見えるが,それらはプレヤデス同様,そのガスの中で生まれた星だ。元写真の白い塊の中にも,いくつか生まれたばかりの星が見える。

このオリオン座大星雲は 1100 光年,先のプレヤデス星団は 440 光年の距離にあるが,こうしたガス星雲の中で,ガスが渦巻きながら,新しい星々を誕生させているのだ。

なお,参考までに,オリオン座とおうし座を含む星図の一部を別のページなりますが,作っておきました。いつごろ,どのあたりに見えるかも書いておきましたので,興味がおありならばご覧ください。

左のジャケットは,Rick Roe “Voyager” (RNR) というアルバムで,Rick Roe(p), Robert Hurst(b), Karriem Riggins(ds) によるピアノ・トリオ。Rick Roe のオリジナル 4 曲に,John Coltrane の 《Satellite》 の他は,4 曲のスタンダードと スタンダード 2 曲と Coltrane 《Countdown》 の 3 曲のメドレー。

デザインは Michael P.Tanner。

ジャケット写真の元写真は,これも Hubble 望遠鏡で撮影したもの。そのページのデータでみると,IRAS 10082-5647 という 「ほ座 (Vela)」にある若い星だ。まわりのガスから生まれたもの。

Voyager といえば,1977 年に打ち上げられた,2 機のアメリカの無人惑星探査機を思い出す。

Voyager 1 号は,1979 年に木星を通過,さらに 1980 年には土星を観測し,その後,どんどん太陽から遠ざかっている。。

2 号も,1979 年に木星を通過し,1981 年に土星を通過,1986 年に天王星,1989 年には海王星の観測にも成功した。

両方とも,現在も稼働中であり,NASA の Voyager のページでは,刻々と遠ざかる両機の,地球からと太陽からの距離が示されている。ちなみに,2017 年 10 月 11 日現在では,1 号は地球から 140.43 天文単位,2 号は 115.60 天文単位の距離を飛行中である。天文単位 (AU) とは,太陽と地球の平均距離を元にした単位で,149,597,870,700 m のこと。これで計算すると,1 号は 約 210 億 km の彼方にあり,2 号は 173 億 km の距離にある。40 年間の飛行の結果だが,これでも 1 光年の約 0.2%。にしかならない。しかも,太陽を回る 「90377 Sedna」 という小惑星は,最も太陽から離れる遠日点は,900 天文単位だろうと推定されており,まだ,その遠日点より太陽に近い位置にいることになる。宇宙とは,太陽系でさえ,かくも広大な空間なのだ。

2018 年 12 月 10 日の NASA の発表によれば,ボイジャー 2 号 (Voyager 2) が,11 月 5 日に太陽風の影響が及ぶ 「太陽圏」 を脱出したという。ちなみに,12 月 12 日 23 時 30 分現在 (日本時間) では,太陽から 119.345 天文単位の距離にある。

2018 年 12 月 12 日 追記

我々のいる銀河系は,直径がおよそ 10 万光年といわれており,そこには,2000 億個から 4000 億個の星が集まっている。太陽は,その中の,ごく平凡な恒星のひとつだ。

我々の銀河系と同じような銀河 (galaxy) は,観測できる範囲に 1700 億個は存在するであろうと推定されている。

比較的近くて,銀河系の 2 倍くらいの大きさだろうといわれている有名なアンドロメダ大星雲 (M31)は,近いといっても,およそ 200 万光年離れている。

右の Alex Riel Quartet “Live At Stars” (Cowbell) のジャケットに使われている銀河は,アンドロメダ大星雲に近くにある さんかく座の M33 という銀河だ。

先に,このアルバムの紹介をしておくと,私が 2008 年のベスト3に選んだアルバムで,Alex Riel(ds), Charlie Mariano(as), Jacob Karlzon(p), Jesper Ludgaard(b) というメンバーで,デンマークの Vordingborg で行われたライブ盤。メンバーはまったく違って,こちらの方が強力だが,「第 21 回 アップっぷ」 でも紹介した,2007 年の 「ベスト3」 に選んだ Charlie Mariano “Silver Blue” の続編的なアルバムだといえるかもしれない。この頃の Charlie Mariano は,本当に充実していたと思う。燃え尽きる前の,最後の輝きだったのだろうか。このアルバムを録音した翌年,2009 年 6 月 16 日に,Charlie Mariano は亡くなってしまった。

ジャケット・デザインは Ane Riel,写真は,Astrofoto.DK の Jesper Sørensen が撮影したようだ。その,Astrofoto.DK というサイトを見てみると,天体写真が数多くアップされている。このジャケットの元写真を探してみたが見つからなかったので,同じ M33 の写真をリンクしておく。

M33 という銀河は,先に書いたように,アンドロメダ大星雲 (M31) に近く,地球からの距離は,およそ 300 万光年。我が銀河系,アンドロメダ大星雲,そして,この M33 は,他のもっと小さい銀河とともに,局部銀河群を構成している。広い宇宙空間に,満遍なく銀河が存在しているわけではなく,いくつかの銀河がかたまっているところと,そうでないところがあり,我々の銀河などは,大小 50 個ほどの銀河が近い距離の中に集まっているわけだ。近い距離といっても,数百万光年もあるが・・・

この銀河群の中では,アンドロメダ大星雲が最も大きく,そのために我が銀河系もじわじわと引き寄せられているという。いつのことか,アンドロメダ星雲と銀河系は衝突することになる。想像できないほど,遠い未来の話ではあるが・・・

300 万光年離れた銀河まで見てきたが,300 万光年といっても,宇宙の中では,ほんのお隣にすぎない。宇宙が生まれてからおよそ 140 億年と言われているが,そうすると,140 億光年先までは宇宙がある・・・そして,そこが宇宙の地平線といえる。あまりにもスケールが大きすぎて,もうイメージすることもできないくらいだ。

一気に,地球のそばまで戻ってしまおう。やはり,地球のそばにいる方が安心できる。

太陽電池パネルを開いた人工衛星・・・Steve Kuhn “Ocean In The Sky” (OWL) のジャケットだ。アート・ディレクションとデザインは Bernard Amirad,写真は Mephisto とある。しかし,写真は,Portraits と括弧書きされているから,これはライナーにある Steve Kuhn, Miroslav Vitous, Aldo Romano の写真のことだろう。ジャケットのイラストは Bernard Amirad か。

ライナーに “Oceans in the Sky...” という Laura Anne Taylor の詩が載せられていて,この詩に Steve Kuhn が音楽をつけた。それが,このアルバムのタイトル曲だろう。詩は英語で書かれているが,さすがに詩を訳すのは難しい。やめておこう。

1957 年 10 月にスプートニク 1 号が地球を周回したことは,今回の冒頭で触れたが,以来 60 年。今,現在,どれほどの数の人工衛星が地球の周りを回っているのか,想像もつかないほどの数だろう。

その中のひとつ,400 km 上空の楕円軌道を回る 「国際宇宙ステーション (ISS)」 には,2000 年に最初の 3 名の宇宙飛行士が長期滞在を始めてから,現在も 6 名の宇宙飛行士が滞在している。この間,6 名の日本人もそれぞれ約半年ずつの長期滞在を果たした。中でも,若田光一さんは,2 度 ISS に長期滞在しており,2013 年 11 月から 2014 年 5 月までの 2 度目の際には,後半の 約 3ヶ月間,ISS の船長としての役割を担った。今年 (2017) 12 月からは,日本人 7 人目の金井宇宙飛行士の長期滞在が予定されている。

今回の最後は,Simone Daclon Trio “Light Gravity” (Music Center)。Simone Daclon(p), Marco Vaggi(b), Paolo Orlandi(ds) というトリオに,Ben Kraef(ts) が 4 曲に参加。2 曲だけ,ドラムスが Matteo Rebulla に替わっている。ソロで,1 曲 《I didn't Know What Time It Was》 を弾く。

イタリアの若手ピアニストだが,アルバム・タイトルが “Light Gravity” というだけあってというか,オーソドックスなんだが,ちょっと浮揚感のあるピアノだ。

右のジャケットだが,小さくてわかりにくいと思うが,円の右上からの黒っぽいのは,月だ。その下の茶色い部分は,山の稜線だろうか。そして,重なっている半円部分は,おそらく雲の浮かぶ空。アートワークは Enrico Corradini。1 曲目が 《Lunar Gravity》 という曲だから,そのイメージだろうか。

月の重力というと,地球の 6 分の 1 になる。だから,体重 60 kg の人が月へ行けば 10 kg になるかというと,そうではない。体重は 60 kg のままだ。星の中心に引っ張られる力が 6 分の 1 になるだけの話。アポロ計画の時代,月面を歩く宇宙飛行士が,跳びはねるように動いていたのを記憶している方も,まだ多いだろう。引っ張られる力が弱いので,地球と同じように歩こうとしても歩けないのだ。ISS など,低重力の宇宙ステーションの中では,羽毛も,体重 60 kg の人も同じように宙に浮いてしまう。宙に浮くのは,体重が 0 になったからではない。

アインシュタイン (Albert Einstein) は,重力が空間を曲げることを示した。これは,皆既日食に際に確かめられている。

太陽の背後に隠れて見えないはずの遠くの天体が,皆既日食の際,太陽のすぐ近くに見えた。太陽の周りの空間が歪んでしまっていて,背後の天体の光が曲げられたために見えたというわけだ。直進するだけのはずの光が,空間が曲がっているがために,光さえ曲がってしまう。

太陽程度の質量の星でさえ,空間を曲げる。もし,もっともっと大きな質量があれば,空間の歪みはもっともっと大きくなり,光さえ曲がりに曲がって外へ出て行けない・・・それが,ブラック・ホール (black hole) だ。光さえ飲み込んでしまう虚無の穴。

その一方で,重力は,宇宙空間に漂うガスやチリは,お互いの重力によってゆっくりと引き寄せあい,渦を巻かせ,新しい星々を生み出していく・・・

宇宙の根本素材である原子や電子,さらには,その元になる素粒子やクォークのレベルでは,重力はなんの意味もないほど弱い力だ。光子にいたっては質量も 0 だという。もう,重力云々の話にもならない。

しかし,我々の身の回りの世界では,重力がなければ,それこそ生きてはいけない。宇宙も成り立たない。そう,それでもリンゴは木から落ちるのだ。

(2017.10.17.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 23 回 おみ足をどうぞ

前回の 「第 22 回 宇宙 (そら) へ」 は,少々かたい話が多かった。天文関係の話になるとつい夢中になってしまい,ジャケットの元になった天体写真をずいぶん時間をかけて探したり,私自身はとても楽しんだのだが,話の中身は,興味のない方には少しも面白みがなかったかもしれない。それに,あまり突っ込んだ話へ持っていってしまうと,いくらでも深みにはまってしまい,終わらなくなってしまうので,一度は書いてみたものの大幅に削ってしまったりしたものだから,中途半端になったところも少なくない。

やはりジャケット一枚について,そこから連想して短い雑文,というこれまでのスタイルに戻ろう。一枚ごとの話題はブツ切れになって少々消化不良のことも多いが,それはそれで許していただこう。

前に,「第 18 回 お手をどうぞ」 というのをアップした。今回は,その続編というか,姉妹編。アイデア,タイトルは,もう 「第 18 回」 と同じ時に決めてあって,ジャケットの選考もほぼ終わっていたのだが,同じようなのが続いても面白くなかろう,ということで,しばらく手をつけずにいたものだ。

「足」 というと,日常的にはいろいろな意味で使われている。生物の 「足」 ならば,動物全般,地面から身体を支える部分のことはもちろん,アメーバのような単細胞生物に至るまで使用することがある。さらにいえば,机や椅子といった生き物ではないモノについても使う。それでいて,何も違和感は感じない。

しかし,「おみ足」 といえば,これはもう人間の足としか考えない。それも,女性の足を連想することが普通だろう。

人間について考えると,「足」 というと 「下肢」 全体を指して使うことが多いが,厳密にいえば,踝 (くるぶし) より下の,まさに地面に接する部分のことをいう。「足」 があり,「足首」 があり,「脛 (すね)」・「脹脛 (ふくらはぎ)」があり,「膝」,「腿」 と続く。こうした部分部分も,必要に応じて使い分けながら,日常生活を送っている。

最初のアルバム・ジャケットは,ちょっと変化球から。The Charles Mingus Jazz Workshop “Pitecanthropus Erectus” (Atlantic) だ。Jackie McLean(as), J.R.Monterose(ts), Mal Waldron(p), Charles Mingus(b), Willie Jones(ds) というメンバーで 1956 年 1 月 30 日に録音された。四つん這いの姿勢から,しだいに立ち上がっていくジャケットは Julio de Diego。

タイトル曲の 《Pitecanthropus Erectus》 は,10 分以上の演奏だが,Mingus 自身のライナーによれば,(1) Evolution,(2) Superiority-complex,(3) Decline,(4) Destruction という4つの部分からなる。「進化」,「優越感」,「衰退,退歩」,「破滅,滅亡」 とでも訳せばいいか。しかし,切れ目なく演奏されているし,曲調も統一されているので,1 曲として聴いてしまうだろう。

サルが進化してヒトになった・・・と初めて主張したのは,進化論を発表したチャールズ・ダーウィン (Charles Robert Darwin) だった。ヒトは神が創ったのだと誰も疑いもしていなかった時代に,彼の主張は大論争を生み出したという。そんな彼でも,どのような経過でサルがヒトに進化したのかまでは説明できなかった。もし,本当にそんな進化を遂げたのなら,サルとヒトの中間的な動物の化石が残っているのではないか・・・そんな風に考えた学者たちは,世界中でそうした化石を見つけ出そうとしものだ。

1895 年,オランダの人類学者 ウジェーヌ・デュボワ (Marie Eugène François Thomas Dubois) によって,インドネシアのジャワ島で頭骨,顎骨,頚骨,臼歯,大腿骨の化石が発見された。彼は,その新種の化石に Pithecanthropus erectus という学名をつけた。1921 年には,北京で 「北京原人 (Homo erectus pekinensis)」 が発見された。ジャワで発見された 「ジャワ原人」 と この 「北京原人」 が,現在では,ホモ・エレクトス (Homo erectus) の亜種と分類されていて,それは,頭蓋骨や顎の骨がサルとヒトの間というより,ヒト (Homo) に近いためだ。

これらの化石が発見された当時,サルとヒトの間の生物がいたとしたら,それは,ヒトに匹敵する脳を持ったサルだろうと考えられていた。そんな学説が有力だった 20 世紀初頭,イギリスのピルトダウン (Piltdown) というところで,顎の骨はサルに近いが,頭蓋骨は現代人に近いという化石が発見された。アマチュア考古学者であったチャールズ・ドーソン (Charles Dawson) がその化石を大英博物館に持ち込み,大英博物館の古生物学の学者であったアーサー・スミス・ウッドワード卿 (Sir Arthur Smith Woodward) が調査し,同時に発見された動物の化石などから,まさにサルからヒトへの進化の過程の初期の化石であると認め,エオアントロプス・ドーソニ (Eoanthropus dawsoni) という学名をつけたものだ。

しかし,その後,第二次世界大戦をはさみ,30 年近く経ってから,いろいろな調査・研究の結果,頭蓋骨は約 5 万年前のヒトのものであり,顎の骨はオランウータンのものであることが判明し,この化石は,捏造されたものであることが明らかとなった。多くの当時の専門家を騙し,大英博物館にも収められたこの 「ピルトダウン人」 の化石は,今も,大英博物館に収蔵されているという。それは,サルからヒトへの間を埋める化石としてではなく,最悪の捏造事件の証拠品としてだ。

人類進化の研究の結果,現在では,サルからヒトへの進化で最も重要な役割を果たしたのは,脳ではなく,まず,直立二足歩行を始めたことであると考えられている。人は,頭からではなく,まず,「足」 で歩くことからヒトに進化したのだった。

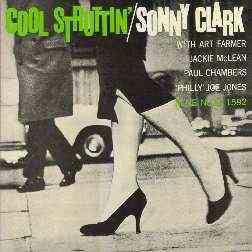

「おみ足」 ジャケットといえば,やはりこのジャケットだろう。しかし,“Cool Struttin'” なら,すでに 「第 8 回 乗り物に乗って」 で紹介済みだから,ここでまた出すのか,と言われそうだ。

が,よく見て欲しい。ちょっと違うことにお気づきだろうか。“Cool Struttin'” の文字色が違うのだ。

Blue Note の 1500 番台には,欠番が 2 つある。1 つは 1553 番で,もうひとつは 1592 番。特に,1592 番はイェプセン (Jespen) のディスコグラフィーに記載されたことがあるが,結局,発売されることはなかった。

1978 年に 東芝EMI が Blue Note のマスター・テープを調べ上げ,“Cool Struttin'” と同じ日に録音された 2 曲の未発表テープを見つけ,その 2 曲と,これも未発表だった 1958 年 12 月 8 日録音の Clifford Jordan,Kenny Burrell,Paul Chambers, Pete La Roca との 3 曲を合わせて “Sonny Clark Quintet” として発売した。その後,日本での Blue Note の販売権が KING レコードに移り,1983 年に “Cool Struttin', Vol.2” として上のジャケットで再発した。それが,私の持っているアルバムだ。

1978 年当時は,ジャズ喫茶には行っていたものだが,まだ,レコードを買う余裕がそれほどなかったのと,卒論でそれどころではなかったので気付きもしなかったのだが,1983 年には,すでに就職していたこともあり,本来の “Cool Struttin'” も手に入れていたので,即レコード屋に走ったものだ。それに,1978 年の東芝盤は,このジャケットではないようだ・・・いかにも 「売らんかな」 のこの二番煎じジャケットがいいのか悪いのか,さて,どんなもんだろうか。

私がヴォーカル・アルバムを紹介すると驚かれるかもしれない。実際,そんなに数多く持ってるわけではないから,それは正しい反応だろうと思う。今,リストを検索してみると,それでも 50 枚あまりのヴォーカル盤を持っているようだ。まるで他人事のようだが,今まで数えたことがないので,自分でも,そんなに持ってたか・・・というのが感想だ。

この Sheila Jordan “Body And Soul” (CBS-Sony) は,自分で買ったものではなくて,確か,2000 年の 「広島オフ会」 の後で,その時にお会いした,当時は聖徳太子さんと名乗っていた方の先輩に当たる方から戴いた数枚のお焼きしたアルバムの一枚だ。

Kenny Barron,Harvie Swartz, Ben Riley のピアノ・トリオをバックに Sheila Jordan が歌う。数曲には,Frank Wess のテナーも加わる。久しぶりに聴くが,いかにもジャズ・ヴォーカル。Kenny Barron も素晴らしいし,Frank Wess のテナーもツボを心得ている。1986 年のニュー・ヨーク録音。

ジャケットは,バレー・シューズだろうか。写真は Shigeru Bando。

バレーといえば,ドガ (Edgar Degas) の絵を思い出すが,彼が描いていた 19 世紀から 20 世紀初頭のフランスでは,バレリーナというのは芸術の表現者というより,踊り子・・・風俗業の女性という位置づけだった。だから,踊り子を描いたドガにせよ,娼婦を描いた 「オランピア (Olympia)」 や日常のピクニックの場面に裸婦を描いた 「草上の昼食 (Le Déjeuner sur l'herbe)」 のマネ (Edouard Manet) にせよ,当時のフランス画壇において,そんなスキャンダラスな風俗画をサロンに出品したしたとして物議を醸したわけだ。

ドガも踊り子たちの練習風景を絵画にしたが,現代の練習風景を写真にしたらこうなった,ということか・・・Eddie Higgins “Again” (Venus)。どこかのバレー団に入って,そこのプリマドンナになることを夢みながら練習に励んでいるのだろうか。しかし,Venus レーベルの諸作のジャケットを思い浮かべ,あるいは並べてみると,なんとなくそういう 「夢」 よりも下世話な雰囲気を感じ取ってしまう。そんな見方をされてしまう彼女たちは,ちょっと可哀想だ。だが,Venus のジャケットだから仕方がない。

Eddie Higgins(p), Ray Drummond(b), Ben Riley(ds) というトリオで,Higgins 自身のオリジナルも混ぜて,スタンダードなどを演奏する。カヴァー写真は C.Capal。

それにしても,Eddie Higgins というピアニスト,名前だけは,けっこう昔から耳にしたことはあったが,Venus レーべルに残した数枚のアルバムを聴くまで,彼のリーダー作も参加したアルバムも聴いたことはなかった。Venus 以前の彼の代表作を訊かれても,まったく思い浮かばない。こういうそれまでほとんど日本では知られていなかった Eddie Higgins を録音したり,ジャズ界きっての闘士ともいえる Archei Shepp にバラード・アルバムを作らせたり,ちょっとそれまでとは違った方向をみせた Venus レーベルだが,なんとなく,まんまとその仕掛けに乗せられたというような気がしないでもない。そういう思いがあるからか,最近は,私自身とんとご縁がなくなってしまった。

「踊り子」 といって思い出すジャケットといえば,昔から,このアルバムが名高い。というか,このアルバムの元々のタイトルが “The Broadway Bit” であるとか,Lone Hill Jazz レーベルで復刻されて “The Modern Touch” というタイトルでCD化されたとかいうより,とにもかくにも 「踊り子」 のジャケットのアルバム,という方が話は早く通じるだろう。

私の持っているこのジャケットは,2005 年に Lone Hill Jazz から出たCDで,これは “The Broadway Bit” と “I Get A Boot Out of You” をカップリングしたアルバム。要するに,「踊り子」 と 「お風呂」 が合体したCDというわけだ。ジャケットには,「踊り子」 の方が使われた。だから,本来 The Broadway Bit と書かれているところが,The Modern Touch と修正されている。

しかし,「お風呂」 の方もその当時,持ってなかったので音源が手に入ったのはいいが,やはりジャケットが欲しいと思ったものだ。そちらも,数年後に LP Time から復刻されたので,手に入れてはいる・・・

ま,そういうジャケット買いの話は措いといて,アルバムは 1959 年当時の西海岸の精鋭を集めたビッグ・バンド。Stu Williamson, Art Pepper, Bill Perkins, Jimmy Giuffre, Victor Felman, Scott LaFaro, Mel Lewis などなど。もう何も言うことはない。

ジャケット写真は,踊り子さんが楽屋で出番を待ってるところだろうか。手前の娘は分厚い本を広げているが,その向こうの娘は 『Down Beat』 を広げている。どちらも,スラリとした足を伸ばしていて,オトコどもはその足に魅了されることになるわけだ。残念ながら,カメラマンの名前はわからないが,誰もそんなこと気にしちゃいないだろう。

一般のふつうの女性が素足を見せるということは,日本に限らず,ヨーロッパやアメリカでもかってはタブーだった。素人ではない玄人の芸妓さんが着物の裾を少し持ち上げて長襦袢を見せるだけで,もうたいへんなことだったわけだ。たったそれだけで日常から吹っ飛んでしまう。ヨーロッパなどでも,腰はコルセットでこれでもかというほど締め付けて強調したが,長いドレスを着て足を見せることなどなかった。アメリカでも,西部劇など見ればわかるが,女性はみんな足首まで隠れるドレスやスカートを身に着けていた。場末の酒場の女性が,スカートをたくし上げて靴下どめを見せるというだけで,その女性がレディーではないことを示していたわけだ。

時代とともに,少しずつスカートの丈が短くなり,少しずつ女性の地位も上がっていったようだが,レディー・ファーストだとかいっていた西洋でも,レディー・ファーストというのは,基本的には女性を一段下に見ていたからで,男尊女卑だといわれた日本より女性の地位が高かったかというと,それほどでもなかったらしい。

素足は見せず,昔のアメリカ漫画ではないが,ネズミでも出てきた時には,(演技であっても) 卒倒しなくてならないのが女性だった時代だったからこそ,あのミニ・スカートが登場した時,世界中が大騒ぎになったわけだ。

映画やここで紹介するジャケットなどでは,ずいぶんキワドイジャケットもあるが,やはりそれは,素人の世界ではないからだろう。もし,1950 年代にふつうの人がそういう姿を見せたら,どんなことになるやら・・・

そんなことを考えながらも,しかし,このテのジャケットは刺激的だ。

Pat Moran “This Is Pat Moran” (Fresh Sound) のジャケットも,そういう意味では,ちょっと忘れられない。このアルバム,Fresh Sound から復刻されたもので,“This Is Pat Moran” と “Beverly Kelly Sings” というともに Audio Fidelity から出されたアルバムをカップリングしたものに Pat Moran のソロ・ピアノでの 2 曲を収録している。

このジャケットの 「おみ足」 が Pat Moran 本人かどうかはわからない。おそらくは,本人ではなくモデルではないかと思うが,どうなんだろう。復刻盤のことで,カメラマンもデザイナーもわからない。

ここから Kenny Drew の 「おみ足」 ジャケット2連発。

まずは,1957 年録音のアルバムから。私の持っているのは,2008 年に Lone Hill Jazz から復刻されたCDで,Riverside が原盤の 2 枚,“I Love Jerome Kern : The Jerome Kern Songbook” と “Jazz Impressions of Pal Joey : The Rodgers & Hart Songbook” の 2 枚をカップリングしたものに,Curly Russell, Art Blakey とのトリオでの1 曲がボーナス・トラックで収録されている。

ジャケットは,“I Love Jerome Kern” のものが使われた。

“Jazz Impressions of Pal Joey” の方は,Kenny Drew,Wilbur Ware, Philly Joe Jones というトリオが大半で,《My Funny Valentine》 1 曲だけはピアノ・ソロ。“I Love Jerome Kern” の方は Kenny Drew,Wilbur Ware のデュオ。

1957 年の Kenny Drew というと,John Coltrane の “Blue Train” (Blue Note) を録音したり,「第 20 回 お口に合いますかどうか」 で紹介した Jean Thielemans “Man Bites Harmonica!” 録音したりしているが,それ以外に,ここで挙げた 2 枚の Songbook の他にも,Harry Warren や Harold Arlen の Songbook も録音している。

デザイナー等はわからなかったが,とりあえず,このジャケットを手に入れたのだから,良しとする。それにしても,お腰にバス・タオルを掛けただけで,籐椅子の肘掛けに両足を乗せて煙草をくゆらすというのは,どういうシチュエーションなんだろう。それに背後の壁・・・いやスクリーンだろうか・・・には目だけがあって,これじゃ,「ぬりかべ」 か 「一反もめん」 じゃないか。

2 枚目は,“Work Song” (Jazz Ball) というアルバム。全 13 曲収録されているが,最初の 8 曲は Kenny Drew,Leroy Vinnegar,Frank Butler のトリオで 1978 年 10 月 15 日に録音されたもので,以前 Xanadu から出たことがあるようだ(1 曲はソロ・ピアノ)。残り 5 曲は,1978 年 6 月 9 日にポーランドのワルシャワ (Warsaw) でライブ録音されたもので,地元のベース,ドラムスとの 1 曲以外はソロ・ピアノ。こちらも,ポーランドでレコード化されたことがあるらしい。

前半の 10 月の録音場所だが,CDには Los Angeles と記載されているが,ヴェニス (Venice) というのが正しいのではないかと思われる。Kenny Drew は,1964 年にデンマークに移住して,活動の場はほとんどヨーロッパになっていたし,この翌日の 10 月 16 日にも Venice の同じスタジオで録音しているのだ。(JAZZDISCO.org 内の Kenny Drew の <session index> 参照)

こちらの方のジャケットは Ferdinando Scianna の写真と記載されている。窓辺に座りこんだ女性が椅子の肘掛けにクツをひっかけているようだが,こちらは両足を揃えているわけではないし,しかも右足の方はスカートが捲くれ上がってしまっている。うーん・・・と,とりあえず唸っておこう。

左のアルバムは Simple Acoustic Trio “Habanhera” (Not Two) というアルバムで,Marcin Wasilewski(p), Slawomir Kurkiewicz(b), Michal Miśkiewicz(ds) のポーランドのピアノ・トリオ。1999 年 9 月 6-7 日の録音。まさにヨーロッパのトリオというところで,繊細で,抑制されたメロディーを紡ぐ耽美的なトリオだ。

テーブルの上の酒瓶の蓋にローソクを立てただけの薄暗い部屋の中で,深くうなだれる女性・・・いったい何があったんだろうと心配してしまうジャケットだ。カヴァー写真は Tomasz Szlufik,デザインは Aquarius Creative Team。

ハバネラ (Habanera) というとスペインの音楽だと思っていたが,調べてみると元々はキューバの音楽だった。それが,スペインの船乗りたちによってスペインに持ち込まれて流行したという。その後,ヨーロッパ中に,またアメリカ,メキシコにも広がっていったようだ。ビゼー (Georges Bizet) のオペラ 『カルメン (Carmen)』 にもハバネラが使われているし,サン-サース (harles Camille Saint-Saëns) やラヴェル (Joseph-Maurice Ravel) もハバネラのリズムを使った曲を書いているらしい。

そうしたハバネラがスペインのフラメンコの影響を受けたのちに,再び大西洋を越えてアルゼンチンにたどり着くと,そこでタンゴになったという。それぞれの地域の音楽がこうして少しずつ混ざり合い,新しい音楽に変わっていくのだろう。

Germán Kucich(p), Carlos Ibañez(b), Juanma Barroso(ds) というトリオのアルバム “Y después ...Qué?” (Igno Musica)。スペインのトリオで,《Bemsha Swing》 や 《Giant Step》,《I Should Care》 などの他,自作曲も交えた多彩な選曲で楽しめる。

ところで,アルバム・タイトルや 2 曲目の 《Y después ...¿Qué?》 ってどういう意味?

わからないので調べてみると,「それで,何?」 というような意味らしい。カフェで足を組んで座るお嬢さんがそう言ってるのかな。写真は Nicolas Gaig,デザインは Antonio Calero。

最近乗る電車はデイ・タイムなので,乗っている女性はオバチャンが多いのであまり気がつかないが,まだ高校生くらいの頃,電車に乗っていると,若いタイト・スカートの女性が足をきっちり揃え,少し斜めにして座っていたものだった。まだ,ミニ・スカートがそれほど一般的ではなくて,OLさんという感じの女性に多かったように記憶している。そういう足を斜めに揃えた感じが,まだ思春期だったからなのか,実に美しく見えたものだ。

同年代の女の子たちは,ミニ・スカートやジーンズが多かったので,余計に 「おとな」 を感じたのかもしれない。

現役のシンガーご本人。Diana Krall “The Look Of Love” (Verve)。深いスリットから出たスラリとした白い 「おみ足」・・・写真は Bruce Weber。

ピアノも彼女自身が弾いているが,できれば誰か他のピアニストの方が良かったんじゃないかな,と思う。ま,バックは Claus Ogerman のアレンジ・指揮によるオーケストラがメインだから,それほどピアノが目立つわけじゃない。どうでもいいか。ピアノと歌と両方というのなら,Eliane Elias を聴けばいいことだ。

ところで,こういうピン・ヒールと言うんだろうか,高いヒールを履く女性には,ほとほと感心する。というのも,かって施設で働いていた頃,福祉施設の職員は何でもしなくちゃいけない,と先輩に言われ,利用者やその親御さんの前で行う職員劇で女装したことがある。あくまでも仕事としてであって,シュミではないと大声で言っておく。

それまでに,王子様の役をしたことはあるが (誰も言わないが,適役ではないだろうか),女装はしたことがない。どんな衣装だったかまでは覚えていないが,その時に,ハイ・ヒールを履かされた。踵の部分をベルトで留めるようなヤツだったと思うが,意外に私の足は小さいのでなんとか履くことができた。しかし,ハイ・ヒールといってもそんなに高くはなかったのに,歩けないのだ。バランスが取れなくて,ほとんど足首を痛めてしまいそうだった。女性からすれば,あんなのはハイ・ヒールとは言わないのかもしれない。結局,無理だと判断されたので事なきを得たが,女性はああいうのをふだんから履いて,スタスタ歩いているというのが信じられない気がしたものだ。

女性の中には,ほとんど爪先立つようなピン・ヒールを履いてみたいという憧れをもっている人もいるという。そりゃ,足がスラっと長く綺麗に見えるのかもしれないが,とても,とても理解できないわ。

最後は,The Dave Brubeck Quartet “Anything Goes!” (Columbia)。前にも書いたが,Paul Desmond と Joe Morello がいるから,Dave Brubeck Quartet も聴く。

いつも Brubeck をあまりよく言わないが,アルト・サックスといえば何がなんでも Charlie Parker という時代に,Paul Desmond が注目されるようになったのは,人気のあった Dave Brubeck Quartet にいたからだろう。彼を雇ったことは Dave Brubeck の慧眼だといえるだろう。だからこそ,Brubeck Quartet も聴く。

それはそれとして,このアルバムを手に入れたのは,やっぱりこのジャケットが欲しかったからだ,と正直に言っておこう。

アルバム・タイトルにもなっている 《Anything Goes》 は,Cole Porter の名曲のひとつ。「スタンダードの世界」 に書いたかと思ったが,書いていなかったので,久しぶりに 『ジャズ詩大全 第1巻』 (村尾陸男 著,中央アート出版,1990) を開いてみよう。

この曲は,1934 年のミュージカル 『Anything Goes』 の主題歌として作られたもので,そのミュージカルには 《You're The Top》 とか 《I Get A Kick Out Of You》 といった曲も入っていた。

ヴァースの部分では,清教徒が新大陸のプリマス・ロック (Plymouth Rock) に上陸してショックを受けて以来,時代が変わるたびに新たなショックを受けてきた・・・じゃ,もしも清教徒が上陸しなかったらどうなっていたかというと,プリマス・ロックの方が清教徒の上にのしかかっていくのさ・・・というような内容で,ちょっと皮肉っぽい Cole Porter らしいヴァースだ。そしてコーラスの一番最初にこう歌われる。

昔は女性のストッキングがちらりとみえただけでも

なにかショッキングなことと思われたものさ

でも今じゃ神のみぞ知るっていうぐらいに

なんだって当たり前のことになっちまった

(上掲本 p.31)

anything goes とは,「当たり前のこと」 とか 「なんでもあり」 というようなニュアンスのコトバで,清教徒の時代の人が見たら卒倒してしまいそうなこのジャケットも,まさに anything goes ということだ。

それにしてもスラリと伸びた綺麗な足だが,カメラ・マン,デザイナーの名前はわからなかった。

一口にモデルといってもいろいろで,世界的に活躍するスーパー・モデルから,日本国内では一流と呼ばれるモデル,雑誌などで活躍するモデルなど様々だ。中でも,特殊というべきか,「手モデル」 とか 「足モデル」,「髪モデル」 などといった身体の一部分だけのモデルもいらっしゃる。なんでも 「パーツ・モデル」 と言うそうな。確かに,広告やCMなどを見ていると,本当に綺麗な手や足が登場する。

それにひきかえ,自分の手を見ると,歳とってシワシワになり,脂っけも抜けてカサカサになってしまった。ま,もう還暦を過ぎたのだから仕方がないか。

しかし,それなりに働いていた時だって,手を見ると思い出したもんだ・・・

はたらけど

はたらけど猶わが生活楽にならざり

ぢっと手を見る

(石川啄木 『一握の砂』 より)

オイオイ,ちょっと待ちぃな。「おみ足」 がテーマやのに,なんで 「ぢっと手を見る」 で気持ちよく終わろうとしてんねん。

あんた,誰でっか。「手」 を見て終わったらあきまへんか・・・せやけど,「人様の足許を見たらあかん」 いうて育てられたもんですから・・・

(2017.10.28.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 24 回 海は広いな 大きいな

以前,「日記」 の方に少し書いたことがあるが,折に触れて,ふっと古い唱歌・童謡が口にのぼることがある。歌詞のすべてを覚えているわけではなく,どれも,記憶に残っているのはほんの一節だが,メロディーもいっしょに出てくるので,つい口ずさんでしまう。どの歌も季節感があるし,風景が思い描けるほど視覚的なので,ちょっとした今見た風景や音がきっかけとなって浮かび上がってくるのだ。

そんな唱歌の中で 「海」 が題材になったものがあって,けっこうよく口に上る。たとえば,「われは海の子白浪の さわぐいそべの松原に・・・」 とか,「松原遠く消ゆるところ・・・」 とか,「あした浜辺を さまよえば・・・」 などいろいろあるが,やはりなんといってもこれだ。

海はひろいな 大きいな

月がのぼるし 日が沈む

海は大波 青い波

ゆれてどこまで 続くやら

海にお舟を 浮かばして

行ってみたいな よその国

林 柳波 作詞,井上武士 作曲で,昭和 16 年に1年生用の音楽の教科書に採用されたという。そのせいもあって,この歌が小学生への軍事教育の一環であった,というような伝説もあるようだ。作詞の 林 柳波には,『ああわが戦友』 という歌もあり,そこでは死んでしまった戦友の訃報をどのように彼の故郷に伝えるべきか・・・というような詞を書いている。戦意高揚のための軍歌とはちょっと違う。また,『海』 の中でも,「日が沈む」 という歌詞は戦意高揚,国威発揚ということからみれば変だという声もある。結局,伝説は伝説のままで真相はわからない。

やはり,単純に,素直に,世界につながる海の大きさを感じ,日没の美しい情景をイメージするだけで良いのではないだろうか。

Monty Alexander “Friday Night” (Limetree) は,1985 年 10 月にフロリダのオーランド (Orlando) にある <Valentyne's> でのライブで,オランダの Timeless の傍系レーベル Limetree から出たアルバム。Monty Alexander,Reggie Johnson,Ed Thigpen のトリオにパーカッションの Robert Thomas Jr. が加わる。翌日の “Saturday Night” もあるが,2015 年に “Friday Night”,2016 年に “Saturday Night” が廉価盤で再発されたものだからお持ちの方も多いだろう。かくいう私もそうだから。

ジャケットは,2 日ともほぼ同じで,少し色が違うだけだ。カヴァーのアイデアは Monty Alexander が出したようで,デザイン・レイアウトは Rinus Smit。

この日本で再発されたCDのケース裏に曲名やパーソネル,録音年月,場所が印刷されているが,そこには録音場所が Orland となっている。これは間違いで,正しくは上にカッコ内に示したとおり,最後に 「o」 が必要だ。

そんなイージー・ミスはともかくとして,ジャケットに明らかな間違いがある。おわかりだろうか?

上のお日様が出ている方は,特段問題ない。こんな小さい島に,大きなヤシの木が 2 本もあるのは如何なものか,といえばそれはそうかもしれないが,そんなことは気にしないでおこう。

問題は,下のお月さん。三日月が出ているんだが,これがどうしてもオカシイ。こんなことはありえない。なぜなら,月は太陽の光を受けて輝くわけだから,この月なら太陽は右斜め上にあることになる。太陽が上にあるということは昼間だから,辺りがこんなに暗いはずはないし,月がこんなに明るく見えるはずがない。むしろ,これだけ欠けている月なら見えないと思われる。

もちろん水平線や地平線に近いところに三日月が見えるのはありえる,というより三日月の場合,中天に見えることがないのだ。それじゃ,この絵でもいいじゃないかというとそうではない。さっき述べたように太陽の光で輝くので,水平線や地平線に沈んだ太陽の方向が輝く。光っているのは,常に地平線,水平線の方,斜め下側だ。日の出前なら,東の空低く,太陽に先立って三日月が下側を光らせて昇ってくる。そして,太陽が現れて明るくなると,しだいに三日月は見えなくなっていく。日没後なら西の空低く,やがて太陽を追いかけるように沈んでしまう。

だからもしこの絵を書き直すとしたら,三日月を裏返して島の方向が光っているようにすればいい。そうしたら,日没後か日の出前ということになる。星が輝くこの暗さなら,おそらく日没後ということになるだろう。

こうした間違いは,漫画やアニメ,映画,ドラマでもたまに見かける。深夜の場面なのに,三日月が空高く光っていたり,このジャケットと同じように,光っているのが上側だったり,真横だったりする。満月だと,もうひとつ絵柄が悪いと思うのか,三日月の方がドラマチックだと思うのだろうか。しかし,気がついてしまうと,一気に興醒めしてしまうものだ。

右のアルバムは,言わずとしれた Chick Corea “Return To Forever” (ECM) で,すでに一度 「第4回 動物は歌う」 で紹介した。その時に,Michael Magnoogian の写真であることは書いた。

海辺の鳥といえばカモメをすぐに思い出す。『かもめの水兵さん』 なんて童謡もあるぐらい一般的だろう。今は,山の近くに住んでいて海の近くに出かけることもないので,長い間,カモメも見ていない。

映画ファン,ジャズ・ファンなら,1965 年の映画 『いそしぎ (Sandpiper)』 の主題曲 《The Shadow Of Your Smile》 を思い出すかもしれない。イソシギという鳥,海辺にもいるらしいが,通常は,沼や湖にいることの方が多いらしい。

ペンギンも海の鳥だが,こちらは空を飛べない。しかし水中を泳ぎまわるペンギンの映像を見ると,まるで飛んでいるように見える。

大空を飛び回り,しかも羽をあれだけ羽ばたかせる運動をしながら,空気の薄い 8000 m の山をも越えていくほどの鳥。その鳥がどのように進化してきたかは,はっきりわかっていないようだ。1 億 5000 万年前にいたという最初の鳥といわれる 「始祖鳥」 は,現在の鳥とほとんど同じ羽を持っている。羽は,爬虫類の身体を覆うウロコと同じケロチンというタンパク質でできており,爬虫類のウロコが進化して羽になったのだろうと推測されているが,一部の恐竜から進化したといわれたり,恐竜とは共通の祖先の爬虫類から進化したと考えられたり,未だその道筋はわかっていない。

ただ,鳥が恐竜から進化したという説は,現在では劣勢ではあるようだが,我々哺乳類より恐竜に近い存在だと考えると,ちょっとロマンを感じてしまうではないか。

Charles Lloyd “Jumping The Creek” (ECM) も 「第 8 回 乗り物に乗って」 で一度紹介したジャケットだ。こういう船が写っているジャケットを他に持ってなかったもので,再登場させた。アルバムは Charles Lloyd(ts,as,taragato), Geri Allen(p), Robert Hurst(b), Eric Harland(ds) というメンバーで 2004 年 1 月の録音。

ジャケットの船,それほど大きな船ではない。それでも,ゆったりと航行する様子を眺めていたり,港で船が出入りするのをのんびり見ていると,それだけで和んでくるような気がする。

飛行場で航空機が離着陸する様子を眺めるのもいいが,港は,また格別だ。騒音がするわけではないし,目まぐるしいほどのスピード感もない。ゆったりと,ゆったりと静かに海を滑るように船が進み,ゆっくりと着岸する。

平成 4,5 年の頃,仕事で大阪最南部の岬町へ毎日のように出張していた。町役場のある深日港 (ふけこう) という駅は,その名の通り深日港のすぐそばにあり,その頃は淡路島や徳島へのフェリーの定期便があって,仕事に疲れたしばしの時間,そのフェリーの発着をボーッと眺めていたりしたものだ。船の発着時間ではなくても,晴れた日など淡路島も望むことができたし,潮風にあたりながら気分転換していた。

残念ながら,大鳴門橋ができて徳島航路は廃止,関西空港ができて淡路島へのフェリーも発着が関西空港に移ったため,深日港からの定期便はなくなってしまった。退職する前に,再び岬町との縁ができたが,フェリーの定期便もなくなり,また,すっかり高齢化の進んだ岬町は,以前にもまして寂れてしまったように感じたものだ。

Phil Woods が船のデッキで微笑むジャケットは,“Voyage” (Chiaroscuro) 。Phil Woods(as), Bill Charlap(p), Peter Washington(b), Willie Jones Ⅲ(ds) というカルテットに 2 曲だけ Roy Hargrove(tp) がゲスト参加している。2000 年 10 月 28, 30 日と 11 月 1, 3,4 日に録音されたものだが,その演奏場所は,大西洋を航海中の 「クイーン・エリザベス Ⅱ世号 (Queen Elizabeth 2)」 の船上。そこで開かれた Floating Jazz Festival でのライブ。ただし,11 月 3 日は,モロッコの沖合いにあるポルトガル領マデイラ島 (Madeira) のフンシャル (Funchal) で行われたようだ。

カヴァー・デザインは Paul Bacon,写真は Rollo Phlecks。

この「クイーン・エリザベス Ⅱ世号」 は,1969 年に就航し,2008 年に引退している。その後,ドバイ (Dubai) で海上ホテルとして利用されることになって,ドバイまで回航されたが,その計画は頓挫したということだ。ただ,船体はまだドバイに係留されているという。

ジャケット写真を見ると,遠くに陸地らしい部分があるから,出航後間もなくなのか,どこか島の近くを航行中なのだろうか。山や建物は見えない。その陸地の影と海と空だけ。空と海の境界は,僅かに湾曲しているようにも見える。

ところで,先の Charles Lloyd 盤でも水平線が船の向こうに見えるが,水平線までの距離ってどれくらいなんだろうと,ちょっと気になってしまった。それで調べてみると,「高校数学の美しい物語」 というサイトのページに計算方法が示されていた。計算式はめちゃくちゃ難しいことはなさそうだが,面倒なので自分で計算するのはやめて,結果だけ引用させてもらう。

それによると,身長 170 cm の人の場合で計算すると水平線までは 4.65 km になるという。他の高さで計算すると・・・

・子供(身長1m)から見た水平線までの距離: 3.57km

・高身長の人(身長2m)から見た水平線までの距離: 5.05km

・スカイツリーの展望台(高さ450m)から見た地平線までの距離: 75.7km

・富士山(高さ3.78km)から見た地平線までの距離: 219km

富士山とスカイツリーの距離は 100kmくらいなので片方からもう片方が(目が十分良い人なら)観測できます。

・飛行機(高さ10km)から見た地平線までの距離: 357km

羽田空港上空10000mからは名古屋くらいまで見えるということです。

これらは,純粋に数学的な計算結果なので,実際には,大気の屈折も影響してくるので,もう少し遠くまでは見えるだろうから,だいたいこんなものということだ。海岸で見たのなら,水平線は 5 km くらい先だと覚えておくくらいでいいだろう。

私の乏しい経験でいうと,水平線,地平線ということではないが,昔,立山・剣岳に登山したことがあるが,その時に夜明け前に山荘を出て,朝日が昇るのを見に出かけた。ちょうど,あたりが薄明るくなってくると,雲海が南の方角に広がっていて実に綺麗だったが,近くには,雲海の中から槍ヶ岳の山頂が見え,さらに遠くを眺めていると,遥か彼方に三角形の山頂が見えた。そう富士山だ。立山から富士山まではおよそ 170 km。3000 m 近い尾根から 3776 m の富士山なら見えても当然ということだろう。

Chris Cheek “Blues Cruise” (Fresh Sound New Talent) は,2005 年 3 月 16,17 日録音で,Chris Cheek(ts, ss), Brad Mehldau(p, fender rhodes), Larry Grenadier(b), Jorge Rossy(ds) というメンバー。

Artwork は Ana Golobart,Graphic Design は Steamboat Johnny。ジャケットは,船舶には付き物の救命浮き輪だ。

どの国でも,船にはこうした救命具を備えていなければならないと思うが,日本では,「船舶安全法 (昭和八年三月一五日法律第一一号)」 により,「救命及消防ノ設備」 を備えなければならず,それに基づいた 「船舶救命設備規則 (昭和四十年運輸省令第三十六号)」 という規則に細かく定められている。

この規則では,「救命設備」 として,「救命器具」,「信号装置」,「進水装置等」 という三つの 「救命設備」 を分類し,さらに 「特殊な救命設備」 を管海官庁が指示する,としている。

「救命器具」 には,「救命艇」,「救命胴衣」 などとともに 「救命浮環」 も定められており,これが アルバム・ジャケットのようなものだ。

それぞれの 「救命器具」 については細かく要件が示されていて,「救命浮環」 の場合は,次のように定められている。

(救命浮環)

第二十八条 救命浮環は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 十四・五キログラムの質量の鉄片を淡水中で二十四時間以上支えることができること。

二 外周に沿つてつかみ綱が取り付けられていること。

三 十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)の高さ(水面からの高さが十八メートル(第一種船又は第三種船に備え付ける救命浮環にあつては、三十メートル)を超える場所に積み付けられる救命浮環にあつては、当該積付場所)から水上に投下した場合に損傷しないものであること。

四 内径は四十センチメートル以上、外径は八十センチメートル以下のものであること。

五 質量は、二・五キログラム以上であること。ただし、急速離脱装置に使用する救命浮環の質量は、四キログラム以上でなければならない。

六 全体が二秒間火炎中を通過した後、燃焼又は融解を続けないものであること。

七 摂氏零下十五度から摂氏四十度までの範囲の温度を通じて使用できるものであること。

八 第八条第一号及び第四号に掲げる要件

2 救命浮環は、灯心草、コルクくず、粒状コルク若しくはその他の散粒状物質を詰めたもの又は膨脹させることを要する気室によつて浮力を得るものであつてはならない。

当たり前のことだが,最後の 「第 2 項」 にあるように,ビニール製の空気を入れて膨らませるような浮き袋はいくつあってもダメだということだ。

Ruby Braff & Scott Hamilton “A Sailboat In The Moonlight” (Concord Jazz) は,「第 8 回 乗り物に乗って」 ですでに紹介済み。今回は,紹介済みのジャケットを 3 枚も使ってしまった。「海」 に因んだアルバム,もう少しあるかと思ったが,意外に少なかったわけだ。おまけに,こうして紹介済みのものもあるので困ったわけ。それに,「海」 は写っているのだが,ほんのわずかで 「広さ」 を感じられないものや他のテーマで使いたくなるだろうと思うものなどもあったので,再登場が 3 枚になった。言い訳は,これくらいにしよう。《Don't Explain》。

ジャケットには,丸い月が描かれている。満月は太陽と地球を挟んで正反対の方向 (180°) にある時だから,これだけ高度が低く,真っ暗になっていないということは,日没後間もなくという時間帯ということになる。そして,この月の見える方角が真西とは断定できないが,西の方向だ。

ところで,江戸時代の俳人・与謝蕪村に,「菜の花や 月は東に 日は西に」 という有名な句がある。安永 三 (1774) 年 三 月 二十三 日に,今の神戸市にある摩耶山へ行った時に詠まれた句だという。証明されているかどうかまでは確認できなかったが,まあ,そういうことらしい。この 3 月 23 日,旧暦の日付であるから,これを現在の暦に直すと,5 月 3 日になるという。その頃なら,ちょっと遅いかもしれないが,まだ菜の花が咲いていてもおかしくはない。「月は東に 日は西に」 ということから考えると,この月がほぼ満月だということがわかるのだが,旧暦の二十三日なら,月は下弦の月くらいになっていて,日が沈む頃には,まだ昇っていないことになる。7,8 日前に見た景色を詠んだわけだ。

この問題については,どうやら元ネタは同じところのようだが,ネット上で多くの人が話題にしているようだ。(元ネタ:【日刊☆こよみのページ】2009/04/09 号)

ネット上には,いろいろな情報が溢れているが,中には,どうも胡散臭いものもある。私もネットでいろいろ調べるが,必ず複数のサイトを検索して比較検討してみる。時には,両方ともかなりの精度で信じられるのに,まったく違う内容であることもある。その情報の発信された時期が違っていて,一方は,新しい知見も参考にしているが,もう一方は,古い定説のままであったりする。新しい知見がどれほど信頼できるかも,ある程度は見極めなければいけないので,新しいから正しいとも言い切れない。こうしたことが,ネット上の情報をそのまま鵜呑みにできないところではある。どうしても眉に唾つけていないといけない。もっとも,私自身がエー加減なこともアップしているんだから,こりゃ矛盾してるか。(^^ゞ

これは,ヨットなのか? とも思ったりしないではないが,Herbie Hancock の “Maiiden Voyage” (Blue Note)。1960 年代のカッコいいジャズの一枚といえるだろう。

当時のボスであった Miles Davis の代わりに,Freddie Hubbard を入れて, George Coleman(ts), Herbie Hancock(p), Ron Carter(b), Tony Williams(ds) というクインテットで作ったアルバム。写真とデザインは Reid Miles。

タイトル曲の 《Maiiden Voyage》 もいいが,《The Eye Of The Hurricane》 や 《Dolphin Dance》 もいい。特に,《Dolphin Dance》 は多くのピアニストにカヴァーされていて,スタンダードになっているといっていいだろう。

“Maiiden Voyage” ・・・ 処女航海という語感が,まずくすぐられる。

「船」 は,女性名詞として扱われるので 「処女航海」 というコトバになるわけで,外国では,船の名前も女性の名前をつけることが少なくない。「クイーン・エリザベス」 などもそうだ。さらに昔の帆船には,船の舳先,船首に 「女神」 像をつけていた。どうしてなのかは,いろいろ説はあるようだが,ま,いいか。

ところでヨットといえば,つい先日 (2017.10.28.) ネットでニュースを見ていたら,「太平洋を5カ月漂流、日本沖で女性2人と犬救助 米海軍」 という見出しを見つけた。記事によると,5 月にハワイからタヒチを目指して,女性2人と犬2匹がヨットで出航したが,5 月末に悪天候でエンジンが浸水,さらに操舵が難しくなった上,通話機能も失われた。漂流を始めて 2 ヵ月後から救難信号を送り続けたというが,海流に流されて他の船の航路からも外れ,陸地からも遠く離れていたため誰にも受信されることがなかった。

10 月 24 日に,日本の南東沖約 1450 kmの海域を漂流していた彼女らの救難信号を,運良く台湾の漁船がキャッチし救援に向かったが,ヨットを曳航することができず,アメリカの沿岸警備隊に連絡した。比較的近くを航行していたアメリカ海軍の艦船が 25 日にヨットにたどり着いて救出したという。

彼女らは,乾燥食品1年分と浄水装置を持っていたためなんとか生き延びていたわけだが,もし発見されていなければ,北太平洋の方へさらに流されて,万一発見されなければ,厳冬の荒波の只中を漂流することになっていたかもしれず,そうなれば,生存も危うかっただろうと言われている。不測の事態に備えておくことが生死に関わるということだ。法律や条例で定められたものだけでは足りない。どれだけ,自分で非常事態に備えておくかも考えておかないといけないんだろう。

Victor Feldman は,イギリスのロンドン近郊にあるエッジウェア (Edgeware) で 1937 年に生まれた。1955 年にアメリカに移住するまでは,イギリスで演奏し,また,彼のドラムスの先生のバンドでインドでも演奏活動をしていたという。ピアノ,ヴィブラフォン,ドラムスと楽器もいろいろこなしたようだ。

そして,1955 年,アメリカに渡る。といって,まさかこのジャケットのようなボートで渡ってきたわけではない。

1957 年には,ロサンゼルス (Los Angeles) に居を定め,西海岸で主に仕事をするようになり,Scott LaFaro,Stan Levey とのトリオで,このジャケットのアルバム “The Arrival Of Victor Feldman” (Contemporary) を録音した (1958 年 1 月 21, 22 日録音)。

Victor Feldman が現実に初めてアメリカの地を踏んだのは,おそらく東海岸というか東部のニュー・ヨークあたりではないかと思うが (単なる推測),ジャケットは Contemporary だけに西海岸であろう。写真は Stan Levey。自分も写っているから,セルフ・タイマーで撮ったんだろうか。デザインは Guidi/Tri Arts。

イギリスからメイフラワー号 (Mayflower) に乗ってアメリカに渡ってきた清教徒のことは,前回,「第23回 おみ足をどうぞ」 で少しだけ触れたが,もし渡ってきた彼らが海岸で右のような姿の女性を見つけたら,おそらく失神してしまったろう。もっとも,彼らがプリマス・ロックに到着したのは 11 月で,すでに冬になっていたから水着の女性には会えなかっただろうが・・・

この水着のジャケットは Howard Rumsey's Lighthouse All-Stars “Lighthouse At Laguna” (Contemporary) で,1955 年 6 月 20 日に Laguna Beach の <Irvine Bowl> で行われたコンサートのライブ盤だ。写真は誰のものかわからないが,デザインは Victor Feldman 盤と同じく Guidi/Tri Arts。

Lighthouse は,ロサンゼルス (Los Angeles) の西,サンタ・モニカ (Santa Monica) とロング・ビーチ (Long Beach) の間にあるハモサ・ビーチ (Hermosa Beach) にあったクラブで,1949 年から Howard Rumsey がマネージャーとなって以来,ウェスト・コースト・ジャズの拠点のひとつとなった。そこの常連ミュージシャンによるバンドが Lighthouse All-Stars というわけだ。このアルバムの行われた Laguna Beach は,さらに少し南の方にある町。このロスのあたりがウェスト・コースト・ジャズの中心であったわけだ。

Art Pepper “Surf Ride” (Savoy) の女性になると,ビキニでサーフ・ボード。1952,3,4 年 の 3 つのセッションを収録している。ジャケットのイラストレイターやデザイナーは不明。

先のアルバムと同じ 1950 年代だが,水着の様子がずいぶん違う。そこで,ちょっと調べてみることにした。

ビキニに良く似た姿の壁画がローマ時代に残されていることは知っているが,そもそもビキニっていつごろできたのか・・・水着として最初に発表したのはフランス人のルイ・レアール (Louis Réard) で,1946 年のことだという。彼は元々自動車のエンジニアだったらしいが,母親が下着メーカーを経営していたことから手伝っているうちに考え出したらしい。そして,折も折,アメリカがビキニ環礁 (Bikini Atoll) で原爆実験を行ったニュースを聞き,露出度が高く,周囲へ大きな衝撃を与えるであろう新作の水着を 「ビキニ」 と命名したという。なんとも,できすぎの様な話だ。

あまりにも刺激的過ぎるということで,アメリカでは 1960 年代の初めまで一般のビーチでの着用は禁止されていた。なるほど,だから Laguna Beach のジャケットでは,ああいう水着だったわけだ。じゃあ,このサーフ・ボードのお嬢さんは? プライベート・ビーチか,それともイラストレイターの妄想か。

海はいつもいつも穏やかな訳ではない。人を飲み込み,船を沈めるほど激しい顔をみせることがある。

荒波のジャケットは,Tord Gustavsen “Being There” (ECM)。Tord Gustavsen(p), Harald Johnsen(b), Jarle Vespestad(ds) というトリオで,2006 年 12 月にオスロ (Oslo) で録音されたもの。

ジャケットの海のような荒々しさはそれほどではないが,暗い夜の海を連想させるような演奏が続く。今回,買った時以来久しぶりに聴いてみたが,やはり全曲聴き通すのは難しいほど,「陰」 だ。北欧の厳冬の海とはこういうものなのだろうか。

1912 年 4 月 14 日の深夜,北大西洋上で氷山に接触し,1500 人以上の犠牲者を出したタイタニック (Titanic) 号の処女航海。・・・ふっとその事故を思い出した。

氷山に真正面から直接衝突したわけではなかったが,回避行動の際に水面下で氷山に接触,その際に船首近くの船体に傷ができ,そこが水圧に負けて裂けて浸水していく。そして,その浸水が命取りとなった。

絶対沈まないという予断もあり,救命設備も乗客乗員数に比べれば貧弱に過ぎ,避難誘導にも大きな不備があったという。しかも氷山との衝突から 2 時間 40 分ほどで沈没。救難信号を受けて救出に向かった船は,氷山の多数漂う海域を,それでも最大限の高速で危険を冒して急行したが,到着したのはさらに 2 時間後のことだった。その間,氷点下の波の間を救命ボートが漂っていた。

犠牲者の多くは,海水で溺れたというより,氷点下 2 度の冷たい水のために低体温症となって亡くなった人の方が多かったという。

生命を生み,進化させてきた 「母なる海」 には,こうした恐ろしい 「顔」 の一面がある。地震の際の 「津波」 の恐ろしさはいうまでもなく,台風の時の 「高潮」 も大きな被害をもたらす。「海」 の,いやもっと広く言えば 「水」 の脅威を忘れてはならないだろう。

今回の最後のアルバムは,Alan Broadbent Trio “Away From You” (Trend) だ。実は,「第 19 回 子どもの情景」 で使おうと思っていたのだが,今回のために残しておいたもの。

1989 年 1 月 16,17 日録音で,Alan Broadbent, Patrick Verne Smith, Frank Gibson, Jr. というトリオで,Alan Broadbent のオリジナルに,Wayne Shorter の 《Footprint》,Clifford Brown の 《Daahoud》,John Coltrane の 《Naima》,Sonny Rollins の 《Pent-Up House》 とまるでホーン奏者のアルバムのような選曲になっているが,さすがにピアノ・トリオとしての素晴らしい作品となっている。

ジャケットは Len Broadbent が New Zealand の Whatipu で 1951 年に撮影した写真というから,Alan の少年時代か。1947 年 4 月 23 日,オークランド (Auckland) 生まれだから,彼が 4 歳の頃だ。ファティプ (Whatipu) というのは,ニュー・ジーランド北島の西海岸だから,この海は,オーストラリアとの間のタスマン海。ニュージーランド政府観光局公式ウェブサイト によると,

ファティプはマヌカウ湾がタスマン海に接する海域の北側の岬に位置しています。非常に強い潮の流れは砂洲を乗り越えて外海のうねりに加わっていきます。昔は押し流されて航行ルートから外れた船がよく座礁していました。・・・

とある。ジャケットを見ても,そんな様子が窺えるだろう。

大きな波の打ち寄せる浜で海を凝視める少年は,いったい何を思っているのだろうか。最初に書いたように 「世界につながる海の大きさを感じ」,大きくなったら世界に出かけていこうと夢みていたのだろうか。それならば,彼の夢は,実現したといってもいいのではないだろうか。

そういえば 2002 年 12 月に,藤沢の 「響庵」 へ行ったとき,持参したオーナーの大木俊之助さんの著書 『ジャズ・ジョイフル・ストリート』 (1991,JICC出版局) にサインを頂いたことがあった。その時に添えられていたのが,

夢は必ず実現します

という言葉だった。いくつになっても「夢」 を見続けなければ・・・

(2017.11. 2.), (修正 : 2018. 5.28.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 25 回 見上げてごらん

アルバム・ジャケットで多いのは,いつも言うようにミュージシャン自身が写っている写真だ。楽器を演奏しているか,正面を向いているか,ジャケット用にポーズをとっているか,様々であることは,これまでにたくさん紹介しているし,別に紹介しなくても誰もがわかっていることだ。

それを今さら,また扱うのか・・・と言われるかもしれないが,ちょっと視点を変えてやってみることにした。

「視点」,いや,「視線」 に注目してみたのだ。

楽器を演奏中ならミュージシャンの 「視線」 はほとんど下を向いているし,正面を向いているジャケットならカメラ目線でしっかりこちらを向いている。

そういったジャケットがほとんどといっていいのだが,なぜか上向きの 「視線」 のジャケットがある。そういうカメラマンの注文があったのだろうが,集めてみるとちょっと面白いかも,と思ったしだい。面白がっているのは私だけかもしれないが,とりあえずご覧いただこうか。

この有名盤をよく見ると上向き目線だということがわかる。目は横向きだが,額の皺が上方に注目していることを示しているだろう。写真は Jim Marshall。

このアルバムについては,今さら何もいうことはないだろう。

John Coltrane は,Prestige 時代の終わりごろから,「シーツ・オヴ・サウンズ」 というコードを素早く吹奏しながらのアドリブを始め,Miles Davis との “Kind Of Blue” などでモード奏法を掌中に収め,Atlantic に移ると “Giant Steps” や “My Favorite Things” で,ある意味,ひとつの区切りをつけた。

そして,Impulse に移ると,一気に新たな局面を展開していくのだが,その途中でこの “Ballards” や “Duke Ellington and John Coltrane”,“John Coltrane and Johnny Hartman” といった優しい雰囲気のアルバムを残した。

その後は,Birdland や Village Vanguard でのライブ,そして,“Ascension” まで突き進み,“Expression” に行き着き,突然,終わる。

私は,若い頃,そんな Coltrane を辿っていた時期があった。その副産物として,Prestige 時代に,Miles Davis Quintet で共演し,Coltrane の初リーダー・アルバムでも数多くピアノを弾いた Red Garland のサイド・メンとしてのアルバムを集められたわけだ。実は,Miles Davis がクインテットを編成しようとした時,Sonny Rollins にことわられたテナー奏者の席に,Coltrane を推薦したのが Red Garland だった。

初期の Coltrane を聴いていると,特に,Miles Quintet 時代などは,後にそんな大物になるとは思えないようなテナー奏者に過ぎなかった。それでも,時々,これはいいわ,と思えるような演奏をすることもまれにあった。特に,Miles との正規盤ではなく,後に海賊盤として出たライブなどの方がいい演奏があったように思う。スタジオ録音だと,Miles からのプレッシャーが大きかったのだろうか。

初リーダー作の “Coltrane” 以後,数多くのアルバムを Prestige から出したが,その頃の演奏を聴いていて思ったのが,Coltrane は,意外にバラードが素晴らしいということだった。Miles Quintet 時代は,バラードの時にほとんど出番がなかったが,初リーダー作の 《Violet For Your Heart》 や “Soul Trane” に収録されている 《I Thought About You》 など絶品だ。《I Thought About You》 は,Impulse 時代にも何度か演奏してアルバムに収録されている。

彼のバラード演奏の中でも,私が愛聴しているのは,Impulse 時代の “Transition” に入っている 《Dear Lord》。激しい 《Transition》 の直後に,静謐なこの曲が演奏されるが,その瞬間に身震いしそうだ。そして,この演奏が彼のバラードの集大成ではないかとさえ思っている。

Coltrane のボスだった Miles Davis もなにかしら視線を上に向けている。“In A Silent Way” (Columbia)。どちらかというと Miles の印象としては,ラッパを吹きながら顔を下に向けているという印象が強い。誰だったか忘れたが,Miles の演奏中のラッパの角度で年代がわかるという人がいた。年とともに,だんだん下向きの度合いが深くなってきているという意見だったと思う。ホントかどうかはわからないが,印象としては確かにそんな気もする。

久しぶりに棚からアルバムを取り出して聴いているが,Wayne Shorter, Chick Corea, Herbie Hancock,Joe Zawinul, John McLaughlin, Dave Holland, Tony Williams と豪華メンバーで,クインテット時代とは違ったサウンドで迫る。とはいえ,Miles はやっぱり Miles。

このジャケットの視線の先に,彼は何を見ているのだろう。さらに新しい展開を目指しているんだろう。写真は Lee Friedlander。

Billy Bauer “Plectrist” (Verve) は,ちょっと珍しいのじゃないかと思う。1948 年から 1950 年の録音で構成された “Konitz With Tristano, Marsh & Bauer (Subconscious-Lee)” (Prestige) や 1957 年録音の “The Real Lee Konitz”などに参加していることから,どうしても Lenny Tristano 派のギタリストというイメージだが,1956 年 5 月に録音されたこのアルバムは,Tristano 的ではなく,もっとストレートな演奏になっている。もっとも,無名のピアニストといっていい Andrew Ackers に Milton Hinton のベース,Ossie Johnson のドラムスというメンバーだから,バップというよりはもうひとつ前の時代のイメージかな。

アルバム・タイトルの Plectrist ってなんだ,と思ってライナーを読んでみると,plectrum という単語から派生したコトバで,plectrum というのは,弦楽器を弾く時に用いる爪のことらしい。その plectrum と artist を合成した単語ということだ。他にもいろいろ書いてあるが,面倒くさいから,ま,いいか。

写真は Herman Leonard。

ギタリストは椅子に座って演奏することも少なくないからだろうか,このジャケットでも演奏の合間なんだろうが,上向きの視線になっている。

右の Tal Farlow “Autumn In New York” (Verve) も同じく上向き視線。演奏の合間かリハーサルの途中かに,メンバーか録音スタッフと話をしているところだろう。

Gerry Wiggins,Ray Brown,Chico Hamilton とのカルテットで,1954 年 11 月 15 日の録音。いつも通りの男性的で,ゴツゴツ,ゴリゴリといったギターがいい。こういうパワー・ギタリストは,彼以外にいないんじゃないかと思えるが,いかがでしょう。

残念ながら,カメラマン,デザイナーは不明。

動画サイトで,彼の晩年の演奏を見ることができるが,さすがに歳取ったというところで,若い頃のスピード感溢れる演奏の片鱗は垣間見えるが,時々,ミス・タッチやフレーズが一瞬途切れたりしてしまっていた。頭の中は若い時同様働いているが,指の方がついていかないのだろうか。こればかりは,仕方がない。私など日常生活上で,身体がついていかないんだから,人のことをとやかく言えるものではないのだから。

ところで,「見上げる」 を 『広辞苑』 で調べると,「1. 上の方を見る。仰ぎ見る。2. 人物・力量などがすぐれていると感心する。」 とある。ふつうに考えている通りだ。この反義語は,「見下げる」 となる。「見下ろす」,「見下す」 という語もある。

人を 「見上げる」 ぐらいの謙虚さを持って接するのがいいのだろう。「見下し」 たり,「見下ろす」 ような態度は,「見苦しい」 もの。「見返り」 を期待しているのが 「見え隠れ」 するようなことも慎むべきだろう。

ただし,ぼうーっと 「見上げて」 いると,上の空と 「見做され」 ても仕方がないから注意しなくては・・・

ボサ・ノヴァはジャズとサンバの融合といえるからジャズの親戚としてもいいだろう。多くのジャズ・ミュージシャンもボサ・ノヴァを演奏するし,Antonio Carlos Jobim の曲など随分取り上げられている。だから,ここはひとつ日本人のボサ・ノヴァ歌姫である Lisa Ono (小野リサ) に登場してもらおう。アルバムは 1992 年から 1995 年にかけてリオ (Rio de Janeiro) や東京で録音された “Amigo” (BMG)。彼女のそれまでのアルバムに収録されなかった録音を集めたものだが,その時のベスト・アルバムといってもいいか。

サン・パウロ (São Paulo) 生まれで 10 歳の頃に家族と日本に戻ってきたというが,ま,半分はブラジル人といってもいいだろう。このアルバムから早 20 年ばかり過ぎ,彼女もそろそろ 50 代半ばというところ。1,2 年前にテレビに出ているのを見たが,今でも,それほどオバサンらしさはなかったなぁ。

アート・ディレクションは Kenji Ishikawa,デザインは Mitsuyoshi Kadoya,イラストは Kazuo Hozumi。

このジャケットの小野リサのように,少し視線を上に向けている女性が可愛く見えるということは,よく言われることだ。

席の埋まっている電車が駅に着いて,それまで立っていたカップルの目の前の席がひとり分空く。彼氏に促されてちょっとためらいがちに席に座った彼女が笑顔で視線を立っている彼氏に向ける時,ふっと可愛く見えるのは確かだ。どこまでも自然に 「促され」 「ためらいがち」 でないといけないが・・・。

Ella Fitzgerald “Like Someone In Love” (Verve) は,1957 年 10 月に録音されたアルバムで,バラード集といっていい。Frank DeVol のアレンジ・指揮によるオーケストラをバックに歌い,Stan Getz や Ted Nash がソロを聴かせる。

この時,Ella は今でいう 「アラフォー」 だが,ジャケット写真を見ると意外に可憐に見えるから,やはり女性の上向き目線は特別なのかもしれない。カメラマン,デザイナーはわからなかった。

「バラード (ballade, ballad)」 となにげなく使っているが,そんな時には,ゆったりしたテンポで,静かで,叙情的なラヴ・ソングをイメージしていると思う。ただただスロー・テンポな曲というわけでもない。感情的,感傷的ともいえるような曲,そういう時に使っているだろう。もっとも人それぞれ感じ方が違うから,私が 「バラード」 だと思っていても,別の人は単なる 「スロー・テンポの曲」 と思っているかもしれない。

調べてみると,元々は 「詩」 の形式だったようで,そこに音楽をつけた 「歌曲」 になり,「器楽曲」 になったらしい。だから,それなりに決まった様式があるようだ。

それがいつしかポピュラー音楽でも使われるようになり,今日に至っているわけで,どうもきっちりとした定義めいたものは無いようだ。あまり気にせずに使っていこう。

このジャケット,実は,「第 18 回 お手をどうぞ」 で使おうかと思った。右下に背景が透けているが 「手」 が写っているからだ。しかし,なんだか心霊写真めいているので取りやめた。が,もし私の持っているジャケットだけにそんなのが写っているのだったら,ホント,気味が悪い。(笑)

Eric Reed “e-bop” (Savant) は,Marcus Printup(tp), Walter Blanding,Jr.(ts), Eric Reed(p), Rodney Whittaker(b), Rodney Green(ds) というメンバーで,2000 年 10 月 15, 16日に録音されたもの。ただ,自分で購入したものではなく頂き物なので,カメラマン,デザイナーはわからなかった。

1970 年代後半からオカルト・ブームがあり,昼下がりのテレビのワイドショーなどで 「心霊写真」 を特集することがあった。視聴者からの写真を募集し,「霊能者」 という人が登場して,なんやかやと解説しながら,やれ 「地縛霊」 だとか,「除霊しなければ障りがある」 とか,もっともらしい顔で言っていたものだ。

確かに,見ていて気持ちのいいもんじゃないが,だからといって 「心霊写真」 だとはとても信じられない。

「心霊写真」 や 「超能力」,もっと広く言えば 「占い」 もハナシの種としては面白いかもしれないが,信じる気にはなれない。コトバ巧みにケムに巻かれているようなもので,曖昧なコトバの中から,聞いている方がそれこそ 「忖度」 して勝手にナットクしているだけだ。

そういう意味では,「霊能者」 も 「占い師」 も 「政治家」 も同じようなものかもしれない。相手の言うコトバは自分に都合のいいところだけ利用して,相手の真意は 「忖度」 しないでおく。そして,自分の言うコトバは都合の悪いことは言わず,相手に 「忖度」 させる。もし,相手に不都合が起きて,「あんたがこう言ったからだ」 と文句を言ってきても,「私はそんなコトバは言っていない。あなたが勝手にそう思い込んだだけです」 と開き直る。確かに,そんなコトバは匂わすだけで,実際には言ってはいないのだろう。損をするのは,いつも我々の方だ。しかし,騙す方より騙される方がいい。信じる相手を見間違わないようにだけは気をつけましょう。

Harry Allen “I'll Remember April” (Swingbros) も上向き加減。April だからといって,桜を見上げているわけではあるまい。

Harry Allen(ts), Rossano Sportiello(p), Joel Forbes(b), Chuck Riggs(ds) というメンバーは,このアルバムを録音した 2009 年ごろのレギュラー・カルテットかな。同じ頃のアルバム “New York State Of Mind” (Challenge) も同じメンバーにトロンボーンの John Allred が数曲ゲスト参加している。

桜で思い出したが,「桜切る馬鹿,梅切らぬ馬鹿」 という諺がある。桜の枝を切るとそこから腐りやすくなってしまうので桜は切ってはいけないという。もし桜の枝が欲しいのなら折る方が良いらしい。もちろん自分の木ならば,ということで,公園などの桜を折ってはいけない。梅の方は,余計な枝を切らないと,翌年の花がうまく咲かなくなってしまう。花が咲かなければ実もならないわけだ。

昔住んでいた実家に桜の木があった。道に面した場所にあったので,年々大きくなり家の前を走る電線に届いてしまった。電力会社の人が来て,危険だから電線に触れないように枝を切ってくれという。電線に届くくらいだからかなり高いわけで,それなら切ってください,とお願いしたが,個人のものだから自分たちには切れない,ただ,くれぐれも電線には注意してください・・・という返事。仕方がないのでノコギリを持ち出し,脚立に乗って届くくらいのところから枝を切ったものだ。それだけ低いと枝も太くて,おまけに生木だからなかなか切れるものではない。

そんなことをしながらも,その桜の木,毎年,けっこう見事に花が咲いたものだ。花の季節には,道行く人が必ず見上げていた。今は,もうその家も桜もなくなってしまったが・・・

左は Gary Smulyan “Hidden Treasures” (Reservoir) というアルバムだが,Hidden Treasures というと,ハリソン・フォード (Harrison Ford) かニコラス・ケイジ (Nicolas Cage) が出てきそうなタイトルだ。2005 年 6 月 23 日の録音で,翌年,“More Treasures” (Reservoir) というアルバムもある。ここでいう treasures は,魔宮に隠された秘宝ではなく,ましてや独立宣言書やリンカーンの日記に隠された謎の秘宝ではない。

このアルバムで取り上げられ,演奏されているのは,《All The Things You Are》,《Alone Together》,《Autumn Leaves》,《Confirmation》 など有名なスタンダード曲のコード進行を借りて作られた曲だ。それらの曲は,Art Farmer, Quincy Jones, Tadd Dameron, Gigi Gryce, Horace Silver, John Coltrane ・・・ などといったミュージシャンが作った曲で,まさに スタンダードという 「宝」 が隠されているというわけだ。

唐突だが,いつも通りジャケット写真のカメラマンを記しておこう。Abigail Feldman。デザインは B.Robert Johnson。

Elligton 楽団の Harry Carney らが,1930 年代から 40 年代にかけて活躍した時代から,1950 年代に Gerry Mulligan が切り拓いたバリトン・サックスの新たな可能性を Pepper Adams, Serge Chaloff や Cecil Paine が受け継いできたが,この Gary Smulyan は,現代にその系譜を継ぐひとりだ。つい先日手に入れた彼のアルバムも,腹の底に響くアルバムだった。

2017 年 2 月 27 日の録音だから,Cyrus Chestnut の新しいアルバム “There's A Sweet, Sweet Spirit” (High Note)。Cyrus Chestnut(p), Buster Williams(b), Lenny White(ds) というトリオに 3 曲 Steve Nelson(vib) が参加する。Cyrus は 2 曲でソロ・ピアノも聴かせる。

写真は Gulnara Khamatova,デザインは Keiji Obata。

ニッコリと微笑んで見上げているのはなんだろう。正義の味方,スーパーマン (Superman) でも飛んでいるのだろうか。

スーパーマンといえばアメリカのコミックが原作のヒーローだが,爆発寸前のクリプトン星から両親によってロケットに乗せられた赤ん坊が地球にたどり着いたという宇宙人。カンザス州 (State of Kansas) のケント夫妻がその赤ん坊を見つけてクラーク・ケント (Clark Joseph Kent) として育て上げた。そして成人し,デイリー・プラネットという新聞社の記者として,また,スーパーマンとして 「悪」 と闘うようになった。ちょっと,『桃太郎』 を思い出させるが,こうした経歴は誰もがご存知であろう。

最近の方は映画で知ったのだろうが,私らの年代は,テレビ・ドラマの印象が強い。

弾丸 (たま) よりも速く! 機関車よりも力は強く! ビルディングなどはひとっ飛び!

なんだあれは? 鳥だ! ロケットよ! あっスーパーマンだ

こんなオープニングで始まるドラマだった。ジョージ・リーヴス(George Reeves) という俳優がスーパーマンを演じていたものだが,彼は,1959 年に亡くなった。拳銃による自殺であったといわれている。(他殺説もあるようだ)

1951 年から 1958 年まで続いたスーパーマン役のイメージが強すぎ,彼の負担になっていたといわれる。しかも亡くなったあと,ドラマのスーパーマンは弾丸など撥ね返したが,現実の彼は弾丸に負けた・・・などと言われたものだ。なんとも可哀想な話である。

Cyrus Chestnut のアルバムをもう一枚。どうも,彼は上を向くクセがあるのだろうか,それとも,ここでは Stevie Wonder のマネでもしているのかな。

アルバムは,Cyrus Chestnut “Soul Food” (Division One / Atlantic) で,ジャケットにタイトルが無いが,ケースの左端の部分に印刷されているのが見える。2001 年 6 月 16 - 19 日の録音で,Christin McBride と Lewis Nash とのトリオに Stefon Harris(vib) が 2 曲,Marcus Printup(tp), Wycliffe Gordon(tb), James Carter(ts) が 3 曲,Gary Bartz(as) が 1 曲参加している。全 11 曲のうち 2 曲を除いて Cyrus Chestnut のオリジナル。

Cyrus Chestnut というピアニスト,なんとなく気になる人で時々手に入れる。ハズレはないかわりに,これは! という大当たりもないのだが,やはりアメリカのジャズの伝統を受け継ぐピアニストだ。洗練されたヨーロッパのピアニストとは違った 「ジャズの匂い」 がする。アルバム・タイトルに即していえば,まさに 「SOUL」 を感じる。これからも,時々手を伸ばすことになるだろう。

ここまで,なにかを 「見上げている」 ものとしてジャケットを (無理なこじつけもしながら) 見てきたわけだが,人は,何かを見るためだけに視線を上に向けるわけではない。過去のことを思い出そうとしたり,将来の夢を考える時なども,ふっと視線が上に向く。ここでの Bill Evans は,この 1966 年 2 月 21 日に行われた Town Hall でのコンサートの前に亡くなったという父を偲んでいるのだろう。このアルバムのラストを飾る 《Solo - In Memory of His Father, Harry L.Evans, 1891 - 1966 Prologue・Improvisation on Two Themes Story Line・Turn Out The Stars・Epilogue》 はそういう彼の思いがこめられている。

ジャケットの写真は Tony Wolff が撮影したもの。

このアルバム,“At The Town Hall, Vol. 1” となっており,ライナーでも 「Verve はコンサートのライブを Vol. 1 と Vol. 2 の 2 枚分を録音した」 と Helen Keane が書いているが,実際に発売されたのは,この “Vo. 1” だけだ。ディスコグラフィーを見ると,この日の録音が 9 曲記録されており,オリジナルで最初に出されたアルバムは 5 曲収録だったようで,それは,《I Should Care》,《Spring Is Here》,《Who Can I Turn To》,《Make Someone Happy》,《Solo - In Memory Of His Father...》。私の持ってるポリドールから出たLPには 《Beautiful Love》 と 《My Foolish Heart》 が入っていて,この 2 曲と 《One For Helen》 (これは,アメリカでは再発された時にボーナス・トラックとして収録されたらしい) と未発表の 《My Lover's Kiss》 が Vo. 2 となるはずだったのかもしれない。単なる推測に過ぎないが・・・

Vol. 1 として出されたアルバムの Vol. 2 が結局 出なかったものとしては,Miles Davis の 1958 年 9 月 9 日のライブ盤,“Jazz At The Plaza,Vol. 1” (Columbia) が有名だが,そういえばそのアルバムにも Bill Evans が参加していた・・・

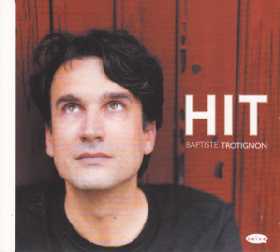

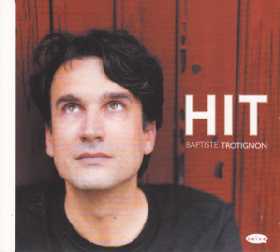

しかし,こうして 「見上げている」 ジャケットばかり見ていると,何を見ているんだ? と問いかけたくなる。しかもこの Trotignon の表情を見ると,えっ UFO ? と思ってしまう。写真は Hélène Pambrun。

アルバムは Baptiste Trotignon “Hit” (naïve) で,Baptiste Trotignon(p), Thomas Bramerie(b), Jeff Ballard(ds) というトリオ。2014 年 3 月 28,29 日に録音したもので,全曲 Baptiste Trotignon のオリジナルで占められる。数曲には,electric effect も使っている。

2000 年前後のアルバムでは,スタンダードを演奏することもあったが,それ以後は,自作曲のみでアルバムを作っている。個人的には,彼のスタンダード演奏も聴きたいのだが,今は,まだ自分自身の挑戦を続けているのだろう。スタンダードなどは,もっと歳とってからでもいいか。

最近,話題になる UFO というと,何かしら光る点のようなものが多いようだ。時には編隊で,時には単独で,フシギな動きを見せて世界中を賑わしている。その多くは,別のものを見間違えたものだが,中にはコンピューター・グラフィックの技術を駆使して映像を加工した動画も少なくないという。

しかし,そういう動画を見ると,どうも UFO らしくない・・・と思ってしまう。私のような 「昭和」 人間にとっては,アダムスキー型だとか葉巻型といったいかにも 「作り物」 だが,そんな UFO (というより)・・・ 「空飛ぶ円盤 (Flying saucer)」 が懐かしい。

スコットランドのネス湖 (Loch Ness) にいるという 「ネッシー (Nessie)」 やヒマラヤ (Himalayan Range) の 「雪男 (yeti)」 や 「空飛ぶ円盤」 や 「タコ入道のような火星人」 といった話題に,子どもの頃,実に心が躍り,ワクワクしたものだ。湖の底に恐竜が生き残っているんだろうか,宇宙人が地球を侵略するために偵察に来ているんだろうか・・・いや,きっと何かを見間違えたんだ,だけど広い宇宙には宇宙人がいたとしてもフシギはない・・・そんな話をしながら,ワイワイ・ガヤガヤと楽しんでいたものだ。

それからン十年,歳をとり,いろいろわかってくると,あの頃ワクワクした 「謎めいたもの」 の存在についてはどうしても否定的になってしまう。だが,心の片隅では,あの頃のフシギが懐かしいだけでなく,どこかに存在していて欲しいと思い続けているようだ。

(2017.11. 9.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 26 回 よくわかんなーい

前回の 「第 25 回 見上げてごらん」 で,UFO などのことを少しだけ触れた。UFO ・・・ 未確認飛行物体 (unidentified flying object) とかヒマラヤの 「雪男 (yeti)」 などの 未確認動物 (Unidentified Mysterious Animal・・・ただし,これは日本での造語) など,よくわからないモノは,時々思い出したように話題になることがある。その度に,研究家と称する人や評論家とかいう人がいろいろ理屈を並べ立てるが,イマイチ説得力が無い。

「未知」 のものを解明するひとつの手段は,「科学」 的な手法が有効であることはいうまでもないが,それによってすべて解明できることはない。「科学」 的に証明されている,とよく言うが,それはある仮説に基づいた,ある一面,ある条件の範囲の中での証明に過ぎないのだが,科学的に証明されたと言われるとすべてが明らかになって,それが正しいことのような気になってしまう。

卑近な例でいうと,肌にはコラーゲンが良いという。コラーゲンは,生物にとって必要なタンパク質のひとつであることは間違いないし,コマーシャルなどで言っているように皮膚の下部組織にはコラーゲンが必要だ。だから,しっかりコラーゲンを含んだものを食べましょう・・・なんて言われると,そうなんだ,と思ってしまうが,コラーゲンを食べたところで,コラーゲンがそのまま吸収されるわけではない。消化され,アミノ酸に分解されてしまって吸収される。そうしたら,細胞がそのアミノ酸を使ってコラーゲンを作ってくれるかどうかはわからない。おまけに,コラーゲンにはいくつも種類があって,皮膚のコラーゲンと骨のコラーゲンは違った構造をしている。仮にコラーゲンを生成してくれたとしても,どんなタイプになるかはわからないし,もっと必要な別の物質の生成に使われることの方が多いのではないかと思われる。それなら,無理してコラーゲンを含んだ食物を食べなくても,バランスよくいろんな栄養を取った方が健康にも肌にもいいだろう。

UFO の存在をムリヤリ証明しようとするより,河童の木乃伊を見て,フシギだねぇ,と無邪気に感心する方が楽しい気がする。よくわからない 「未知」 のものは,なにかワクワクさせるものがあるし,いろいろなそのフシギさを感じ,興味を持つことで,まったく違った場面で新しい発見をするかもしれない。少なくとも私のような凡人は,謎を解明することより,フシギさを感じ,驚くことだけで十分なような気がする。それで,少しは頭の若さ,柔軟さを維持できるかも・・・

で,話は,突然アルバム・ジャケットの方へ飛ぶ。

いつものことながら,どうもひとつの話が尻切れトンボになり,話題があっちへこっちへ飛んでしまう。

飛んで 飛んで 飛んで 飛んで 飛んで イスタンブール・・・♪

酔ってるかって? はい,酔っています。ですから,素面の時以上に飛びます。

今回のジャケットは,「なんかよくわからない」 ジャケットの特集。あまり真剣に考えると,ますます訳がわからなくなるか,なーんだそうだったのか,とわかってしまうか,どちらかになりそうなので,この際,「よくわかんなーい」 状態のままで投げ出すことにしたい。だから,あれこれ考えすぎないように,酔っ払いのまま行くことにする。

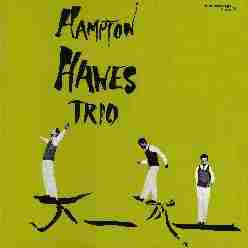

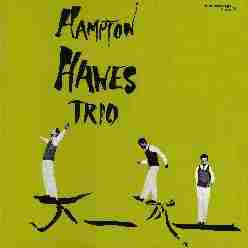

最初のアルバムは,まだジャズを聴き始めて間のなかった頃に買ったLPだが,その頃から,どうも気になるジャケットだったもの。Hampton Hawes “Trio,Vol. 1” (Contemporary) がそれ。ピアノ・トリオのアルバムとしては,かなり良いアルバムだと今でも思っているが,どこにフシギを感じたかというと・・・

小さな 3 人の Hampton Hawes の下にある黒い線。彼が日本に駐留していたことを考えると,毛筆で書いたような線だが,仮にペンキの刷毛で書いたものだとしても,こりゃ,一体なんだ?

上のアルバム・タイトルの書体などはいかにもアメリカっぽいが,下の線は,やはり習字を意識したような感じに見えてしまう。もし習字のつもりなら,1955 年当時のアメリカ人には,日本の文字はこんな風に見えていたのだろうか。どう見ても文字には見えないが・・・。写真は Alex de Paola,デザインは Pauline Annon。

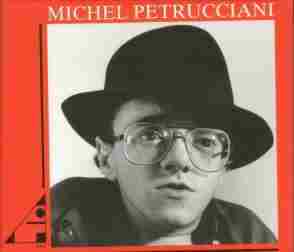

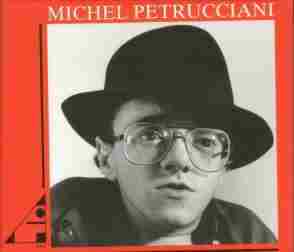

もっと日本語を意識しているとはっきりわかるけれど,ザンネン! なのは,Michel Petrucciani, Anthony Jackson, Steve Gadd “Trio In Tokyo” (Dreyfus)。主旨としては,トリオだから 「参」 と書きたかったのではないかと思われる。しかし,かなり惜しいだけに,ザンネン。だけど外国じゃ,きっとエキゾチックなジャケットと思えるのだろう。

そうじゃなくて,「参」 をモチーフにしてデザインしただけ,と言われればどうしようもないが,日本人には,かなり気持ちの悪いデザインだと言える。

アート・ワークとデザインは Jean Luc Barilla。

実は,このアルバム,2008 年にマスタリングしなおして再発されている。その際には,ボーナス・トラックとして 《Take The "A" Train》 を加えて,ついでにジャケットも変更した(アート・ワークとデザインは (suite303) と記載されている)。ジャケットを変えたのは,やっぱり,ヘンだという人がいたからかな。私は,別のアルバムかしら,と,新しいのも買ってしまったが,ま,ボーナス・トラックが入っているからいいか。新しいジャケットは・・・古い方をクリックしてみて。

そうは言っても,外国の方が笑ってしまうような,あるいは意味不明な単語や文を書いたTシャツやトレーナーを着ている日本人だから,どっちもどっちではある。

それに,最近の外国からの観光客が増えている中で,日本人なら選ばないような日本語の文字や文言のTシャツを売っているのだから。どれだけ観光客が文字の意味を理解しているのかわからないが,かなりヒドイものがある。もちろん,意味もわかった上で洒落で買っているのかもしれないし,どうせ帰国すれば,ほとんどの人には理解不能だろうから,笑い話のネタにするためなのかもしれない。意味はともかく,デザインとして楽しんでいるのなら,何も言うことはないだろう。だけどねぇ・・・(私は,「日本語Tシャツ」 で検索してみたけど・・・)

Hal Galper Trio “Airegin Revisited” (Origin) は,Hal Galper が敬意を払っている曲を 7 曲選んでトリオで演奏しているもの。冒頭の 《Embraceable You》 からこのタイトルがなければ,Gershwin のあの曲だとは決して思わないだろう。どの曲もトリオのメンバーがそれぞれに消化したやり方で演っている。Jeff Johnson(b), John Bishop(ds) とのレギュラー・トリオだけに,そこらは阿吽の呼吸とでもいうのだろうか。3 人が同じ方向に向かって突っ走る。それだけに,《Embraceable You》 も 《Airegin》 にしても,ボヤッと聴いていると,それとわからなくなる。

ジャケットも John Bishop のデザインとレイアウト。なにか印刷されたものの上に白い絵の具 (あるいは,ペンキかな) を塗り,グルッと黒い丸を描いたもの。なんだろう,なんて考えなくていいんだろう。すぐに,なんだろうなんて考えるというのは,デザイン的なセンスがないからだろうな。

ハナシはまったく変わるが,最近,昼飯を食べながら,昼の情報番組というか,ワイド・ショーというのか (言い方が古いかな) そんな番組を見ることがある。昼飯時だから対象は主婦向けなので,グルメだとか,ファッションの話題が多い。グルメったって,ほとんど東京の店の紹介だから私には縁がないし,なにやら 「新しい」 料理ということで変化球的なものが多くて,それでも行列ができるという。とりたてて並んでまで食べたいとも思わないが,そんな話題に混じって,100 円ショップで買ったものや廃物を使ってちょっとしたインテリアを作るのが流行しているという。そういうのを作るカリスマ主婦もいるらしい。買ってきた新品のピカピカのものをいろいろ組み合わせて,シャレた小物を作るというのだが,その時に塗装を施して,わざと何年も使ったような 「古さ」 を出す,そうするとよりオシャレになるという。

中には,なるほどねぇと感心するような組み合わせで使いやすそうなモノもあるが,わざと古めかしくすることの 「オシャレ」 感がわからないことも少なくない。

上のジャケットのように,下地が見えるようにわざとムラのある塗り方をするとか,ちょっと掠れたような塗り方,描き方をするという。昔は,ムラのないようにきれいに塗って仕上げ,場合によっては,さらに磨き上げたりして光沢が出るくらいの方がいい,と言われたものだ。時代は変わり,感覚も変わってきたんだねぇ・・・

Ahmad Jamal の 《Poinciana》 といえば“Poinciana” や “At The Blackhawk” (Argo/Cadet) などでの演奏が有名で,そのアルバムでの 《Poinciana》 が評判高いために,1950 年代の Jamal と言えば 《Poinciana》 といったイメージさえある。彼自身も何度も録音していて,それはリクエストがあったからかもしれないが,1985 年に録音された “Digital Works” (Atlantic) や 2012 年に録音された “Live At The Olympia - June 27, 2012” (Jazz Village) でも演奏しているから,仕方なくやってるだけではなさそうだ。

このジャケットのアルバム・タイトルも “Poinciana” (Portrait) で,録音は 1951 年と 1955 年のもの。その時のプロデューサーは John Hammond。1950 年代に,どこかからリリースされていたのものかもしれない。ただ,私の持っているこのアルバムの Portrait というレーベル,Impulse の再発を出していたし,この再発盤のリ・イシュー・プロデューサーが Bob Thiele だから,Impluse からも再発されていたのだろうか。ともかく,よくわかんなーいLPだ。

ジャケットは,たぶん Portrait でリリースした時のもの。Impulse らしくないし,ましてや 1950 年代という風ではない。アート・ディレクションは Steve Byram,そして,ジャケットは Stephen Kronnenger の描いたもの。

Stephen Kronnenger で調べてみたが,よくわからなーい。どうやら,モンタージュ・アートの作家らしい。モンタージュ・アートというのは,いろんな写真や印刷物の断片を組み合わせて 1 つのアート作品を作るもので,たしかにジャケットをよく見ると,いろいろなものが貼り付けられたものが下地になっているようだ。申し訳ないが,ここに示した大きさではわからない。LPサイズだと,新聞か雑誌を千切ったようなものなどが貼り付けられているとやっとわかる。作者には,さらに申し訳ないが,それがわかったところで,たいした違いはないような気もする・・・

Thomas Hass “Lotus Energy” (Stiryville) は,Thomas Hass(ts, ss), Nikolaj Hess(p), Lennart Ginman(b), Frads Rifbjerg(ds) というメンバー。全 9 曲中には,ピアノレスやドラムレス (と思う。ドラムが聴こえないもん) も含まれる。Hass のオリジナルが中心で,スタンダードの 《Come Rain Or Come Shine》 の他に,Ryuishi Sakamoto とクレジットされているが,これは Ryuichi Sakamoto 坂本龍一の 《Bibo No Aozora (美貌の青空)》 という曲も選ばれている。

水彩画風のジャケットは Lone Mosgaard のペインティングとデザイン。あんまり Lotus Energy を感じない気がするが,いかがだろう。

Lotus 「蓮」 というと,仏教やヒンドゥー教など宗教的な香りがする。仏像は,蓮華の上に鎮座しているし,どうしてもそういうイメージが強い。お寺に行ってみると,よく本堂の仏像の前に金色に輝く蓮の花が置いてあったりする。

夏の初めころ,水に浮かんで咲く蓮の花は,確かに綺麗だ。以前,仕事の関係で岸和田市役所に行った際,市役所は岸和田城の二の丸の隣りにあるので,二の丸の濠が間近に見える。そこに,蓮の花が一面に咲いていたものだ。実際の蓮の花を見ると,別に宗教のことなど感じないもの。水面に浮かぶ大きなたくさんの葉の間にいくつも咲いている花は,ふつうそんなところには花があるはずがないだけに,余計に,美しく見えるのかもしれない。

とはいえ,その水の底の泥の中に伸びている地下茎が 「蓮根」 というのもギャップがあって面白い。とりたてて美味しいものでもないが,あの食感は独特のもので,嫌いではない。子どもの頃,野菜はそれほど好きではなかったが,蓮根は食べた。「レンコンの穴を残して食べよう」 なんてバカなことを言いながらかじっていたものだ。

レンコンの穴は通常は 8 つだが,中には,9 つの穴のあるものもあるという。

泥の中から生え,綺麗な花を咲かせ,地下茎や種も食べられるという・・・そういうフシギさが,宗教と結びついたのだろうか。

Thelonious Monk “Thelonious Monk” (Prestige) のジャケット,なんだろう? イラストの中に小さく Gil Mellé とサインがある。

調べてみると,まさに Gil Mellé,サックス奏者であり,美術家でもあるという。そう言えば,この名前にはミュージシャンとして覚えがある。だが,私の手持ちのアルバムにはなかった。

Blue Note の Alfred Lion に Rudy Van Gelder を紹介したのが Gil Mellé だという。そういう意味では,モダン・ジャズの影の功労者なのかもしれない。

アルバム・ジャケットもこの Monk だけでなく,Miles や Rollins のものも手がけているという。どれだろう? あれかな?

だけど,このジャケット,なんだろうねぇ。縄文土器を思い出したりもするけど,そんなわけはない。いくらよく見ても,やっぱ,わかんなーい。

Oliver Jones “Lights Of Burgundy” (Justin Time) は,1985 年 4 月 3,4,5 日録音のアルバムで,Oliver Jones(p), Michel Donato(b), Jim Hillman(ds), Reg Schwager(g), Fraser MacPherson(sax) というメンバー。カナダのピアニストだけあって,大先輩の Oscar Peterson へのトリビュート・アルバムも作っていたと思う。

アルバム・タイトルにもなっている 《Lights Of Burgundy》 だが,Oliver Jones のオリジナルで,このアルバム以後にも何度か再演しているようだ。Burgundy ってなんだ,と調べたら,なんだ,ブルゴーニュのことだという。フランス・ワインの名産地のブルゴーニュで,転じて赤ワインのような色の名前にもなっている。

そこまではわかったけど,じゃあ,《Lights Of Burgundy》 ってどういうこと?

この Hugo Wuethrich の描いたジャケットの絵はナニ?

結局,よくわかんなーい。

Bud Shank Quartet “That Old Feeling” (Contemporary) は,Bud Shank(as), George Cables(p), John Heard(b), Albert Heath(ds) というメンバーで 1986 年 2 月 17-18 日に録音されたもの。Contemporary も Lester Koenig の時代ではなくなって,新生 Contemporary の時代だ。今,久しぶりに聴いてみると,そうあの頃のベースの音だ。生のベースではなく,あの頃は,ウッド・ベースもちょっとアンプを通した音で演じるのが流行っていた。その頃を思い出す。Bud Shank はなかなか好調だ。まだ,この時は 60 歳になる直前という年齢だから活きがいい。そうは言っても録音された頃は,私はまだ 30 歳くらいだし,買った時は 40 歳頃だったから,ジャケット裏の Bud Shank の写真を見て,老けたなぁ,なんて思っていたものだ。

右のジャケットではわからないが,実は,私の持っているLPは,輸入盤で右下隅が少しカットされたアルバム。そういうアルバムがけっこうあったもんだ。スキャナーで取り込んだ時にカットされた部分を修正したので,わからなくなっているだけ。カット盤は少し安くなっていたんじゃなかったかな。

それはともかく,ジャケットの絵は Justin Stone の描いたもの。いくらよく見たってなんだかわからない。わからんものはわからんのだから,それでいい。

最初に言っておくと,この Roy Powell “Solace” (nagel heyer) のジャケットの絵柄のことは考えないでおこう。いくら考えたところで,アルバムとの関係がわかるはずもない。solace を辞書で調べると 「慰め,慰安」 といった意味であることがわかるし,ライナーには,Roy Powell が一文を載せていて,その冒頭は・・・

SOLACE

SEEKS TO BRING HOPE IN A TIME OF PAIN AND GRIEF.

という文から始まる。あえて訳さなくてもいいだろう。

そんなイメージのアルバムのジャケットが黄色とピンクの目立つものというのだから,どうも日本人,少なくとも私の感覚とは違うのかな,と思ってしまう。それとも,捜し求めた HOPE なんだろうか。カヴァーは Woellergestaltung, Hamburg. の制作。

学生の頃,中学か高校か,それとも大学の時だったか,美術の時間に,一枚の画用紙だったかケント紙だったかに適当な図形や線を描いて,その線で分割されたそれぞれの場所を色分けしていくというようなことをやった覚えがある。デザインの初歩だ。あまり細かく分割すると色を塗り分けるのが面倒だったが,かといって粗いとなんともブサイクになってしまう。隣り合う色の配色も考えないといけないので,けっこう難しかったものだ。上のジャケットを見ていると,そんなことを思い出した。

Keith Jarrett Trio “The Cure” (ECM) は,ニュー・ヨークのタウン・ホール (Town Hall) での 1990 年 4 月 21 日のライブを録音したもの。久しぶりに聴いてみたが,やはりこのトリオ,スゴイ。演ってる曲はおなじみの曲だが,どれもが新鮮に聴こえる。20 年近く経った今聴いてもそう思う。例の Keith の声がジャマという気がしないこともないが,それもまた Keith Jarrett だと思えば,もしあの声がなければ Keith じゃないと思うのかもしれない。

このジャケットはなんだろうか? デザインは Barbara Wojirsch。

さっきからずーっと演奏を聴きながら眺めているが,わからない。何か意味があるのか,何もないのか・・・ただ,眺めていると 2 つばかり連想したことがある。

ひとつは,洞窟壁画のこと。まだ,文字を持たなかった頃の人類が,塒にしていた洞窟の壁に描いた絵。左上のはなにかしら食料になる 「穀物の穂」。右上のは季節を示す星座 「オリオン座」 だろうか。オリオン座のあの形は,星座の生まれる前からきっとひとつのグループとして見ていたに違いない。その下はもちろん狩猟のための 「矢」。左下は 「手」。左の真ん中のはなんだろう?

2 つ目の連想は,加害者か被害者の残した殺人現場に残されていたメモか,被害者が最後に書き残したダイイング・メッセージ。いったい何を表すのか・・・名探偵なら,この謎を解いて事件解決,一件落着となるだろう。しかし,私には,よくわかんなーい。

前に,「錯視」 のことに触れたことがある。「第 13 回 物陰からそっと・・・」 の時だった。なんで今ここで,そんなことをまた持ち出すのか・・・。

この Red Garland “Live!” (New Jazz) というアルバム,あの “At The Prelude” (Prestige) のライブと同じ時の録音。数年前にこの時のライブは 3 枚組のCDですべて出ているが,それまでは,この “Live!” と “Stain Doll” (Prestige) と “Lil' Darlin'” (Status) の 4 枚に分散されて収録されていて,それでもなお,未発表が残っていた。“At The Prelude” はいつでも手に入るぐらいだったが,他の 3 枚を手に入れるのには,けっこう苦労したものだ。

それはともかく,この “Live!” のジャケットは Don Schlitten のデザインなのだが,白い波線が描かれているだけだ。よく見ていると,「RED」 の 「R」 の下の方は膨らんで見え,「RED GARLAND」 の 「E」 から次の 「R」 あたりまでは凹んで見えると思う。「GARLAND」 の 「N」 の下や 「LIVE!」 の 「E」 の下あたりも膨らんで見え,その間は凹んでいる。

それでは,一度,ジャケットをクリックしてみてください。上下逆さま,180 度回転したものが現れます。どうでしょう。ちょっと,わかりにくいかもしれないが,膨らみと凹みが逆転して見えるはず。「RED」 の 「R」 の上の方が,さっきは膨らんでいたのに,逆さまにすると凹んで見える。

並べたら,もっとよくわかると思うが,別に錯視のページではないので並べないでおいた。面倒なら,「よくわかんなーい」 と叫んでください。

Gerry Wiggins Trio “Soulidarity” (Concord Jazz) は,Gerry Wiggins(p), Andy Simpkins(b), Paul Humphrey(ds) のトリオで,1995 年 8 月 23-24 日に録音されたもの。Wiggins のオリジナル 2 曲にあとの 9 曲はスタンダード。

1922 年生まれだから,この時すでに 70 を超えていたベテランだけに,このアルバムなどを聴くと,懐かしい 50 年代のジャズが甦ってくるようだ。

アルバム・タイトルの “Soulidarity” という単語は,辞書には載っていない。よく似た単語に 'solidarity' という単語があって 「結束,団結」 といった意味になる。この単語に 'soul' をひっかけた造語だろうが,なんとなくトリオのイメージにぴったり合う。

ただ,じゃあ,このジャケットの渦巻きはなんだ? ま,いいか。

先に,また錯視の話をしたが,「フレイザーの渦巻き錯視 (Fraser spiral illusion)」 というのがある。イギリスの心理学者 サー・ジェイムズ・フレイザー (Sir James Fraser) が 1908 年に発表した錯視で,左のようなもの。少し小さいので,左図をクリックしてもらうと,以前に紹介した立命館大学の北岡明佳先生の HP にある 「フレイザーの渦巻き錯視」 のページに飛ぶので大きい画像が見られる。そのページに書かれているが,実は,渦巻きではなくて同心円。その円の輪郭が白と黒の紐を縒り合わせたような図形 (線) でできているために,渦巻きに見えてしまう。なんなら,指でなぞってみるか,マウスのポインタでなぞってみるといい。渦巻きではなく同心円であることがわかる。わかるのだが,やってみると,渦巻きに沿って内側にも外側にもいかないので,気持ちが落ち着かないし,指先やマウスのポインタが画面の中心方向か外側かに引っ張られるようで,動きがぎごちなくなるような気がする。

こういう錯視図形を見せられると,人間の目があんまりアテにならないと痛感する。この目で確かめたのだから間違いない・・・とは言いにくくなってしまう。

Agnar Magnusson “01” (Fresh Sound New Talent) は,もうずいぶん前に買ったアルバムだ。Agnar Magnusson(p), Ben Street(b), Bill Stewart(ds) というトリオで,録音は 2001 年 2 月 3 日。1 曲だけスタンダードの 《Someday My Prince Will Come》 を演奏しているが,それ以外はピアニストのオリジナル。いかにもヨーロッパらしい繊細なテクニックを持ったピアニストだ。久しぶりに取り出して聴いてみたが,ここに Bill Stewart が参加しているとは,思ってもみなかった。かなり挑戦的なドラミングを披露している。

このピアニスト,珍しいアイスランドの人。北欧のジャズも盛んだが,アイスランドというのは,この人以外知らない。ライナーやデータは英語で書かれているが,ケースのCDの下側に,彼自身のメッセージが書かれている。そこは英語とアイスランド語の両方で載せられていて,さすがに,アイスランド語はまったく読めない。

ジャケットはかなりシンプルだが,白地になにやら川のように流れているイメージだろうか。“01” というアルバム・タイトルはよくわからないが,このジャケットの方がまだわかるような気がしないでもない。氷河じゃないかしら,と想像する。

氷河というと世界中あちらこちらにあり,規模は小さいが日本にもある。氷河そのものはすでにないが,氷河が作ったという地形もまた,世界中に残っている。北欧のフィヨルドなどもそうだが,ヨーロッパ・アルプスや日本アルプスにもある 「U 字谷」 いわゆる 「カール (Kar)」 も氷河によって作られた地形だ。

水が流れて侵食すると深い 「V 字」 の谷を作る。流れが速いため鋭く抉れるわけだが,氷河の流れは,極めてゆっくりとしていいるために,徐々に地盤を削っていくので 「U 字」 型の谷になる。

そして削られた岩は,川ならばそのまま流されるか,重すぎれば水流の圧力が弱まればそこに残されるが,氷河の場合,厚い氷の上に載せられてゆっくりと運ばれていく。年に数センチ,数十センチというスピードで,硬い氷の上に載ったまま移動していくのだが,何百年,何千年もかけて,元の山から遠く離れた場所まで動いていく・もし,気温の変化で氷が溶けてしまえば,あるいは岩を支えきれなくなってしまえば,岩はそこに取り残されることになる。それが 「迷子石」 といわれるもので,たとえばニュー・ヨークのセントラル・パークには数多く見られるという。セントラル・パーク周辺にはない成分の巨大な岩石が転がっているので長らく謎だった石だったが,氷河によって運ばれてきたと今では説明されている。

カール地形のあるところには,そういった 「迷子石」 が見られる。日本にもある。地形そのものがその後さらに変化してしまって,堆積した地層の中に 「迷子石」 としか考えられないような岩が挟まっていることもあり,それが,なんとアフリカでも見つかっているという。しかも年代を測定し,その当時の地磁気を測定すると,その当時も赤道に近かったらしいという。赤道近くまで氷河があったらしい。

47 億年ともいわれる地球の歴史を紐解いていくと,「よくわからなーい」 ことがいっぱいあるのだ。

実は,こんなアルバムを持っていたことを完全に忘れていた。Fabio Morgera “Need For Peace” (Smalls) で,2005 年 6 月と 2007 年 1 月の録音。Fabio Morgera(tp, flh, cor, vo),Jason Jackson(tb), Joe Ashlar(p, key), Joseph Lepore(b), Gregg August(b), Bruce Cox(ds), Kryste Warren(vo), Antonio Barbagallo(vo), Miles Griffith(vo) というメンバーが曲ごとに組み合わせを変えている。7 曲にはヴォーカルが入り,1 曲はリーダーが歌っているし,詞を書いているものもある。

Miles Davis の影響を感じさせるトランペットで,なかなかいい雰囲気を持っているが,男性ヴォーカルが入っていたりするので,忘れてしまっていたのかも。

ジャケットの方は,しかし,なんじゃこれは。黄色い円に,その直径の長さの青い直線,緑の直角・・・ケースの裏には,これらを組み合わせた 3 種類の図形が並んでいるが,それを含めても,なんのこっちゃ。何かを表そうとしているのかもしれないが,よくわからん。デザイナーの名前もなかった。

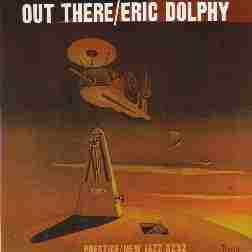

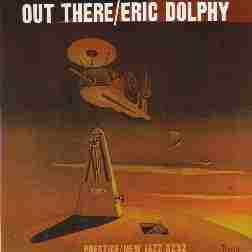

今回の最後は,Eric Dolphy “Out There” (New Jazz)。描かれているモノは,わかる。まず目につくのがメトロノーム。その上には,空中に浮かぶベースの裏側にフルートがくっついていて,横からはバスクラかアルトの先,朝顔の部分が見える。ベースの上に男がひとり乗っていて,その横,いや後ろにもベースが帆柱のように立っているし,男の前の方には,シンバルが傘のように立っている。メトロノームのそばの四角い穴から楽譜が出ており,すでに数枚の楽譜が風に飛ばされたようだ・・・たなびく雲の彼方へでも吹かれていってしまうのだろうか・・・・

と,モノがわかったとしても,やっぱりわからない。ここはどこなのか。地球ではなさそう。シュールレアリズム (surréalisme) 絵画の世界に近い。ジャケット右下に 'Prophet' と書かれているが,それが絵のタイタルなのか作者なのか。

この “Out There” と同じ頃のアルバム “Outward Bound” (New Jazz) のジャケットも,同じようなタッチだ。そちらは,「第 6 回 男は黙って・・・」 で紹介した。

シュールレアリズムというのは,詩人のアンドレ・ブルトン (André Breton) が提唱した思想運動で,ジークムント・フロイト (Sigmund Freud) からの大きな影響も受けていた。それらに影響を受けた芸術家が多く現れたが,特に有名なのはサルヴァドール・ダリ (Salvador Dalí),ルネ・マグリット (René François Ghislain Magritte),イヴ・タンギー (Raymond Georges Yves Tanguy),マックス・エルンスト (Max Ernst) あたりだろうか。

私自身は,中学生の頃に,ある本でダリの 『記憶の固執 (La persistance de la mémoire,英:The Persistence of Memory)』 という絵を見て衝撃を受けたものだ。理屈ではなく,多感な思春期の脳に直接突き刺さってきたという感じだろうか。それ以来,シュールレアリズムに関心を持ち続けている。(『記憶の固執』 のリンク先は,ダリ劇場美術館 (DALÍ THEATRE-MUSEUM) の中のページ)

“Out There” のジャケットに戻ると,このイラスト,ちょっとイヴ・タンギーの絵を連想させなくもない。「ノラの絵画の時間」 というブログでイヴ・タンギーが紹介されているのでそちらを見ていただいたら雰囲気はつかめると思う。ジャケットがイヴ・タンギーに似ているとは言わずに,「連想させなくもない」 という私の言い方もわかってもらえるかも。

「幽霊の正体見たり,枯れ尾花」 という訳でもないが,世の中にいっぱいある 「よくわかんなーい」 ことは,何でもかんでも説明してしまうと面白くなくなってしまうかもしれない。もっとも,ひとつの謎を解決すると,その先に新しい謎がいくつも現れるのも事実だ。そうすると,いつまでも 「よくわかんなーい」 ことに囲まれていくんだろう。せいぜい 「よくわかんなーい」 ことにも目を向け,好奇心を持ち続けることにしようか。

それに,「よくわかんなーい」 ジャケット,まだまだあるんだけど・・・

(2017.11.16.)

第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 24 回 第 25 回 第 26 回 第 27 回 第 28 回 第 29 回 第 30 回

目次にもどる TOP ページへ

♪ 第 27 回 ハットしてグー

最近見なくなったものに,学生帽がある。少なくとも大阪ではほとんど見かけなくなった。詰襟の学生服も見かけない。女生徒のセーラー服はたまに見かけるし,我が家の子どもらが通った高校の女生徒はセーラー服だった。息子も同じ高校に通ったが,詰襟ではなかった。

私が中学の頃は,男子は詰襟の学生服に学生帽だった。女子はセーラー服。高校に入ると,男子は同じく詰襟だったが帽子はなかった。いやあったかな? 女子はブレザーだった。しかし,私が高一の秋には,その前数年間の運動の甲斐あって,制服が廃止され,服装が自由化されたものだ。それ以後,私はジーパンに適当な服で登校したものだ。ただ,約束として,どこかに校章だけは付けていないといけなかったが,それ以外はまったく自由だった。だから,私自身が詰襟の学生服を着たのは,中学の 3 年間と高一に数ヶ月だけで,学生帽は,中学の 3 年間だけだったと思う。

服装が自由化になったことは,また,いずれ触れることがあるかもしれないので,ここではこれ以上何も書かない。ちょうど学生運動が盛んな時期だったということが影響しているとだけ言っておこうか。

学生運動といえば,全学連と機動隊,ともにヘルメットを被っていた。大学生が学帽を脱いでヘルメットを被り,警察の方もお巡りさんの帽子ではなくてヘルメット。

話はまた,いつも通り飛んでしまうが,ヘルメットって帽子なのかな? そもそも,帽子ってなんだ? 冠や頭巾は帽子じゃない?

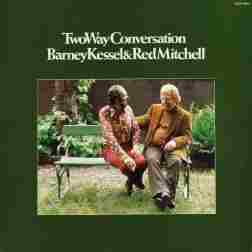

なんて考え出すと,帽子を被っているジャケットってけっこうあるじゃないと,はっと思いついた。