アルバム・ジャケットの世界

ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

目次にもどる

♪ 第 45 回 地の底から

今回は,久しぶりの楽器シリーズで,バリトン・サックスを選んだ。本当のところを言えば,第 36 回 のアルト・サックスより先に持ってくるつもりで準備していたのだ。第 32 回 のピアノで楽器シリーズを再開して,ドラム,ベースとリズムセクションを続け,いよいよ管楽器。その最初は,やはりリード楽器の中でも低音のバリトン・サックスから始める予定にしていた。その後に,テナー,アルトとつなげていく・・・はずだった。

そんなわけで,昨年 (2018) の 9 月には,だいたいのアウト・ラインは出来上がっていたのだが,詰めのところで立ち止まってしまい,しばらく寝かせることになったしだい。ただ,少々寝かせすぎたきらいはある。まあなんとか,やっとのことで,半年以上経って発表にこぎつけた。

ところで,バリトン・サックス奏者といえば,スイング時代なら,Harry Carney をイの一番に思い出す。Duke Ellington 楽団一筋にサックス・セクションを支えてきたひとりだ。ソロをとっても実に鮮やかなメロディストであった。

バップ以後なら,まずは Gerry Mulligan ということになるが,今回は,あえて彼を出さないことにした。そうすると,Cecil Payne,Pepper Adams,Serge Charoff あたりから始めることになるか。

というわけで,Cecil Payne から始めよう。

Cecil Payne のアルバムとしては,第 7 回で “Cecil Payne Performing Charlie Paker Music” というアルバムのジャケットを紹介したことがある。1961 年 3 月録音のアルバムで,Clark Terry(tp), Cecil Payne(bs), Duke Jordan(p), Ron Carter(b), Charlie Persip(ds) というメンバーで,《Relaxin' At Camarillo》 や 《Cool Blues》 など Charlie Parker の曲を中心に演奏したアルバムだった。けっこう熱い演奏だったが,その回に書いたように,ジャケットの 「筆記体で描かれた文字からは,どこか優しげ」 で,「ちょっと損しているのではないか」 という印象与えてしまう。だから,CD化されることもないのかもしれない。

今回紹介するのは,1956 年と 1962 年の 3 つのセッションを収録した Fresh Sound から出たアルバム。Cecil Payne “1956-1962 Sessions” (Fresh Sound) だ。

1956 年 5 月 19 日の Cecil Payne(bs), Duke Jordan(p), Tommy Potter(b), Art Taylor(ds) によるセッションと,1956 年 5 月 22 日の Kenny Dorham(tp), Cecil Payne(bs), Duke Jordan(p), Tommy Potter(b), Art Taylor(ds) のセッションは,“Cecil Payne Quartet And Quintet” (Signal) というアルバムとして最初に発表され,その後,Savoy から “Patterns Of Jazz” として再発されたようだ。

私の持ってる Fresh Sound 盤では,1962 年 2 月 13 日録音となっているが,2 月 22 日という説もある Johnny Coles(tp), Cecil Payne(bs), Duke Jordan(p), Wendell Marshall(b), Walter Bolden(ds) によるセッションは,Duke Jordan, Sadik Hakim “East And West Of Jazz” に収録されて出たことがあるらしい。

どの演奏も,Cecil Payne のバリトンは,よく歌っている。それに,やはりどこか Charlie Paker を追いかけているような雰囲気がする。彼など,もっと評価されて良かったミュージシャンの一人だろう。

ラストの 《Tall Grass》 というバラードは,Cecil Paine はお休みで,Johnny Coles(tp), Duke Jordan(p), Wendell Marshall(b), Walter Bolden(ds) のカルテットでの演奏。

カヴァー写真のカメラマンはわからなかった。

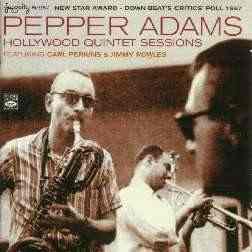

次の Pepper Adams のアルバムも Fresh Sound から出たもので,Cecil Payne 盤同様に,1957 年の 2 つのセッションをカップリングしたものだ。Pepper Adams “Hollywood Quintet Sessions” (Fresh Sound) がそれで,1957 年 7 月 10 日の Pepper Adams(bs), Stu Williamson(tp), Carl Perkins(p), Doug Watkins(b), Mel Lewis(ds) というクインテットのものと,8 月 23 日の Pepper Adams(bs), Lee Katzman(tp), Jimmy Rowles(p), Doug Watkins(b), Mel Lewis(ds) のクイテットでのセッション。ともに,Hollywood のスタジオで録音されたもの。

やはりというか,Cecil Pain と比較すると,当時の西海岸のジャズという感じが強いというか,少し軽い演奏になっている。ま,メンバーがそうなんだから仕方がない。もちろん,だからダメだ,というわけではない。好みの問題といえば好みの問題だが,その両方を受け入れることが,今の私たちには,できる。

1957 年 7 月 10 日の方は,“Pepper Adams Quintet” として Mode レーベルから出されたもので,8 月 23 日の方は,“Crittics'Choice” として Pacific Jazz から出たもの。ただ,そのアルバムに未収録だった同日録音の 《Four Funky Folk》 は,World Pacific の “Blowin' The Blues” に収められていたもののようだ。

元アルバムは,私自身は持っていないが,“Pepper Adams Quintet” のジャケはイラストのジャケで,けっこう有名なものではないかと思う。もうひとつの “Crittics'Choice” のジャケットには,William Claxton の写真が使われていた。

今回のアルバムのカヴァー写真には Pepper Admas,Lee Katzman に横顔の Jimmy Rowles が写っているので,“Crittics'Choice” セッション時のものだろう。だから,CDに記載はないが,William Claxton の写真で間違いないだろう。

3 枚目は,Serge Chaloff “Blue Serge” (Capitol) で,Serge Chaloff(bs), Sonny Clark(p), Leroy Vinnegar(b), Philly Joe Jones(ds) というカルテットで 1956 年 3 月 4 日録音されたもの。

カヴァー写真のカメラマンの名前を探したが,記載がなかった。ただ,面白いことに,女性の衣装とトルソーに着せられた男性の衣装については,デザイナー名が載っていて,女性の方は Don Loper,男性の方は Sy DeVore とある。ファッション関係にはまったく疎い私は知らないが,どちらも有名な方ではあるようだ。カメラマン名ではなく,デザイナー名を記すあたり,いかにも大手レコード会社というべきか。

ところで,ジャケットに写っている胴体だけのマネキンというか人形・・・仮縫いの時などに活躍するようだが,よく見かけるわりには,なんと呼ぶのか知らなかった。今回,調べてみて,「トルソー (torso)」 ということを初めて知った。

トルソーというと,彫刻などでは,頭や四肢のない胴体部分だけの彫刻のことをいうが,もともとは,「木の幹」 とか 「胴体」 というイタリア語に由来しているらしい。それに,陸上競技では,着順を決めるのに,胴体部分がゴールを通過することで決まるが,その胴体部分のことをルール上では,トルソーと呼ぶようだ。そういえば,100 m 競争なんかのゴールでは,足から滑り込むのではなく,どちらかというと胸を出しながら上半身を投げ出すようにゴールする場面が見られる。

スピード・スケートの場合は,スケートのブレードの部分がゴールを通過した時点で着順が決まるから,こちらはフィニッシュ時に前に出ている足を前方にできるだけ伸ばしているように見える。

どのスポーツにせよ,フィニッシュのルールがあって,そこで,ドラマが生まれるということだ。

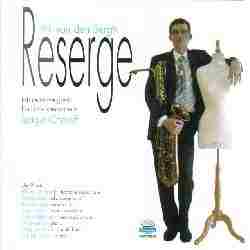

トルソーの肩を抱くバリトン・サックス奏者・・・それを見るだけで,このアルバムが,Serge Chaloff にトリビュートされたものだとわかる。Rik Van Den Bergh “Reserge” (Maxanter Records)。名前を見れば推察できるようにオランダのバリトン・サックス奏者だ。2007 年 6 月 14, 15 日に,Rik Van Den Bergh(bs), Marco Kegel(as), Jan Smit(as), Simon Rigter(ts), Sjoerd Dijkhuizen(ts), Erik Doelman(p), Frans Van Geest(b), Gijs Dijkhuizen(ds) というメンバーで吹き込まれたアルバムで,副題に,‘tribute to the great baritone saxophonist Serge Chaloff’ とある。

写真は Govert Driessen,デザインは Mark Erichsen。こちらは,ちゃんとカメラマンの名前も記されている。

Serge Chaloff 盤と Rik Van Den Bergh 盤で,1 曲だけ同じ曲が演奏されている。Mitchel Parish 作詞,Matt Malneck, Frank Signorelli 作曲の 《Stairway To The Stars》。バラードの名曲だ。Serge Chaloff は,カルテットで,ビブラートを効かせながら,時にバリトン・サックスならではの重低音も使い,切々と謳いあげる。Sonny Clark のソロも悪くないし,Leroy Vinnegar も短いながらソロを取る。一方,Rik Van Den Bergh は,ピアノの Erik Doelman とのデュオでこれもひたすら美しく綴っていく。違いはなんだろう・・・50 年というジャズの歴史の違いだろうか。ハーモニーの感覚の違いといってもいいのかもしれない。同じジャズ,その 50 年の違い。たかが 50 年,されど 50 年・・・

Lars Gullin “Lars Gullin” (Collectables) は,Collectables Jazz Classics というシリーズで出されたCDで,過去の 2 枚のアルバム,1956 年リリースの Lars Gullin “Baritone Sax” (Atlantic) と 1958 年リリースの “Lars Gullin Swings” (East-West) をカップリングしたもの。どちらのアルバムも Stockholm で Metronome Records が録音したと記載があるから,元々は,Metronome が原盤かもしれない。

中身の方は,ビッグ・バンドから,オクテット,カルテットまで,いろいろな編成のスウェーデンのバンド。Lars Gullin のバリトン・サックスが全編でフィーチャーされていて,他のメンバーでは,やはり Arne Domnérus のソロが素晴らしい。曲目は,Lars Gullin のオリジナル 3 曲に,Miles Davis の 《So What》,《Half Nelson》 の他は,《Summertime》,《A Foggy Day》 などスタンダードが 9 曲という全 14 曲。元のアルバムには,もう 1 曲入っていたようだが,CD化する時に収録時間の関係で割愛されたようだ。

ジャケット・デザイン等はわからない。

かってのスウェーデンのジャズ関係といえば,この Lars Gullin や Arne Domnérus などが有名だが,Bill Evans と共演したことで知られる Monica Zetterlund というシンガーも忘れられない。スウェーデンでは,2005 年 5 月 12 日に亡くなっているにも関わらず,今も人気があるのか,公式サイト がある。ただし,スウェーデン語なので,写真を見るぐらいしかできないが・・・。

右は,GHQ ( George Haslam Quartet) “Papermoon” (Slam) というアルバムで,2007 年 9 月 2 日と 2008 年 1 月 13 日に録音されたもの。Steve Waterman(tp, flh), George Haslam(bs), Steve Kershaw(b), Robin Jones(ds) のピアノレス・カルテットで,全 7 曲 (うち 1 曲は,メドレーだから,8 曲というべきか)。

ジャケットの絵は,Judith Fear が描いたもの。

『ペーパー・ムーン (Paper Moon)』 という映画があった。1973 年に公開された映画で,我が国では,翌 1974 年に封切られたのだが,残念ながら,私は見ていない。

映画は,ライアン・オニール (Ryan O'Neal) と当時 まだ 10 歳だった テイタム・オニール (Tatum O'Neal) の実の父娘が主演したもので,そのことでも話題になったが,テイタム・オニールがアカデミー賞 (助演女優賞) を取ったことが大ニュースになったものだ。10 歳で同賞を取ったのは,最年少記録で,未だに破られていないようだ。

映画は,Joe David Brown の “Addie Pray” という小説が原作だが,1930 年代の大恐慌時代を描いた作品らしい。そんなわけで,その頃流行った 《It's Only A Paper Moon》 というスタンダードが映画で使われ,タイトルにもなったわけだ。曲は,Billy Rose,E.Y.Harburg の作詞で,Harold Arlen が作曲した 1933 年出版のもの。

ねえきみ、これはボール紙でつくった海のうえを

動いていく紙の月には違いないけど

でも僕を信じてくれれば必ずしも子供の遊びにはならないさ

(中略)

なにもかもインチキ臭いのは確かだよ

でも僕を信じてくれさえすればこれはなにも絵空事ってわけじゃないんだ

村尾陸男 著 『ジャズ詩大全 7』 (1993,中央アート出版社,p.121)

コーラス部の冒頭と最後の部分が上のような意味の歌詞だが,これだけでは,よく分からないかもしれない。ただ,大恐慌時代という不況の時代を思い合わせると,なんとなく伝わってくるものがある。そして,あの軽快な曲調さえ,せめて気分だけでも軽く考えなきゃやりきれないよ,という風に受け取れるのではないだろうか。ちょっと,切なさを秘めているようだ。

Nick Brignola “Things Ain't What They Used To Be” (Reservoir) は,1992 年 8 月 28 日の Sweet Basil でのライブ盤で,Nick Brignola(bs, as, ss, cl), Mike Holober(p), Rich Syracuse(b), Dick Berk(ds) というメンツ。バリトンで 4 曲,アルト,ソプラノ,クラリネットで 1 曲ずつという,まさに,サックスなんでも来いというところだ。私の好きなサックス奏者の一人だったが,2002 年に惜しくも亡くなってしまった。まだ,64 歳になる前だった。

カヴァー写真は,B.Robert Johnson。

このジャケット写真の Nick Brignola を見ていると,山本晋也というピンク映画の監督だった人を思い出す。後には,レポーターや俳優,司会などもこなすマルチ・タレントになったが,もう,けっこうな年齢になっているはずだからか,さすがに最近は見かけない。

彼の監督した映画は見たことがないが,昭和 40 年代から 50 年代にかけて,200 本以上の 「成人映画」 を撮ったという。

その頃住んでいた家の最寄り駅の前に映画館があった。昔は,ちょっとした駅前には映画館があったものだが,そんな映画館には,公開中の映画の一場面,ポスターを大きなペンキ絵にした看板が掲げられていた。ちょっと古い映画が上映されるわけだが,時たま,「成人映画」 が回ってくる。そうすると,かなりイロっぽいというか,エロっぽい看板になり,まだまだ中学生くらいだった私などは初心なもので,じっと見ることはできずに,チラチラと,見ていないフリをしながら,「見ていた」 ものだった。

エロっぽいとは言っても,決してヌードではなくて,なんとなく男女の絡みを連想させる場面というほどのもの。それでも,けっこう刺激的に感じたのだ。

駅前の映画館なんて,今はほとんどなくなってしまったし,そんなペンキ絵の大きな看板を見ることもなくなってしまった・・・そういえば,看板屋さんの店も見かけなくなったなぁ。

2008 年 11 月 12 日に,ベルリン・ジャズ・フェスティヴァルの一環として,Club Quasimodo で行われたライブを記録した,Ronnie Cuber “Live At JazzFest Berlin” (Steeple Chase) は,Ronnie Cuber(bs), Kenny Drew Jr.(p), Ruben Rodriguez(b), Ben Perowsky(ds) というメンバーによる熱気ムンムンの好アルバムだ。

ジャケット写真は,Dino Perrucci の撮影したもの。

ドイツは,第二次世界大戦後に東西ドイツに分断された歴史を持つが,旧ドイツの首都であったベルリン (Berlin) 市内も 「ベルリンの壁」 によって東西に分断された。

しかし,東ベルリンから西ベルリンへ脱出する市民が増加したことによって,1989 年 11 月 9 日に東ドイツは国境検問所を開き,翌 10 日には,多くの市民の手によって,ベルリンを東西に分断していた壁が打ち壊わされた。その映像は,ニュースで世界中に流されたものだ。実際に,東西ドイツが国として統一されたのは,1990 年 10 月 3 日のことだが,あの映像は実に衝撃的なものだった。

その後,ソビエト連邦が 1991 年に解体するなど,この 1990 年前後から世界地図は大きく変わっていく。ヨーロッパ,アフリカなどで,それまで私などが習い覚えていた国名や国境が次々に変わっていき,今では,新しい国名を聞いても,すぐにどのあたりにある国なのかわからなくなってしまった。

時代は,そうして流れていく。これから先,どうなっていくんだろう。

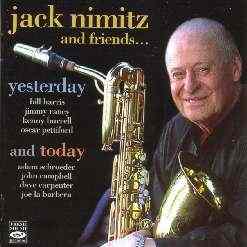

最初の方で,Serge Chaloff と Rik Van Den Bergh という 50 年の時を隔てたアルバムを紹介したが,左の Jack Nimitz “Yseterday And Today” (Fresh Sound) は,50 年という時を隔てた同じミュージシャンの 2 つのセッションをカップリングしたアルバムだ。

最初の 1957 年 3 月のセッションは,Jack Nimitz が 27 歳の頃。Jack Nimitz(bs), Bill Harris(tb), Kenny Burrell(g), Jimmy Raney(g), Chuck Wayne(g), Oscar Pettiford(b), Russ Saunders(b), Don Lamond(ds), Ted Sommer(ds) らと strings での録音。

2007 年 1 月 14 日の録音時は,彼が 77 歳になったばかりの頃で,Jack Nimitz(bs), Adam Schroeder(bs), John Campbell(p), Dave Carpenter(b), Joe La Barbara(ds) というメンバーだった。

写真は,William Claxton。1957 年の写真はそうだろうけど,2007 年のものはどうなんだろう・・・と思ってみたが,第 36 回 で紹介したように,Claxton は,1927 年 10 月 12 日生まれで,2008 年 10 月 11 日に,81 歳になる前日に亡くなっているので,最後に近い写真なんだろう。

このアルバム,間に 50 年という歳月が流れているわけだが,今 (2019 年) から 50 年前といえば,私は,中学 2 年生だった。

通っていた地元の中学校は,近所では,「ヤンチャでコワイ学校」 という評判だったが,その後の校内暴力が吹き荒れた時代より前だったこともあるのかもしれないが,通っている私自身は,そんな風に感じたことはなかった。同じクラスに,教師に殴りかかっていくようなヤツもいたが,ふだんは,けっこう仲良くしたし,休み時間などには,いっしょに遊んだりもしたものだ。喧嘩っ早いヤツなど,校外ではそれなりのことをしていたのかもしれないが,今どきのように,陰湿に人を 「イジメ」 るようなことはなかったと思う。少なくとも,私は知らない。体育嫌いで,体力のなかった私など,体育の時間にヘバッてしまうと,彼らがかばってくれたり,励ましてくれたりした覚えがあるくらいだ。

ちなみに,先輩の卒業生の中には,阪急ブレーブスで活躍した 「盗塁王」 福本 豊選手がいる。その頃は,先輩だとは知らなかったのだが・・・

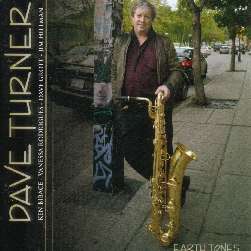

アルバム・タイトルとしては,今回のテーマに最も相応しいのが,Dave Turner “Earth Tones” (Elepahnt Records) だろう。Dave Turner(bs), Dave Grott(tb), Vanessa Rodrugues(org), Kenny Bibace(g), Jim Hillman(ds) というクインテット。

アルバム・リーダー自身のオリジナル 5 曲と Ellington の 《The Feeling Of Jazz》 とスタンダードの 《The End Of A Love Affair》 の 7 曲。

写真は Jean-François Vézina。

バリトン・サックスの音を大きなスピーカーで再生すると,本当に,地の底から,両足にまとわりつきながら,腹の底をえぐり,脳までもプルプルと震えるような,そんな身体中を振動させる圧倒的な迫力がある。家の小さなスピーカーで,音量を落として聴いていても,それなりの振動を身体中に感じるのだから,当然だろう。ヘッド・フォンなどで聴くと鼓膜が破れるのではないかとさえ思える。

そういう地球的な刺戟を与えてくれるだけに,時々,無性にバリトン・サックスを聴きたくなる。もちろん,あの独特の音色も,テナーやアルトとは違う魅力を持っているからでもあるが・・・。

地の底から・・・といって思い出すのは,ジュール・ヴェルヌ (Jules Verne) が 1864 年に発表した小説 『地底旅行 (Voyage au centre de la terre)』 だ。原題を文字通り訳せば,『地球の中心への旅』 とでもいうのだろう。1959 年には,パット・ブーン (Pat Boone),ジェームズ・メイソン (James Mason) らの出演した映画が製作され,後年,テレビでも放映されて,私も見たことがある。ただし,原作とは,かなり違っている部分も多かったが,それなりに楽しめたものだ。

あらすじはこうだ。ハンブルグに住む当代きっての大博物学者で偏屈者のリデンブロック教授が,一冊の古い本を手に入れた。その本は,16 世紀の学者であり,錬金術師だった アルネ・サクヌッセンムが所有していた本で,その本の間に,古いアイスランドで使われていたというルーン文字で書かれた一枚の羊皮紙が挟まれていた。それは,暗号になっていたのだった。

教授がとりあえずルーン文字をアルファベットに書き直してみたが,さっぱり暗号は解けない。ところが,ひょんなことから,教授の甥であり助手でもある 「私」 がその暗号を解いてしまった・・・が,あまりにもタイヘンな内容なので,教授には教えたくなかったので,黙って処分しようと思ったところを教授に見つかり,白状させられる。

その羊皮紙に書かれていたのは,地球の中心へ行くことができ,その入口となる場所を書き残したものだったのだ。そんなものを見たら,絶対確かめに行くに違いない・・・と 「私」 が予想したとおり,教授は,「お前もいっしょに行くのだ」,とさっそく準備を始めた。

そして,羊皮紙に書かれたアイスランドにあるスネッフェルスという火山へ行き,屈強で有能な地元の猟師のハンスという男を雇い,その暗号どおりに火口の一つから地底への旅が始める・・・

地球の中心部まで旅することができないことは,いくら 19 世紀末のこととはいえ,分かっていたことだ。だから,こういう場面が書かれている。

「・・・(前略)・・・そんなことよりも、とにかく計算だ。ここはスネッフェルスのふもとから南東三百三十キロのところだ。わしの記録によると、深さは六十二キロに達しているはずだ」

「六十二キロも!」 と、私は叫んだ。

「もちろん」

「しかしそれは、科学が地殻の厚さだと言っているものの限界ですね」

「そうかもしれんさ」

「するとここでは、温度の上昇の法則に従えば、千五百度の熱があるはずですが」

(中略)

「寒暖計は何度だ?」

「二十七度六分です」

「そうすると、科学者たちは千四百七十二度四分だけ、間違っていることになるね。・・・(後略)・・・」

ジュール・ヴェルヌ,石川 湧 訳 『地底旅行』 (1966,角川文庫,p.177)

私が子どもの頃,地球の裏側までトンネルを掘ればブラジルまで行けるんじゃないか・・・なんて空想していたくらいだから,空想の羽を伸ばすことをまったくバカげたことと笑うことはできないだろう。そんなこと言い出したら,『スター・ウォーズ』 なんて,もっとバカげた話だ。小説や物語と現実の科学や歴史と混同して,「バカげている」,「真実じゃない」 なんて言い出す人がいるが,そういう人こそ,いったいどうなっているんだろうと思ってしまう。

「冒険」,「挑戦」 すること,少なくとも,そういう 「物語」 を読んで感じる 「ワクワク感」 を持ち続けることは忘れたくない,と思っている。

Xavier Richardeau “Back To The Present” (Safety Records) は,2010 年 12 月 1 日録音で,Xavier Richardeau(bs, ts, ss), Jean-Philippe Bordier(g), Hiroshi Murayama(p), Daiki Yasukagawa(b), Philippe Soirat(ds) というメンバー。

日本人 2 人がメンバーに入っているせいか,CDの中に入っているブックレットには,英語だけでなく,日本語の訳もある。思わず,日本盤かと見直したが,間違いなくフランスで作られたアルバムだ。

写真は,Boris Berstein,Philippe Marchin というふたりの名前が記載されている。

Xavier という名前だが,日本人によく知られているのは,カトリックの宣教師 フランシスコ・ザビエル (Francisco de Xavier) だろうか。ただし,「姓」 が Xavier だ。

ジャズ関係で言えば,アメリカのピアニスト Xavier Davis がいる。「ゼイヴィア・デイヴィス」 と発音するらしい。

上のアルバムの Xavier Richardeau はフランス人だから,「グザヴィエ・リシャルド」 と呼ぶらしいので,そのように 「モダン・ジャズの世界」 では表記したが,本当のところはどうなんだろう。やはり,名前の読み方は難しい。

欧米人の名前は,たとえば,John が ヨハネ,Peter は ペテロ からというように,『聖書』 に由来する名前も多いので,この Xavier というのも,おそらくキリスト教と関係が深いのだろうと思うが,よくわからなかった。

また,ポルトガル語だと 「シャビエル」 と読むらしいし,綴りも変化して,スペインでは Javier (ハビエル),イタリアへ行くと Saverio (サヴェリオ) という名も Xavier からきているようだ。そういえば・・・スペインの有名なサッカー選手に 「シャビ」 と呼ばれていた名手がいたが,彼の本名は Xavier Hernández Creus という。

それにしても,人の名前は難しい。最近では,日本人の名前も漢字を見ただけでは,なんと読むのか分からないような名前が増えているくらいだから,外国人の名前を綴りを見ただけで発音することは,諦めるしかないようだ。

(2019. 6.17.)

目次 第 44 回 第 45 回 第 46 回 TOP ページへ