ジャズのアルバムの楽しさのひとつに,アルバム・ジャケットがあります。

素敵な音楽に耳を傾けながら,ジャケットを手にとってみましょう。

「第 44 回」 で 「スタンダード」 をテーマにしたが,性懲りもなく再び取り上げる。

このテーマを最初に考えた時には,スタンダード曲名がアルバム・タイトルになっているものを選ぶつもりだったし,実際のところ,ほとんど選び終わっていたのだ。ただ,そうして並べてみると,どうも面白くなかった。いろいろアルバムを取り替えてもみたが,先へ進む気になれず,ずいぶん長い間お蔵入りしていた。それが,突然,邦題のことを思いつき,ジャケット本位ではなく,曲名中心の前回のようなものになったわけだ。

今回もその延長線上であり,少々,二番煎じ感があるのは否めない。そこのところは,反省しつつも,お許しいただきたい。

スタンダードにこだわるのは,元来,スタンダード好きなものだから,ということもあるが,同じ曲を別のミュージシャンが演奏すると,まったく違ったものになるという 「ジャズ」 の 「創造性」 が一番分かりやすいだろうと思っているからだ。

歌手にとっては,スタンダード・ソングの歌詞は,重要なものであるだろう。しかし,器楽奏者にとっては,まずは,メロディーやハーモニーが大きな意味を持つ。もちろん,演奏に際しては,歌詞を念頭において行うことも少なくないかもしれないが,それも含めて,どのように曲を解釈するかが問われる。だから,時には,ふつうバラードとして演奏される曲が,速いテンポで,ダイナミックに演奏されることもある。そうしたところに,演奏者の 「創造性」 が表現されるし,そうした 「自由さ」 が 「ジャズ」 の醍醐味だろう。

だからといって,今回,ひとつのスタンダードに複数枚のアルバムを紹介するということは,基本的にしない。また,選んだアルバムがその曲の代表アルバムだというわけでもない。その曲が収録されていて,これまでに使っていないアルバムを選ぶことを原則にしたからだ。そうは言っても,これまでに紹介したジャケットを選んでしまうこともあるかも・・・その時は,これまたご容赦。

《思い出の種》

バップ期のアルト奏者で好きなのが,Sonny Criss だということは,これまでに何度か書いてきた。その Sonny Criss のアルバムで一番最初に買ったのが,この “Jazz-U.S.A.” (Imperial) だった。中でも印象に残ったのがこの曲 《These Foolish Things》 で,まさに 「思い出の種」 だ。この曲については,「第14回」 でタイトルに使ったし,そこで少し説明したので,ここではしない。

アルバムには,Sonny Criss(as), Barney Kessel(g), Kenny Drew(p), Bill Woodson(b), Chuck Thompson(ds) というメンバーでの 1956 年 1 月 26 日,2 月 24 日,3 月 23 日に 4 曲ずつ録音された演奏 12 曲が収録されている。この曲は 2 月の録音で,Barney Kessel はお休みしている。

ジャケット写真は,Max Yavno。

この邦題での 「種」 は,「よすが」 というような意味合いで使われているが,「種」 と聞けば,ふつうは,植物の 「種子」 を思い出すだろう。中には,「柿の種」 を思い出す人もいるかもしれないが・・・

と言いつつ,お菓子の 「柿の種」 について調べてみる。

案外早く,その歴史がわかった。新潟県の 今井與三郎 という人が最初に作り出したという。大正 13 (1924)年のことらしい。「元祖 柿の種」 を発売している 浪花屋製菓株式会社 の前身である 「浪速屋」 の創業者が 今井與三郎 で,同社のHPに 「元祖 柿の種」 の由来について書かれているので,興味があればそちらをどうぞ。

ピーナツ入りの 「柿ピー」 は別の会社が 昭和 41 (1966)年に作り始めたようで,どうしてピーナツが入るようになったかには,諸説あるようだ。

この 「柿の種」 は,酒飲みの定番おつまみのように言われているが,私自身は,そこまで言うほど好きではない。若い頃に,先輩に誘われて安い飲み屋へ行き,「これだけあればいいよなぁ」 なんて言われても,素直に頷けなかったものだ。あられ,せんべい,おかきなら,他のものの方がいいなぁ,と今でも思う。

ところが,我が家には,いつも 「柿の種」 がある。酒飲みではない配偶者が,どういうわけか好きらしい。確かに,クセになる味ではあろう。

《四月の思い出》

Christof Sänger “Descending River” (Laika) は,Christof Sänger(p), Rudi Engel(b), Tobias Schirmer(ds) というトリオでの 2016 年録音。このアルバムについては,名前のところのリンクをクリックしてもらえればいいだろう。

写真は Rolf Kiessling。

《I'll Remember April》 の ‘I'll’ というのは,will,shall という 「未来形」 の助動詞の短縮形がついたものであることは,中学校で習った。will,shall の使い分けについて,「意思未来」 だとかなんとか,「一人称」 の時はどうのこうのといった 「英文法」 はきわめて苦手だったので,未だに,はっきり覚えていない。そういう点では,この短縮形で表せるというのは,実に,便利ではある。

こんなことを思い出す時,同時に思い出すのが,《We Shall Overcome》 という歌だ。日本では,《勝利を我らに》 という邦題がついている。原曲は,古いゴスペルらしいが,1960 年代のアメリカにおける黒人の公民権運動の中で,プロテスト・ソングとして歌われるようになった。中でも,この歌を広めたピート・シーガー (Pete Seeger) や,ジョーン・バエズ (Joan Chandos Baez) の歌が日本でも流行った。

ジョーン・バエズといえば,日本では教科書にも載った 《Dona Dona》 が有名だろうか。この歌は,もともとはユダヤ系アメリカ人の ショロム・セクンダ (Sholom Secunda) がナチスによるユダヤ人への迫害を歌ったものという説がある。もっとも,日本では教科書に載ったといっても,そういった背景まで教えられていたかどうか・・・

ちなみに,Sholom Secunda は,《Bei Mir Bistu Shein》 の作曲者でもある。

《We Shall Overcome》 に話を戻そう。

この歌は,フォーク・ソング・フェスティヴァルなどでも,よく歌われ,聴衆もいっしょになって歌っていたようだ。第二次世界大戦後の朝鮮戦争,さらにその後の泥沼化していたベトナム戦争の戦地に,若者を送り続けていたアメリカの状況へのプロテスト・ソングとして歌われていた。“We shall overcome,we shall overcome,we shall overcome someday …… ” と歌われるが,歌の締めくくりのリフレインの際には,“We will overcome someday” と替えて歌われた。アメリカでは,shall はあまり使われず,ふつうに 「意思」 を表す ‘will’ に替え,自分たちの強い 意志 を主張していたという。

この歌によってそういう英文法を知ったわけだが,「なるほどそういう意味もあるのか,もっと英語を勉強してやろう・・・」 と,思えば良かったのだろう。が,これだけで満足した私は,その後も,英語のテストでは,欠点を取り続けることになる・・・

《また会う日まで》

左のアルバムは,Red Garland と Eddie Lockjaw Davis の共演盤で,“The Red Garland Trio + Eddie Lockjaw Davis” (Moodsville)。Moodsville は Prestige の傍系レーベルで,このレーベル名では 39 枚ほど出されたようだが,最初の 9 枚のジャケットは,どれも基本的には同じデザインで,色が違うとだけといっていい。もう一枚有名なところでは,“Tommy Flanagan Trio” がある。Red Garland には,Moodsville 盤があと 2 枚ある。MV-6 と MV-3 がそれだ。

それはともかく,この曲は,Eddie Lockjaw Davis(ts), Red Garland(p), Sam Jones(b), Art Taylor(ds) というカルテットで演奏されている。1959 年 12 月 11 日の録音。

ジャケットについては,デザイナーの名前などは記載されていない。

《We'll Be Together Again》 は,Frankie Laine 作詞,Carl Fischer 作曲の 1945 年に出版された曲で,その邦題が 《また会う日まで》 という。歌詞をみると次のようになる。

涙もなし恐れることもなしさ

忘れちゃだめだ、必ず明日は来るんだから

僕らが別れてもべつに心配はいらない

また一緒になれるんだから

村尾陸男 『ジャズ詩大全 20』,(2010,中央アート出版社,p.260-261)

このコーラス冒頭の 4 行目が ‘We'll be together again’ となっていて,邦題とは少々ニュアンスが違うような気もしないではない。

《また会う日まで》 というと,どうしうても,尾崎紀世彦を思い出してしまうのは,昭和生まれだからだろうか。独特の豪快な歌いっぷりと濃いもみあげが印象的な歌手だった。もともとは,ハワイアンやカントリーを歌っていたあたりは,やはり終戦後にデビューしたからか。

ところで,「もみあげ」 って言うが,どうして?

いつものことながら,まずは,『広辞苑』 を出してこよう。

もみ-あげ 【揉上げ】 鬢の毛が耳に沿って細く生え下がった所。

新村 出 『広辞苑 第五版』,(1998,岩波書店)

かんたんな説明だが,これ以上詳しくは言えないか。要するに,耳の前側の髪の生え際が長く下へ広がった状態のことだ。私が生まれてから今日までの間でも,特に男性の整髪上,微妙にこの揉上げの揃え方に流行があったものだ。

ついでだから,英語も調べておこう。山田和男 編 『新クラウン和英辞典 第 3 版』 (1962,三省堂) で引いてみると,「momiage 揉上げ sideburns.」 と,ある。この ‘sideburns’ という単語の元になったのは,アメリカの南北戦争時代の北軍の Ambrose Everett Burnside という軍人の 「もみあげ」 が有名になったからのようで,いつしか ‘Burnside’ が ‘sideburns’ になったらしい。単語になったぐらいだから,当時でも,かなり個性的だったのだろう。

《水玉模様と月光》

右のアルバムは,Frank Morgan “Raising The Standard - Live at the Jazz Standard, Vol. 2” (High Note) で,2003 年 11 月 28 - 30 日に,ニュー・ヨークの‘The Jazz Standard’で行われたライブ盤。Frank Morgan(as), George Cables(p), Curtis Lundy(b), Billy Hart(ds) というメンバーで,《Polka Dots And Moonbeams》 は,1 曲目に収録されている。同じ時のアルバムがもう一枚あり,それは “City Nights”。実は,買い逃した Frank Morgan のアルバムがあって,ひょっとしたらそれも同じ時のライブだったかもしれない・・・

写真は Gene Martin,デザインは Keiji Obata。

《Polka Dots And Moonbeams》 は,珍しくミュージカルや映画などとは関係なく書かれた曲で,作詞 Johnny Burke,作曲 Jimmy Van Heusen というコンビの 1940 年に出版されている。

例によって,いつもお世話になっている本から,ヴァースではなく,コーラスの最初の部分の訳を引用させていただく。

庭でカントリー・ダンスをやってたんだ

と突然誰かが僕にぶつかってきて 「あ、ごめんなさい」 って言うのさ

見るとちょっぴり鼻が上を向いた可愛い娘がいてさ

ドレスの水玉模様に月の光が当たってて僕の目は眩んでしまった

村尾陸男 『ジャズ詩大全 2』 (1991,中央アート出版社,p.183)

それにしても,1939 年に,ドイツがイギリス,フランスに宣戦布告して始まった第二次世界大戦のさなか,1941 年に真珠湾攻撃により日本がアメリカに対して宣戦布告し,アメリカも参戦することになった・・・そういう時代の中で,こんな歌が流行したというのだから,興味深いというか面白い。

「お国を守るために死ね」,と言っていた同じ頃の日本の状況とは大違いだ。しかも,その 「お国を守る」 というのは,「国民を守る」 ということではなかったわけだから・・・

あの非人道的な原子爆弾を使用したことも,「アメリカ国民を守るため」 という見え透いた言い訳をし続けているとしても,「国民を守る」 という視点は,外せなかったアメリカと,「一億総玉砕」 と言って,国民に死ぬことを求めていた日本との 「国民」 に対する意識が大きく違っていたことは,忘れてはならないだろう。

もっとも,現在のアメリカは,今も自国のみにしか目を向けず,「地球規模」 の大問題を無視する姿勢を示しているわけで,国民を守ると言いながら,ひょっとしたら,「人類」,「地球」 を破滅させるかもしれないことに目を背けているのだから,現時点では,まだ,我が国の方が 「まし」 なのかもしれない。

いや,日本だって 「核廃棄物」 というどうにもならない 「ゴミ」 を出す原子力発電に,未だに頼ろうとしているぐらいだから,これまた,「地球」 を破滅させるかもしれない国だった・・・それだけに,アメリカに追従しがちな政府の動向に気をつけておく必要があるだろう。

《いそしぎ》

Scott Hamilton(ts), Dena DeRose(p), Ignasi González(b), Jo Krause(ds) というカルテットでのアルバムは何枚かあるが,どれもなかなか良い。この “The Shadow Of Your Smile” (Blau Records) は,2015 年 7 月 12 日の Espai de la Música Vila, Benicassim でのライブ盤。同じ日のライブは,“La Rosita” でも聴ける。

カヴァーの絵は,Rosa Fuentes。この画家については,第 47 回 で紹介しているので,そちらも参考にしていただこう。

《The Shadow Of Your Smile》 という曲については,「スタンダードの世界」 にずいぶん前に書いたし,「イソシギ」 という鳥についても,ほんの少しだが 触れた ことがある。そのイソシギという鳥,改めてネットを検索してみると,あるガス会社のサイトのページがヒットした。いろいろな野鳥について書かれたシリーズのひとつで,イソシギが取り上げられている。そのページ によると,西行法師が次のような歌を詠んだものが 『新古今和歌集』 にあるという。

心なき身にもあはれはしられけり

鴫たつ沢の 秋の夕暮

西行法師

それにしても,ガス会社と野鳥とは,面白い組み合わせだ。筆者については特に記されていないが,たとえ外注したものであるにせよ,自社の人間が書いたものにせよ,それを企業のHPで特集するというのは,少なくとも 「野鳥」 に興味・関心がある人が社内いるということだろう。シリーズの最初の方は,本社のある地域の野鳥でスタートしていて,いわゆる 「地域貢献」 というか,地域を意識したよくある特集であることは間違いないが,それを 100 回も続けるというのは,やはり 「趣味」 にしている人がいるということだろうと推測する。

「バード・ウォッチング」 という 「趣味」 の方が少なくないようだが,私など,カラス,スズメ,ツバメ,ハト,ウグイス,メジロ・・・そういった程度しか見分けられない。野生のキジやライチョウを見たこともあるし,もちろん,ハクチョウやツル,フラミンゴなどは見ればわかるだろうが,ふだん見ることはないから,これは別の話。

それに,見分けられたとしても,だからどうなの・・・というところで,「ああ,今年もツバメが来たな」,「カラスがさわいでいるな」,などと思うくらいのことで,とりたてて 「観察」 しようとは思わない。

あることを 「趣味」 にしている人とそうでない人とでは,対象の感じ方,捉え方がまったく違っていて,興味の薄い人には,「趣味」 の人のことが半分も理解できないだろう。私らのような 「ジャズ」 好きには,演奏ごとに大きな違いが聴こえても,他の人には,「ジャズなんて,どれ聞いても同じに聴こえる」 ということになる。

「無趣味」 だという人もいる。そういう人の中にも,「趣味とはいえない」 と言いながらも,「こだわり」,「興味・関心」 を持っている人がいる。いわゆる 「趣味」 というと,「読書」 だとか,「音楽鑑賞」 だとか,あるパターン化したイメージがあって,自分の 「こだわり」 はそういう 「パターン」 ではないから,「無趣味なんだ」 と言うこともある。

まだまだ,話したいことはいろいろあるが,今回は,とりあえずここまでにして,ひとつ言えることは,「能動的」,「主体的」 に 「こだわって」 いけることがある方が,楽しそうだということ。「受動的」,「客観的」 な態度が必要なこともあり,そこから出発することも少なくないのだが,ある程度,「受け入れ」て,「こだわり」 始めて,「そのこと」 が 「楽しみ」 になったとしたら,やはり,「能動的」,「主体的」 に関わっていく方が,より 「楽しみ」 が大きくなるだろう。

ただし,そうした自分の 「楽しさ」,「こだわり」 を他者に押し付けるようになることは,自制しなければならないだろう。「こんな楽しいことを知らないのは,可哀想だ」,「これは,こうでなければならない」・・・そういうのは,やめて欲しい。

たとえて言うなら,「ジャズとは,50 年代がすべてで,それ以外は,ジャズではない」,「ニュー・オリンズ・ジャズを聴いたこともないのに,ジャズ・ファンなどとぬかすな」,「チャーリー・パーカーしか認めてはならない」,「ジャズは,ライブがすべて,古いレコードなどジャズじゃない」・・・勝手に,個人的に 「こだわる」 ことは否定しないが,それを他人にまで 「押し付け」 て欲しくはない。「~でなければならぬ」,「~であるべきだ」,そういった 「決め付け」 は個人の中だけにして欲しいものだ。

《身も心も》

Gary Smulyan & Ralph Moore “Bird's Eye Encounter!” (Fresh Sound) は,今年 (2019.10.) になって入手したばかりの新しいアルバムだ。2018 年 6 月 8,9 日の スイスのバーゼル (Basel) にある “The Bird's Eye” でのライブを収録したもの。Gary Smulyan(bs), Ralph Moore(ts), Olivier Hutman(p), Stephan Kurmann(b), Bernd Reiter(ds) というメンバーも素晴らしい。

ここで演奏された 《Body And Soul》 については,「今週のアルバム」 で紹介し,「モダン・ジャズの世界」 に転載 してあるように,バラードとしてではなく,スピード感のある迫力満点の演奏になっている。

写真は Martin Studer。

《Body And Soul》 といえば,もう何も説明しなくてもいいほどの大スタンダードだ。私の手持ちのアルバムでの演奏曲を集計したところ,この曲が堂々 1 位の多さを誇る。79 ヴァージョンあり,2 位は,《Autumn Leaves》 の 76 ヴァージョン,3 位は 《'Round Midnight》 の 74 ヴァージョン (2019 年 12 月 1 日現在)。きちんと調べてはいないが,ジャズで取り上げられるスタンダードにも,時代の流行があるような気がするが,《Body And Soul》 に関しては,《All The Things You Are》 などとともに,あまり時代に関わりなく昔から現在に至るまで演奏され続けているような気がする。もちろん,これはなんとなくの個人的な印象なので,暇と根気があれば,一度確かめてみたい。(と言って,暇はあるが,根気がないので,たぶん,しないだろうなぁ・・・)

《Body And Soul》 の‘soul’というと,ふつうは 「魂」 と訳されることが多い。辞書にも,下のように 「心」 と出てはくるが,歌のタイトルとして 《身も心も》 と訳したあたりは,なんともニクイところだ。

soul 1. a 霊魂,魂 (opp. body,flesh): (中略) b 精神,心: (中略) c 気魄,生気,感情 ・・・

岩崎民平 監修 『現代英和辞典』, (1976,研究社)

では,「心」 とふつうに訳すのは,どんな単語になるか。

kokoro 心 (the) mind; [心情] (the) heart; [感情] feeling; [意思] will; intention; [考え] a thought; an idea; ・・・

山田和男 編 『新クラウン和英辞書 第 3 版』,(1962,三省堂)

言われてみれば,そうだな,という単語が出てくるし,このあとにたくさん出てくる慣用句などを見ていくと,さらにいろんな単語が並ぶ。

それにしても,「心」 と 「魂」,イメージとしてはずいぶん違っているが,このあたりの 「語感」 については,もう少し考えてみることにする。また,いつかどこかで話題にすることになるか,な。

《星影のステラ》

The Great Jazz Trio “Stella By Starlight” (Eighty-Eight's) は,2006 年 9 月 4 日録音で,Hank Jones(p), John Patitucci(b), Omar Hakim(ds) というトリオに,Sadao Watanabe が この 《Stella By Starlight》 を含めて 4 曲にゲスト参加しているもの。良くも悪くもおなじみの曲を想像通りに演奏する日本制作盤。

カヴァー写真は Kazumi Kurigami。

《Stella By Starlight》 という曲が “The Uninvited” という幽霊映画に使われた曲であることは,前に書いた通りで,「久しぶりに我が家に帰ってきた娘が母親の霊にとりつかれて苦しむという内容」 (村尾陸男 『ジャズ詩大全 11』,1995,中央アート出版社,p.197) の映画だったらしい。

それにしても,素敵な曲だ。「スタンダードの世界」 では,コーラス部の最初の部分を引用したが,歌詞を見ると,ヴァース部分の歌詞も良さそうだ。ただ,私の手持ちのアルバムには,46 ヴァージョンがあるが,ヴォーカルは,Anita O'Day の “Anita Sings The Most” (verve) の 1 枚だけで,彼女はヴァースを歌っていないから,どんなメロディーなのか知らない。

星の光に照らされた・・・と言っても,どんなに空がきれいでも,星の光だけで辺りが明るくなることはない。ただ,星の光が降り注ぐように感じる場所は,世界中にあるだろう。日本でも,都会を離れれば,満天の星の光を見ることができる場所は,いくらでもある。そういう場所へ行けば,「星座」 など知らなくても,自然の,宇宙の素晴らしさに圧倒されるはずだ。言葉のいらない・・・言葉にできない感覚を実感できるだろう。

しかし,東京や大阪のような,夜も電飾に満ちた街では望むべくもない。おまけに最近では,本来なら,満天の星を楽しめそうな都会を離れた観光地でも,わざわざイルミネーションやライト・アップと称して,明るい人工の光で,つまらない演出をして,「どうだ,こんなキレイなところは他にないだろう」 と押し売りしているところが増えているようだ。

そして,そんなものが喜ばれている。どうやら,満天の星々の 「理解を超えた」 美しさに圧倒されることに耐えられず,「LED でキレイになってる」 と 「理解できる」 ことしか受け入れらなくなっている人が増えているのかもしれない。

《酒と薔薇の日々》

右は,“Keith Jarrett At The Blue Note Saturday June 4th,1994 1st Set” (ECM) で,タイトルどおりのライブ盤。Keith Jarrett(p), Gary Peacock(b), Jack DeJohnette(ds) というトリオだから,Standards だ。なぜかこのアルバムは,Standards 名義ではない。

もともとは,何枚組かでリリースされたのではないかと思うが,私のものは,1995 年に出た日本盤で,1 枚ずつ分けて発売されたもの。子育て真っ最中だったので,組み物にはちょっと手が出なかったことは記憶がある。

Keith らしいソロ・ピアノでのテーマから始まり,ベースとドラムスが入ってくるあたりは,まさに,Standards の 《酒と薔薇の日々》。もちろん,Keith の唸り声も・・・

文字だけのジャケットのデザインは,Barbara Wojirsch。

《酒と薔薇の日々》,ふつうは,《酒とバラの日々》 と書くのかもしれないが,せっかく邦題なんだから,ここは,漢字を使う。原題は,《The Days Of Wine And Roses》 で,直訳といっていいだろう。それでも,なんだか雰囲気があって,いい邦題だと思っている。

「スタンダードの世界」 で,この曲について書いておいたことがあるが,アルコール依存症の夫婦の話。その時に引用させてもらった本に,次のようなエピソードが書かれているので,それも紹介してみよう。

作詞したのは,Johnny Mercer で,スタンダードではおなじみの作詞者だが,彼は,どうもアルコール好きで,どちらかというと 「酒乱」 タイプだという。同じ作詞家の Gene Lees が著書に書いているらしいが,Johnny Mercer は酔っ払うと相手構わず罵り,その都度大騒ぎを起こしていたという。ただ,翌朝,本人もそれに気づき,八つ当たりした相手にバラの花を送っていたそうだ。

あるときパーティーで歌手のジョー・スタッフォードと呑んでいて、例のごとくマーサーはスタッフォードに当たり始めた。スタッフォードは慌てて言った。

「ジョン(ジョニーのこと)、お願いだからやめて、あたし、朝あなたからバラの花なんかもらいたくないわ」

でこれはピタッと効果があったという。

村尾陸男 『ジャズ詩大全 2』 (1991,中央アート出版社,p.51)

このタイトル,Johnny Mercer は,自分のことを念頭に置いたのだろうか・・・

それにしても,アルコール依存は,まったくどうしようもない。私自身,一頃は,その直前までいったのではないか,と思える時期があったが,依存症になってしまうと,家庭崩壊,人格崩壊,そして,時には 「死」 に至る。

アルコール依存症専門の病院があり,克服する人もいるが,治療はきわめて困難だという。治療には,アルコールを飲むとものすごく気分が悪くなる抗酒剤やカウンセリング,断酒会など,様々な側面からアプローチされるが,抗酒剤を飲みながらもどうしても酒を飲み続けたり,ある程度,依存症から脱却し,本人ももう大丈夫と思えても,結局,再発してしまうケースが少なくない。

仕事柄,何人もの依存症の人と接したことがあるが,小学生のふたりの子どもの世話をあまりしない母親のところへ家庭訪問すると笑いながらこう言う。「健康のためにアロエを漬けてるのよ」,と言いながら,その 「アロエ酒」 を飲んで酩酊していたり,小学生とふたりで住んでいた父親が,クリスマスが近いので子どものためにケーキを買ってきて,その後,酒を飲み,炬燵で寝てしまいそのまま亡くなっていたのを,学校から帰宅した小学生の息子が見つけた。そして,その子を養護施設に預けることにしようとしたら,現れた父親の兄弟,叔父さんに引き取られた。ただ,その叔父さんもアルコール依存症だった・・・

「酒は百薬の長」 ともいうが,過ぎると 「命を削る鉋 (かんな)」 になってしまうので,本当に,気をつけなくてはいけない。ただ,酒に酔うだけでなく,酒に酔っている自分にも酔っているフシがある。「酒を飲んでも,飲まれるな」 というが,それはまさにそうなんだろうが,そのことに気づくことが難しい。そして,気づかないままに,底なしの泥沼に落ち込んでいくのだ。

《虹の彼方に》

Fabrizio Bosso(tp, flh), Gianni Basso(ts), Renato Sellani(p), Massimo Moriconi(b), Massimo Manzi(ds) というメンバーで,1973 年 11 月 5 日生まれの若い Fabrizio Basso と 1931 年 5 月 24 日生まれの 大ベテランの Gianni Basso による双頭クインテット。まさしく “Two Generations” (Philology) だ。ピアノの Renato Sellani も 1926 年 1 月 8 日生まれだから,Basso よりも少し年上。この二世代のイタリア・ジャズを支えるメンバーが 2003 年 1 月 16 日に Basso のオリジナル 1 曲以外はスタンダード 7 曲の計 8 曲を録音したアルバムだ。

写真は Luciano Rossetti。

彼らによって演奏されている 《Over The Rainbow》 は,「スタンダードの世界」 に書いたように,映画 『オズの魔法使い (The Wizard of Oz)』 の主題歌だ。

以前,「虹」 のことを書いたが,そこに書いたように,子どもの頃住んでいたあたりでは,スモッグの時代だったせいもあり,虹を見た記憶がない。だから,現住所に住むようになってから,折に触れて虹がかかっているのを見ると,こちらへ来て良かったなぁ,と思う。

前にも書いたことがあるような気がするが,いつだったか覚えていないので,改めて書くことにするが,「虹」 の色は,上から 「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」 の順に変わっていく。「せき・とう・おう・りょく・せい・らん・し」 と呪文のように覚える。

七色とはいうが,それぞれの色に明確な境目があるわけではないし,見方によっては,異なった色に見えるだろう。それでも,一番上は 「赤」,一番下は 「紫」 に近い色であり,これが逆転するのは,「虹」 が 「二重」 に見えるときの,内側の 「虹」 だけだ。

ところが,たまに絵やマンガ,アニメで,青っぽい色を上側にし,赤っぽい色を下側にしたものを見かけることがある。それは明らかな間違いで,深夜に 「三日月」 が見えないのと同じように,描いた人の 「無知」 だと言ってもいいのではないかと思う。どうしてもそうしなければならないという理由があるのなら,その説明をしてもらいたいものだ。それで納得したとしたとしても,それは単なる模様,デザインであって,「虹」 であるとは認められない。

《やさしく歌って》

《Killing Me Softly With His Song》 をスタンダードと呼んでいいかどうかには異論もあろう。1972 年に発売された時には,ヒットしなかったが,翌 1973 年にロバータ・フラック (Roberta Flack) が歌って大ヒットし,日本でも流行した。それに加えて,洋楽ファンでなくても,ある年代以上の人にとっては,彼女のヴァージョンではないが,インスタント・コーヒーのCMで使われたので覚えている方が多いだろう。

ノーマン・ギンベル (Norman Gimbel) 作詞,チャールズ・フォックス (Charles Fox) 作曲の 1972 年の歌。手持ちのアルバムの中には,2 枚この曲を演奏したものがあり,1 枚は,ここに挙げた Chris Potter “Coming Together” (Inarhyme) で,もう1枚は,Barney Kessel & Red Mitchell “Two Way Conversation” (Sonet) だ。こちらの方は,まさに,時のヒット曲を取り上げて,ジャズに仕上げてみせたもの。ま,そういう演奏だ。

今回取り上げた Chris Potter “Coming Together” (Inathyme) は,Chris Potter(ss, ts), Steve Wilson(as, ss), Terell Stafford(tp, flh), Keith Javors(p), Delbert Felix(b), John Davis(ds) らが参加したアルバムで,2005 年 6 月 13, 16 - 17 日に録音されたもの。

この曲は,Chris Potter のソプラノ・サックスと Keith Javors のピアノのデュオで演奏されている。Chris Potter は,1971 年の生まれだから,単に流行歌をジャズにしたというのではない。テーマだけを感情のこもったデュオ演奏で聴かせる。子ども時代に耳にした歌に自らを重ねているのかもしれない。ソロに入ったところで,フェード・アウトしてしまうのは残念だけど・・・

グラフィック・デザインは,Eric Beaty。

邦題は,《やさしく歌って》 となっているが,原題をみると,「彼の歌では私は kill される」 ということだろう。もちろん,ここでの‘kill’ は 「殺す」 という意味ではなくて,「〖口語〗 悩殺する,うっとりさせる」 (岩崎民平 監修 『現代英和辞典』(1976,研究社)) という意味合いだろうから,「かれの歌がわたしをやさしくうっとりさせるわ」,「かれの素敵な歌に死んじゃいそうだわ」 なんてとこだろうか。と,ここまできたら,「かれの歌に殺されちゃう」 でもいいか・・・(笑)

《この素晴らしき世界》

Toots Thielemans “90 yrs.” (Challenge) は,まさに Toots が 90 歳の年に発売されたアルバムで,European Quartet としての Toots Thielemans(hrm), Karel Boehlee(p), Hein Van de Geyn(b), Hans van Oosterhout(ds) のカルテットでのアルバム。録音されたのは,2006 年,2007 年,2008 年と 2011 年のライブからの全 11 曲。それに,2011 年の東京でのライブを収録した DVD がボーナスとしてついていて,6 曲が視聴できる。

《What A Wonderful World》 は,CD,DVD の両方で楽しめるから,たまらない。他の曲は,重なっていないんだから。DVD では,この曲を演奏する前に,Toots が話す。「私の最初のジャズ・ヒーローは,ルイ・アームストロングだった。」 そして,サッチモの声色で,曲名を紹介する・・・

写真は Jos L.Knaepen。

Louis Armstrong の歌声でおなじみの 《What A Wonderful World》 で,作詞・作曲は Bob Thiele,George David Weiss。1967年に出版されたもの。この歌の成立過程について,Bob Thiele が自著の “What A Wonderful World”(1996)の中で説明しているという。それを紹介している 『ジャズ詩大全 17』 から引用してみる。

彼はこの本の冒頭を、“Newton's Law ニュートンの法則” と題して、この曲の成立譚を語っている。サッチモは彼の小さいときからのアイドルだったと彼は言う。’60年代中頃は、ケネディー暗殺、ヴィエトナム戦争、人種闘争などでアメリカはかってない混乱の時代を迎えていたから、彼はワイスと話しあって “What A Wonderful World” というタイトルで、世界は素晴らしいんだという内容の特別にサッチモ用につくった、それまでとはひと味違う曲を考えていたのだ。・・・(中略)・・・ 彼ら二人は曲を仕上げ、まずはサッチモのマネジャーのジョウ・グレイザーに許可を得て、サッチモの出演先を訪ねてこの曲を聴かせることにした。そこでワシントンDCのサッチモの出演先の控え室で、子供用のプレイヤーをもっていって彼らがスタジオで録音したテスト用のレコードを、サッチモに聴いてもらった。するとまだ終わらないうちにサッチモは 「父つぁん (Pops)、これは気に入ったよ、やろうよ」 と言ったのだ。

村尾陸男 『ジャズ詩大全 17』,(2003,中央アート出版社,p. 198-199)

1960 年代といえば,アメリカだけでなく日本も混沌とした時代だった。1945 年の第二次世界大戦の終結以後,朝鮮戦争,米ソの冷戦,ベトナム戦争など,世界は不安定な状態が続き,日本でも,高度経済成長,「もはや戦後ではない」 と言う一方で,労働争議,ストライキ,学生運動など,いろいろなことが起こった。そうしたことを今振り返ってみると,それは,政治家などのエライ人の言うままではなく,誰もが,何かしら 「行動」 を起こせば,もっといい社会に変えられるかもしれないという 「希望」 を持ち得た時代だったのかもしれない。

そうした 「時代」 は,1970 年の 「人類の進歩と調和」 をテーマに謳った 「大阪万博」 を頂点にし,そのテーマに違和感,否定的であったという岡本太郎の制作した 「太陽の塔」 が暗示したと言ってもいいような,その後表面化した 「公害」 や 「学生運動」 の挫折,さらには,80 年代の 「世紀末」 感,1990 年代の 「バブル経済の崩壊」 などを経て,現代は,かってのような,共感しあいながら力を合わせて行動すれば変化を起こせるかもしれないという 「希望」 が持てなくなってきている 「時代」 になったような気がする。

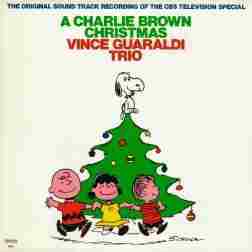

《もみの木》

12 月ということで,こういう曲を安易に選んでみた。《O Tannenbaum もみの木》 というクリスマス・キャロルのひとつだ。アルバムは,Vince Guaraldi “A Charlie Brown Christmas” (Fantasy)。これは,1965 年 12 月 9 日にアメリカの CBS テレビで放映されたアニメ番組に使われた曲を収録したもので,Vince Guaraldi(p), Fred Marshall(b), Jerry Granelli(ds) というトリオと,子どもたちのコーラスが一部加わっている。

もともとは,1965 年 12 月に発売されたものらしいが,私の持っているLPは,1988 年に再発された輸入盤で,元のアルバムには入っていなかった 《Greensleeves》 が加えられている。また,メンバーは,Monty Budwig(b), Colin Bailey(ds) となっているのだが,英語版の Wikipedia によれば,メンバーは Vince Guaraldi(p), Fred Marshall(b), Jerry Granelli(ds) で,ボーナス・トラックの 《Greensleeves》 のみが,Monty Budwig, Colin Bailey のようだ。なお,CD 化されたものでは,他にも別メンバーとの演奏が収録されているらしい。

Vince Guaraldi は,“Jazz Impression” (Fantasy) といったシリアスなジャズ・アルバムもあるが,それより,このアルバムのように,チャーリー・ブラウンとスヌーピーのアニメ・シリーズでの方が有名かもしれない。このアルバムにも収録されている 《Linus And Lucy》 の他,《Charlie Brown Theme》 など,アニメでの音楽を担当していた。残念ながら,1976 年 2 月 6 日に,47 歳の若さで亡くなっている。

ジャケットの絵の作者については,言うまでもあるまい。

クリスマス・ツリーについては,以前 第 28 回 で書いたことがある。本来なら,今回書くべきだったろう。しかし,再録するわけにもいくまい。

それなら,ということで,サンタさんについて書いておこう。

クリスマスにつきもののサンタ・クロース(Santa Claus)だが,どうしてクリスマスとサンタ・クロースが結びついたのかについては,諸説あるようだ。ただ,ここは,サンタクロース村 オフィシャルサイトの “Santa Claus’Village” を参照しよう。

サンタクロースの起源

4世紀、小アジア(現在のトルコ)に実在した聖人、聖ニコラウスがモデルといわれています。不幸な人々を助けるために様々な奇蹟(奇蹟者)を起こす庶民の味方として親しまれていました。貧困のために身売りをしようとした娘の家の煙突へ金貨を投げ入れ、その一家を助けたという伝説は、そののちサンタクロース・ストーリーの原型といわれています。

上記サイトの 「サンタクロースの基礎知識」 より

“Santa Claus’Village” のサイトからもあるようだが,我が家ではそれとは別に,もう 30年近く前に子どもに 「サンタさんのお手紙」 が届くようにしたことがある。それは,小さいお子さんのいる方は,すでにご存知かもしれないが,「一般財団法人 日本・フィンランド サンタクロース協会」 を通じて,「サンタさんからのお手紙」 が届くというもの。

当時は,インターネットなどやってなかったので,たぶん何かの絵本の関係で知ったのだと思うが,確かに,子ども宛に 「サンタさんの手紙」 が届き,まだ幼かった子どもは喜んでいたものだ。

今回は,すでに締め切りを過ぎているが,小さい子どもさんやお孫さんのいる方で (おとなでもいいのかな),もしご存知でなければ,来年,お試しになればいかが?

(2019.12.21.)